くらしに活かす防災講座 第5回「平群町の豪雨災害リスクを知ろう」

令和4年11月19日(土)、平群町総合文化センターにおいて「くらしに活かす防災講座 第5回」が行われました。最終回のテーマは「平群町の豪雨災害リスクを知ろう」で、受講生10名、奈良県防災士会から1名、平群町防災士ネットワークから3名がそれぞれ参加しました。

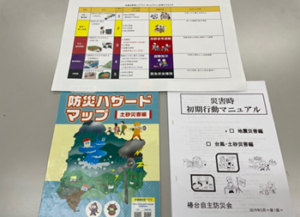

先ず小山防災士から令和4年8月豪雨による新潟県関川村・村上市の被災の様子や、令和3年7月に熱海市で発生した土石流の映像などが紹介され、平群町が豪雨災害に見舞われたらどのようになるのかを想像していただきました。続いて受講生の皆さんに「超大型台風が平群町を直撃したら」という想定で、「マイ・タイムライン」の作成に取り組んでいただきました。後半は平群町防災士ネットワークの中戸防災士より地元の自主防災会の「災害時初期行動マニュアル」について説明がなされました。総括は平群町防災士ネットワーク会長の堀田防災士からお話をいただき、最後に全5回の締めくくりとして平群町中央公民館の森田様よりご挨拶を賜りました。

受講生アンケートでは「水害のリスクを考えていなかったので、視野が広がりました。」「自分ごととして防災を考えられるかが課題だと思っているので、今日のワーク「マイ・タイムライン」の取組は大変役に立った。」「椿台のマニュアルは参考になった。自治会に提案する。」などの感想が寄せられました。コロナ禍で始まった本講座も多くの方々に支えられて3年目を終えることができました。「来年も受講したいと思います。」とのお声も頂戴し、改めて気の引き締まる思いです。

(報告:小山防災士)

20221119 平群町防災講座(第5回)_活動報告書