都祁中学校地震対応練習

令和6年7月4日(木)、奈良市立都祁中学校において、全校生徒を対象とした防災学習が行われ、地元自主防災会長でもある末田防災士が「地震対応練習」を行いました。ナラ・シェイクアウト(奈良県いっせい地震行動訓練)に合わせて毎年実施しています。まず各教室で地震対応の講義の後、放送を用いて3分間全生徒がシェイクアウトを実施しました。その後、安否確認のために校庭に集合し、防災担当教諭の説明で「訓練」はさせること、「練習」はすることなので、都祁中学校では防災訓練ではなく防災練習と言っていると説明をいただき、末田防災士が何のために練習するのかと、自分は大丈夫という正常性バイアスを歌を交えながら説明しました。都祁中学校区は平坦の市より面積が広いにもかかわらず人口が少なく高齢化が進んでいるため、昼も夜も都祁にいる中学生を頼りにしています。まずは自分たちがケガをしないことで、助ける側になれるように練習を続けていきます。

日本防災士会総会

令和6令和6年6月29日(土)全国町村議員会館(東京)において日本防災士会総会が開催され出席しました。奈良県防災士会正会員の方には事前に本部の議案書が届いていますが、訳がわからなかったのではと思います。web配信もされたのでご覧になられた方はさらに混乱していることでしょう。日本防災士会前副理事長の件をきっかけに、様々な立場の方がそれぞれの主張をして軋轢が生じています。本部の対応が後手に回っていたことは否めないですが、尽力はいただいています。我々としては、こんなときこそ日本防災士会の今後のことを考えて、前向きな意見や対応をするべきだと思います。

奈良県防災士会は日本防災士会奈良県支部です。本部の影響を少なからず受けていますが、皆さまのおかげで協力体制が出来ています。本部の問題を教訓として真摯に取り組んで参りますので、引き続きご協力の程よろしくお願いします。 <末田政一 防災士>

奈良県防災士会 令和6年度総会、研修会、懇親会

令和6年の総会は5月27日になら100年会館にて開催された。出席の正会員は44名、委任状の提出66名で総会成立を確認した。議長には橿原市の奥田英人(副理事長)が務め、予定されていた議案すべてを審議し、原案通りで採決した。今後の活動方針において2点の質問を受けたが、それぞれ答弁を行い理解を得た。今回も多数の来賓をお招きし、奈良県防災統括室長、奈良地方気象台長、NHK奈良放送局長よりご挨拶いただいた。

理事長あいさつ。

みなさんこんにちは。今総会に出席いただきましてありがとうございます。来賓の方々もお忙しいところありがとうございます。昨年度は15周年で橿原神宮会館という良い会場で開催しました。去年は南部での開催でしたので今回は北部でよい会場を選定しました。しばらくコロナ禍で顔合わせすることがなかなかできていなかった時期が過ぎて期待していたのですが、まだまだコロナ禍前に戻れていないのかなと思います。防災は顔を見てということが大事であり、すごい方も防災士会に入っております。顔を合わせて話しできる機会もあるかと思います。ネット社会といわれますが、やっぱり顔を合わせることが良いことだと思います。今夕には、5年ぶりの懇親会を予定しております。奈良県防災士会の一番の取柄である飲ミニケーションでもあります。もし、ご都合よければ、今日でも受け付けますので総会後に受付までお申し込みください。では、令和6年度の総会よろしくお願いいたします。

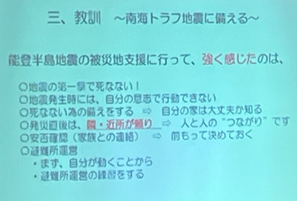

引き続き、研修会を開催した。参加者は97名。まずは、奈良地方気象台 森永台長より「気象台の最近の取り組み」について続いて、奈良県防災士会 北村防災士より「能登半島地震!支援活動から見えてきたもの」についての2つのテーマで講義いただいた。

その後、場所を変え4年ぶりとなる懇親会を開催した。参加者は44名。会員相互の交流を図ることができた。

災害時における民生児童委員の役割

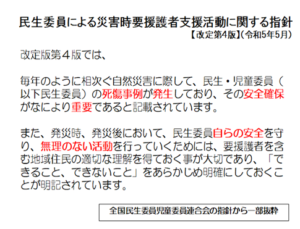

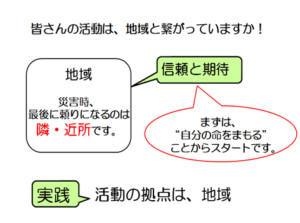

去る5月21日(水)、大和高田市総合福祉会館「ゆうゆうセンター」において大和高田市民生・児童委員会総会が開催されました。総会後の記念講演では、奈良県防災士会植村副理事長が「災害時の民生児童委員の役割」と題して防災講演を行いました。ここ数年、災害発災時に民生児童委員の死傷事故が発生していることを踏まえ、「災害時における民生・児童委員に求められる役割」と題して講演を行いました。講演では、本年1月1日に発生した能登半島地震への支援活動に参加した経験談や現地でおこった事を報告するとともに、一番重要なのは自らの安全を図ることであり、日頃の活動では災害時要支援者を含めた地域の理解を得ておく事が必要であることなどが話され、参加した民生・児童委員の方々が熱心に耳を傾けられているのが印象的な一日となりました。ただ、日頃の準備の一つとして非常持出し袋について参加者へ尋ねると、案外用意されている方が少なかったことが判明しました。参加者からは、今後の取組みを進める上で、まず非常持出し袋を用意することを認識できたひと時となりました。(報告:植村防災士)

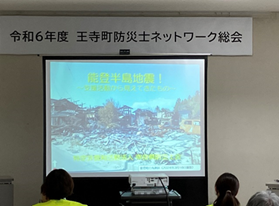

王寺町防災士ネットワーク総会

令和6年5月18日(土)王寺町やわらぎ会館3Fで、王寺町防災士ネットワーク総会が開催され、第2部講演会で奈良県防災士会 植村副理事長兼相談役に登壇頂きました。植村相談役は石川県能登半島へ本年1月の発災より毎月支援に入られており、現場を知った植村相談役の言葉は重く、テレビや新聞で知る以上のインパクトがありました。珠洲市では新聞報道によると住宅の約40%が全壊になっており復興が急がれるが、物資や人の通れる道路が崩壊。また断水が続いており、支援できる人が現地に滞在できない状態になっているのでなかなか前に進まないなど、復旧が遅れている根本にある問題に言及されていました。また、ボランティアが起こしがちな間違いとして、「自分本位」ではなく「被災者中心・被災者本位」で考える事が大切との話や、「SMILE-UP」(元ジャニーズ事務所)のメンバーが避難所を訪れた際には、みんなが普段の疲れを忘れて笑顔になったとの報告がありました。「珠洲市の避難所はスムーズに運営されていた。担当が全て決まっており、毎日会議を行っていた。これは昨年に地震があり、その時の経験があったからである。すなわち防災訓練で経験を積む事により災害時にも慌てず対処できる」と植村相談役が言われた時、みなさんは大きくうなずいておられました。「自分が無事でないと人を助ける事はできない」「頼りになるのは隣近所」と締めの言葉を頂き、講演会は終了しました。 <報告 八木沢防災士>

三郷中学校講演と実技

令和6年5月16日木曜日、生駒郡三郷町の三郷中学校体育館において2年生約180名を対象とした防災訓練が行われました。一昨年前から行われている学校行事で今回が3回目となります。NPO法人奈良県防災士会からは末田政一理事長と三郷町自主防災ネットワークの防災士9名が参加しました。

始めに木谷慎一郎町長によるご挨拶があり、続いて末田理事長から「災害に備える」というテーマでの講話を行いました。今年1月1日に起きた能登半島地震の話も交えながら、日頃の備えや災害時に自分の身を守るためにすることについてこと細かく解説され生徒たちも熱心に聞き入っていました。ご自身の特技として時折歌も歌われ拍手が起きるなど楽しい雰囲気の中で講話が進められました。その後は、5クラスに分かれて5つのブースを回るサーキット実習となり、地元三郷町の自主防災ネットワークの防災士9名による「危険個所クイズ」「非常持ち出し品の解説(男子、女子別)」が行われました。それぞれのブースで生徒たちは明るく熱心に聞き入り質問するなどして学んでいました。ほかのブースでは西和消防による「AED」、消防団による「応急手当」、町職員による「段ボールベッドの組み立て」なども実施され、生徒たちにとって大変有意義な防災訓練となったようでした。 (報告:北村防災士)

新着情報

災害時のマイ・タイムラインを作ってみよう2024年7月22日 - 8:55 AM

災害時のマイ・タイムラインを作ってみよう2024年7月22日 - 8:55 AM 2024年防災士功労賞2024年7月20日 - 2:18 PM

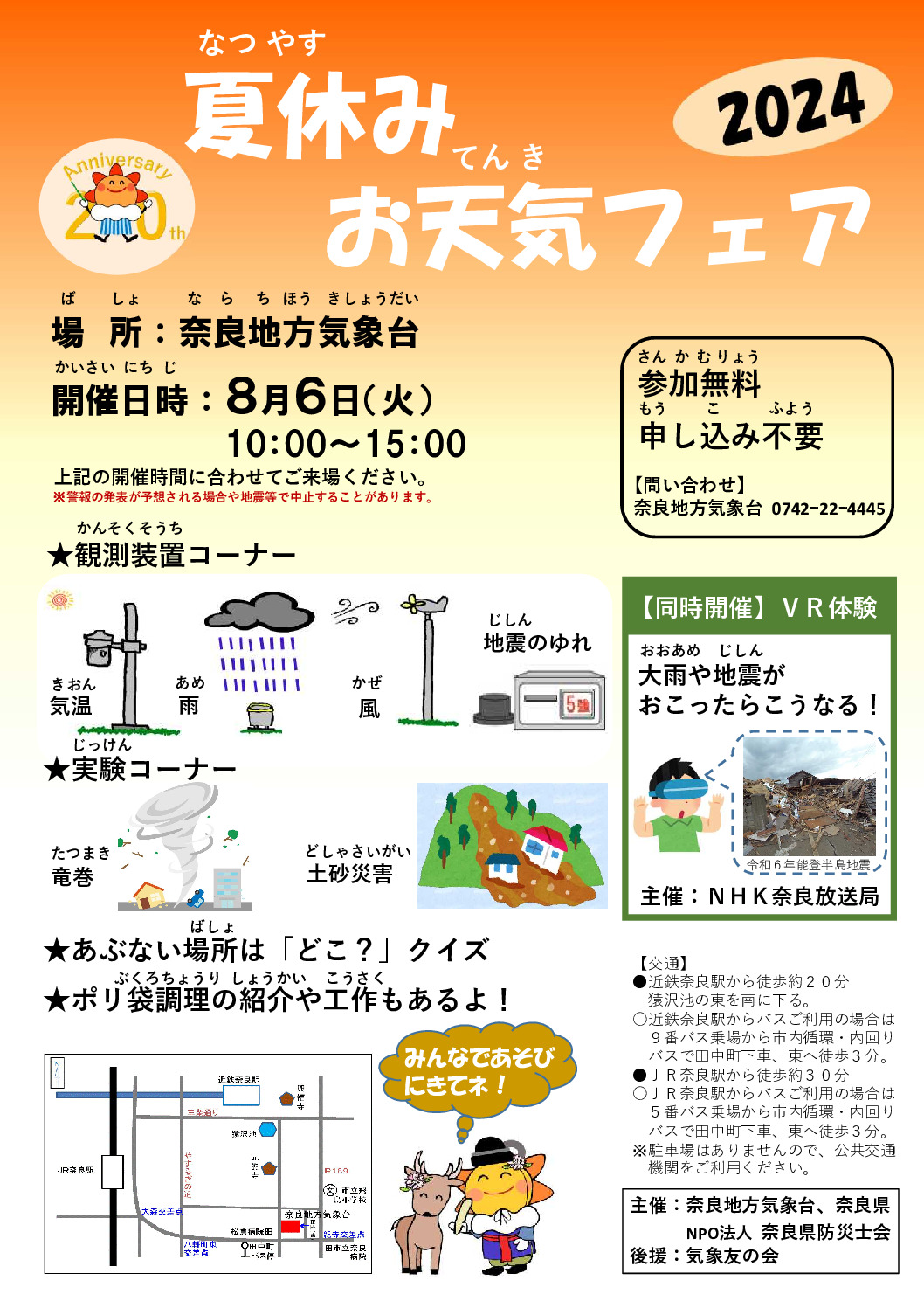

2024年防災士功労賞2024年7月20日 - 2:18 PM 「夏休み お天気フェア」開催のご案内2024年7月17日 - 11:46 AM

「夏休み お天気フェア」開催のご案内2024年7月17日 - 11:46 AM 石川県能登町災害VCでの活動 6月15日(土)~16日(日)2024年7月15日 - 9:08 AM

石川県能登町災害VCでの活動 6月15日(土)~16日(日)2024年7月15日 - 9:08 AM 都祁中学校地震対応練習2024年7月9日 - 7:01 AM

都祁中学校地震対応練習2024年7月9日 - 7:01 AM