防災リーダー研修

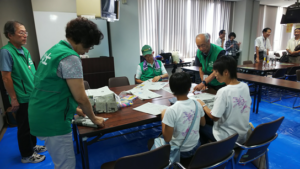

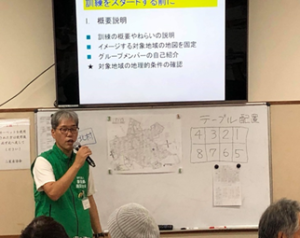

令和元年度の奈良県防災リーダー研修が10月13日(日)奈良女子大学において、280名の受講者で開催されました。奈良県が主催する3日間の研修で新たな防災士を養成する講座です。

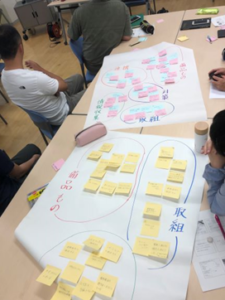

本年度から実技講座が必須となったため、奈良県防災士会から14名の防災士が参加してHUG(避難所運営ゲーム)研修も行いました。まず植村理事長が「防災士の役割」として講義を行い、その後3部屋に分かれてHUGの体験をしてもらいました。通常のHUGをする時間がとれないので、少し違った体験版となりましたが、皆さん熱心に取り組まれていました。

各地で災害が多発して防災意識が高まる中で、新しい防災リーダーの活躍は頼もしい限りです。地域や職場、家族のために知識を役立てていただきたいと思います。

<末田政一 防災士>