生駒郡4社協主催「災害VC立上げ訓練」

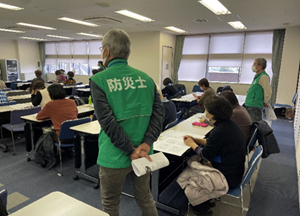

令和5年3月4日(土)斑鳩町中央公民館において生駒郡内社会福祉協議会事務局長会主催の「災害VC設置・運営訓練」が行われ、生駒郡4町(斑鳩町・平群町・安堵町・三郷町)社会福祉協議会より40名、奈良県防災士会より25名の計65名の方が参加されました。

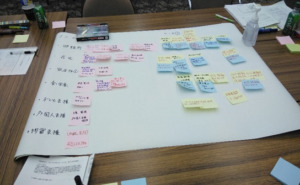

斑鳩町社協 松村局長様の開会挨拶の後、訓練説明及び災害想定が発表され、今回は生駒郡で震度6弱~6強の地震が発生したと想定。その6日後に災害ボランティアセンターを開設した設定で、施設内にある物を使い工夫しながら設営するとの説明がありました。会場設営後、運営側と住民・災害ボランティア役の2班に分かれ訓練開始。事前受付で検温、消毒を済ませ、保険加入~受付~オリエンテーション~マッチング~送り出し~資機材~活動報告受付と一巡した後、今度は立場を交代し再スタート。植村相談役が各パートで出すアドバイスにより、さらに皆様の理解が進んだ様に感じました。今回の訓練には「ろう」の方も参加されており筆談で対応されていました。各町社協で災害発生時に、どの様な体制で障害のある方に対応するのか、防災士会としても今後の課題と感じました。

振り返りでは、訓練中に気づいた点を各パート毎に発表。多かったのは、「各班との連絡やVC内の正確な情報共有をどうするのか」等の意見でした。

私の感想ですが、今回訓練で使用した記載用紙や災害ボランティアへの説明文、住人への告知チラシは完成度が高く、このまま十分使用できると思いました。

最後に植村相談役より、「臨機応変に対応する事」「自分がケガせず無事である事(自分がケガをしたら他人を助ける事などできない)」と締めの言葉を頂き、訓練を終了しました。

※今回訓練初参加の方、お疲れ様でした。今後も可能な範囲で良いので、参加をよろしくお願い致します。報告:八木沢 防災士

奈良市防災リーダー研修「マイ・タイムラインの進め方と練習」

令和5年2月6日(月)、奈良公園バスターミナルレクチャーホールにおいて、奈良市自主防災防犯協議会主催の防災リーダー研修が行われ、129名の方が受講されました。奈良市の自主防災組織のリーダーを対象とした連続講座の初日で、奈良県防災士会からは末田防災士がマイ・タイムラインを担当しました。

昨年度は「マイ・タイムラインを作ってみよう」とういう目的で、逃げキッドの作成に特化しましたが、二回目の方も半数近くあったので、今年は「マイ・タイムラインの進め方」と題して、「地域で広めるにはどうすればいいか」、「何のために作るのか」、「自分の家のリスクを知る」ということに重点を置きました。奈良市は大洪水のリスクが少ない地域が多いですが、内水氾濫や土砂災害などにも備えることや、マンション等で自宅が大丈夫でも、車やペットをどうするか、停電や断水にはどう備えるかを考えて作成してもらいました。非常持ち出し袋も多くの方が準備されていましたが、マイ・タイムラインで考えた準備を通して、本当に役立つ物が入っているのかを見直して頂く機会にもなりました。

<末田政一 防災士>

お礼状

各種団体から礼状が届いていますので紹介します。

都祁中学校防災学習「都祁の防災とマイ・タイムライン」

令和5年1月26日(木)、奈良市立都祁中学校において全生徒を対象とした防災学習が行われ、都祁地区自主防災会長でもある末田防災士が「マイ・タイムライン」を行いました。都祁中学校では年数回の防災学習の一環として、この時期に毎年HUG(避難所運営ゲーム)を実施してきました。本年度は都祁の防災の紹介と、マイ・タイムラインを通して、都祁住民の災害への耐久力アップを目指しました。

まず「何のために」マイ・タイムラインを作成するのか、洪水の心配が少ないところでは何に気をつけるのか、自分たちはどう行動するのかを、都祁のリスクと備えを交えながら講義を行い、チャイム休憩のあとに逃げキッドを使用して実技練習をしました。逃げキッドのチェックシートでは、都祁は山間地域なので個別にリスクを確認して、自宅が安全なところは逆に迎えてあげる側になるとか、備えの六つの例を順番に並べる所では、国交省の説明では「避難完了」の前に「安全なところに移動を開始する」を入れると想定されていますが、先に避難をしてから状況を確認したり着替えたりするといった意見も出るなど、中学生の柔軟な考え方に関心しました。出来上がったマイ・タイムラインをみんなで見せ合いをして、ゲーム機の準備とかを、急いで自分のシートにも書き入れるなど、楽しそうに盛り上がっていました。

高齢化が進んでいる中で、中学生は昼も夜もいてくれるので都祁ではいつも頼りにしています。1限目2限目は三年生、3限目4限目は二年生、5限目6限目は一年生と丸1日の講義となりましたが、今日のマイ・タイムラインを家族に伝えてもらうことで、生徒たちの認識も、豪雨災害への耐久力もアップしますし、都祁全体の安全にも繋がる有意義な1日となりました。

<末田政一 防災士>

「地震災害を想定した防災・防災タイムラインを通して知的に障がいがある人の支援を考える」

2月2日(木)、奈良県社会福祉総合センターにて、一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会主催の「地震防災・地震防災タイムライン」研修会が行われ、奈良県防災士会からは植村副理事長を始め、板垣、小山、村山、杉村、山口の6名の防災士が参加しました。今回の研修会は、昨年1月に開催された「先手防災、どう動く“時系列の防災行動計画 タイムライン”(水害編)」に続くもので49名の方が参加されました。今回のテーマは「知的障がいがある家族とともに、災害時どのように行動したらいいのか」を一緒に考えるというスタイルで行い、参加された方々が災害への日頃の対策への強い関心をお持ちであることを感じました。

事前に災害がある程度予測できる水害(台風)時と違い、事前に予期できない地震災害に備え、どのように対策するのか。講座では奈良県防災士会の植村防災士が講師を務め、研修の最初に「大切なことはまず行動を起こすこと」「まずは、障がいがあるご家族を含め、ご家族分の非常時持出袋の準備からまず始めてほしい」とお伝えしました。研修は、参加者のお住いの地域の地震時の危険度や家庭での地震への対策等のチェックリストに記入することから始まり、災害時にどのような行動をするかとして、「マイ・タイムライン」を作成していただきました。どんどん書き進められる方がいる一方で、「何も考えていなかった・・・。」と手が止まって考え込んでおられる参加者もおられたことから、防災意識の格差をどう埋めて行くのか大事であることを実感しました。また、途中緊急地震速報の音を実際に聞いていただき、参加者に机の下へ避難する安全行動(シェイク・アウト)訓練を行っていただきました。たった15秒の訓練でしたが、実際の地震発生時にはもっと長く揺れが続くであろうことを体感していただけたのではないかと思います。

最後の質疑応答の時間には、「自宅避難の場合緊急物資は届けてもらえるのか」「福祉避難所について」等の切実で具体的な質問が寄せられ、植村防災士より「普段から地域の防災訓練等に参加し、災害時に支援が必要な家族がいることを知っていただく」「声をあげることの大切さ」等の回答させていただきました。今回の研修をきっかけに「我が家はどうする?」を各家庭で相談し、日頃からの準備をしていただければと思います。 (報告:山口防災士)

上牧町災害時対応訓練

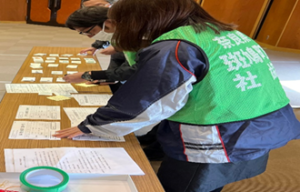

令和5年1月15日。令和4年度上牧町社会福祉協議会主催の災害時対応訓練が行われ、地元の自主防災ネットワークの一員として参加しました。奈良県防災士会からは植村相談役兼副理事長が視察に来られました。

今年度は、ICTを活用した災害ボランティアセンター運営訓練となっており、情報の電子化(クラウド化)が図られています。

参加者はWEBにて事前参加登録を済ませており、当日の受付もスマートフォンなどの情報端末を用いて2次元コードをよみこむ方法でチェックイン。活動内容(マッチング内容)含めID化されておりクラウド上に情報管理がなされている。クラウド上にある情報へのアクセスも容易で、情報の追加付与もリアルタイムに反映され可視化される。よって従来の紙ベースでの煩わしい管理や集計なども不要で、飛躍的な運営効率の向上とスタッフの負担軽減になっている。(広域災害となると余計に運営スタッフの確保も限られる為、これまでの運用方法では困難となり改善が必要である。その為のIT化と訓練を通じたボランティアセンターの業務や運営人材の育成プログラムを兼ねている)

IT化することで、反面、参加者にとってはスマートフォンの操作含め情報端末の取扱いを強いられるので、苦手な方や不慣れな方にとっては難関そのものでもあった。今回はICTを活用した訓練が一つのテーマで有ると言う事で理解しなければならないのだが、参加者の方からは以前の方法が良いとの意見も相当数あったかと思います。この類は説明指導やアプリケーションのGUI設計によるところも大きいが、使う側のターゲット層の想定と訓練参加者の実際の層の違いもあるのではと思いました。自分自身も新たな取り組みの中で運営スタッフとして役割に従事させて頂きましたが、PDA操作(情報端末)、や映像によるオリエンテーションなど含め課題についても自己認識が出来ました。次回はそれを踏まえて対応出来ればと思っています。

参加される方々の中には、災害想定やインフラの状況などより、いろいろな見識をお持ちの方がおられるので、訓練方針や方法など見解の相違による議論も活発になされている場面も見受けられました。上牧町社会福祉協議会では、これまで11年もの訓練実績の上に今回の新たな試みが有ると説明回答されていた事、印象にのこっています。今年の訓練にて更に改善がなされ、より良い災害ボランティアセンターの開設と運営が出来るのではないかと思います。災害に限らず、何事もこれまでに学んだ事や経験、訓練以上の事は出来ないと思っていますので、このような機会を作って頂ける主催団体には感謝でしかありません。

[報告:大坂間防災士]

大和川流域水害対策協議会(第4回)

令和5年1月16日(月)奈良ロイヤルホテル鳳凰・朱雀の間において、第4回大和川流域水害対策協議会が開催され、奈良県防災士会からは末田理事長が参加しました。国土交通省近畿地方整備局の局長が座長となり、奈良県知事、流域25の市町村長、森林管理局森林事務所長、近畿地方環境事務所長、近畿財務局奈良財務事務所長、奈良地方気象台台長と奈良県防災士会理事長で構成されています。前回は書面決議でしたので、一堂に会する会議には初めての参加となります。以下難しい言葉が並びますがご了承下さい。

この協議会は気候変動の影響による降雨量の増加や流域の開発に伴う雨水流出量の増加等により浸水被害が著しい大和川流域において、雨水貯留浸透施設等の積極的な推進及び流域の持つ保水・貯留機能の適正な維持、水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫等、総合的な流域対策を効果的かつ円滑な実施を図るため、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うことを目的に、特定都市河川浸水被害対策法第六条に基づき設置するものです。

今回は雨水貯留浸透施設整備の進捗状況と、土地利用規制の検討方針等の資料説明が行われました。貯留機能保全区域の土地利用や浸水被害防止区域の指定は住民の皆さんにも直結する問題です。今後地域での協議も進んでくると思います。実際に浸水被害や災害が起こる前に対策が必要です。防災士の皆さんは地域で浸水のリスクを周知頂くなどのご協力をよろしくお願いします。

<末田政一 防災士>

地区防災計画アンケート結果

12月18日の奈良県防災士会スキルアップ研修会に参加頂いた方に、地区防災計画実施アンケートをお願いしました。集計結果をアップします。

日本防災士会(本部)では地区防災計画推進委員会を設けて重点的に地区防災計画に取り組んでいます。地区防災計画の取り組みの主体は、地区の特性をよく知る住民の皆様であり、防災士は計画づくりや各種訓練をお手伝いする役割を担っています。

奈良県でも防災士の皆様の地区で取り組まれている情報をお知らせいただければ幸いです。

令和4年度スキルアップ研修

奈良県防災士会令和4年度スキルアップ研修を12月18日日曜日に三宅町文化ホールにて開催しました。

当日は、47名の防災士が末田理事長、植村副理事長の熱心な講義を受講しました。

テーマは「研修・実技の進め方と災害発生時の防災士の行動」「避難所運営訓練の進め方」「マイ・タイムラインの進め方」「地区防災計画の進め方」の4講座、それぞれ50分間の内容でした。

受講者からは、「まちあるきの視点について」「集団を統制するコツについて」といった質問があり、それぞれ講師が答えました。

講義の合間では、参加された防災士同士のつながりのために挨拶するシーンもあり有意義な1日となりました。

講師役を務められた末田理事長、植村副理事長、ならびに受付や物販など運営にご協力いただいた皆さまありがとうございました。

新着情報

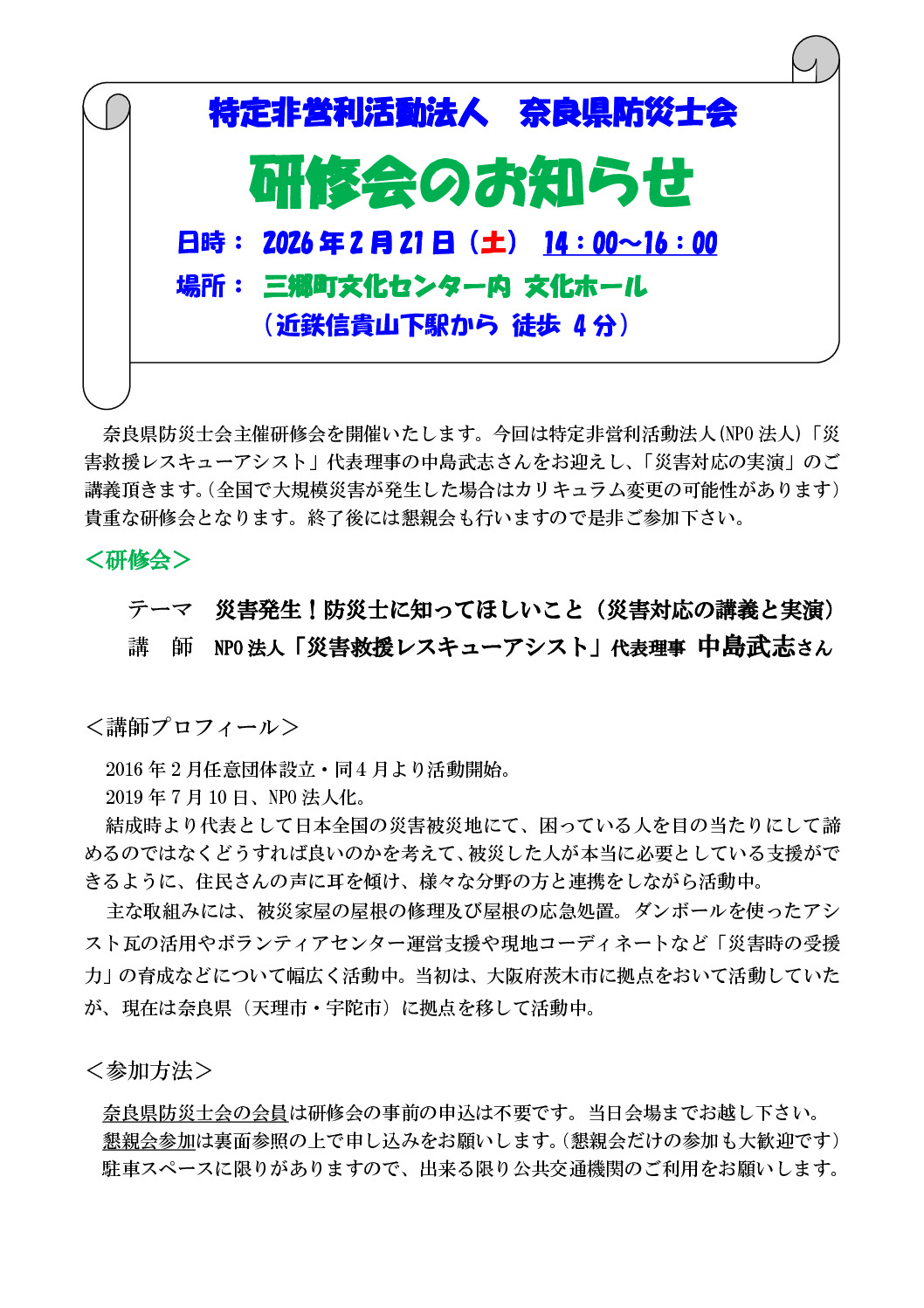

奈良県防災士会研修会2026年2月24日 - 5:41 AM

奈良県防災士会研修会2026年2月24日 - 5:41 AM

奈良市防災リーダー研修2026年2月23日 - 5:35 AM

奈良市防災リーダー研修2026年2月23日 - 5:35 AM

第7回大和川流域水害対策協議会2026年2月11日 - 6:08 PM

第7回大和川流域水害対策協議会2026年2月11日 - 6:08 PM 「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM