奈良市総合防災訓練

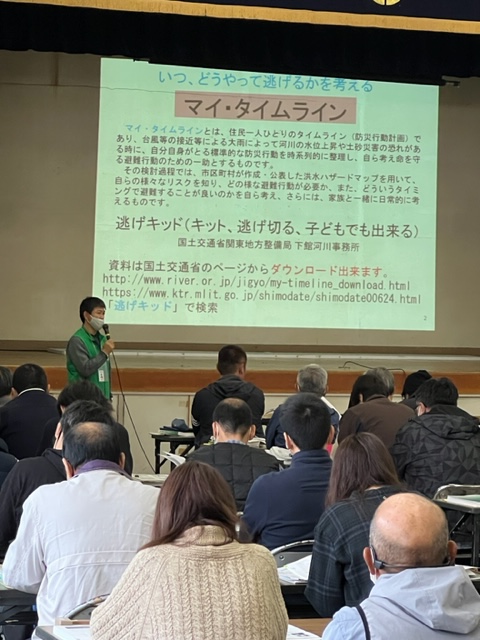

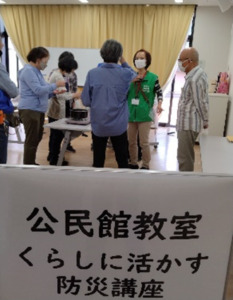

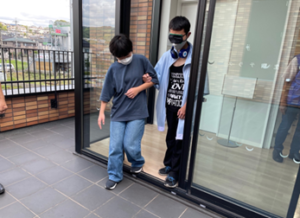

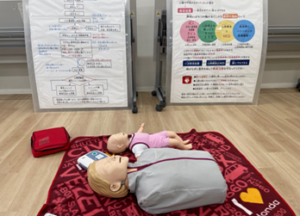

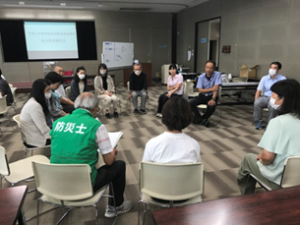

令和5年10月29日(日)奈良市全市50地区62箇所の指定避難所において、奈良市総合防災訓練が開催され、9,086名の参加がありました。内訳は「市民 5,450名、市職員 3,169名、防災関係機関(44機関)200名、その他 267名」です。重点会場は「ならやま小中学校」で行われ、32団体が展示を実施。福祉避難所、災害ボランティアセンター、外国人専用避難所における訓練の他、合同訓練や自社訓練を実施されました。また災害対策本部による業務遂行訓練も行われました。奈良県防災士会から重点会場への参加はせず、地域の各避難所での協力として防災士に活躍頂きました。奈良市では累計で1,024名の防災士が認定を受けています。各避難所ではQRコードを使用した「避難所受付システムβ版」を試験運用しました。実際には不具合が多数発見され、混乱した地域もあったようですが、新しい取り組みを住民の皆さんにもご協力を頂きました。写真は都祁地区での様子です。スマホが苦手な方も、小さい字が見にくい方も、初めての避難所受付システムに、みんなワイワイ言って楽しみながら入力されていました。

<末田政一 防災士>