4月30日早朝から5月2日の18時頃まで石川県珠洲市正院町の避難所となっている正院公民館へ支援活動に入らせていただきました。

石川県支部による避難所支援活動としては最終となる日程で、奈良県防災士会の被災地支援活動第6陣と7陣の間の支援活動でした。活動予定の前日の4月29日の暗くなる前に道の駅すずなりに到着。この日はここで車中泊し翌日7時に公民館を訪問しました。

責任者の小町館長の到着を待つ間、ロビーで避難者の方々とコーヒーをいただきながらご挨拶。8時過ぎに到着された小町館長や地区長様とご挨拶し三日間の活動の予定について打ち合わせをさせていただきました。活動内容としては主に以下です。

・地震で被害のあった公民館の施設、設備の修理や復旧、困りごとへの対応

・避難者さん用の物資と倉庫の支援物資の整理や調整、毎日届けられるお弁当などの配布のお手伝い

・メディアやボランティア、支援業者などの訪問に対する対応

・正院町第一団地(仮設住宅)の集会場の運営の支援

・正院小学校からの依頼への対応

などです。

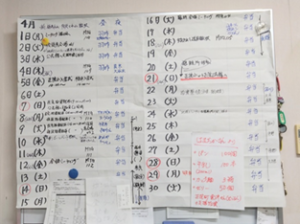

市から毎日届けられるお弁当は110食あり、在宅避難や仮設住宅からも受け取りに来られます。ただこのお弁当の支給は食中毒の懸念から5月14日で終了となるようです。公民館は館の半分だけ上下水道が復旧しており水洗トイレは何不自由なく使用でき食事も市の配給のお弁当の余りを頂けました。電気も使えてお湯も沸かせるしテレビも見れ、また就寝は守衛も兼ねて事務所のソファを使わせていただいたので三日間の滞在で不自由に感じることは何もありませんでした。倉庫のシャッターは昨年5月の地震でも故障したそうですが今回はフレームが歪み完全な復旧には至らなかったのが残念でした。小町館長が不在中の深夜9時には消灯と玄関自動ドアオフの確認、早朝6時に復旧作業なども代行させていただきました。

仮設住宅の正院町第一団地の集会場では連日なにかしらのイベントを看護学会のボランティアが支援されており机やいす、その他の備品の依頼を公民館へ依頼され要望の物品を移送するなどの作業も行いました。女性スタッフばかりなので男手はたいそう有難い様子でした。避難所でも皆さんと仲良くしていただき、一緒にくつろいだりする時間もあり色々とお話もさせていただきました。

3日目最終日の5月2日には正院小学校の校長先生からのご依頼で避難所だった時の3階へまとめた机、椅子、石油ストーブ、灯油の入ったポリタンクや備蓄の水などの1階への荷下ろしや、2階のガラスの陳列棚の片づけと清掃を教頭先生らと作業しました。お昼には集会場でのIHクッキング教室へお招きいただき住民の方々と一緒にご相伴に預かりました。夕方には小町館長の発案で公民館の玄関を花で飾ろうということで、小学校の児童らと一緒に花苗のプランターへの植え替えを行いました。

そのあと、奈良へ帰るため皆さんへご挨拶し帰路へ着きました。

小町館長や地区長様、地域ボランティアの皆様には大変お世話になり、避難者の方々も「もう帰るの」「また来てなあ」と言っていただき、それなりに避難所運営の支援が出来たのではないかと思います。

4月21日に避難所を正院小学校から移転されましたが、30日の時点で公民館に避難されている方は消防団の方も含めて10名でした。うち2組のご家族は正院町の2次仮設住宅に当選されたとのことで5月8日の説明会の後、公民館から移られるそうです。ご自宅が半壊、準半壊の方の仮設住宅当選はまださきのようで、報道で水道が50%復旧したと伝えられているのも道路下の本管の話で、各家庭への支管の復旧率はこの時のお話で12%とのことでした。

防災士会としての被災地の避難所支援活動はこれで終了とのことですが避難者さんがさらに減少することで今後正院公民館の避難所運営をどうするかも大きな課題です。 (報告:北村防災士)