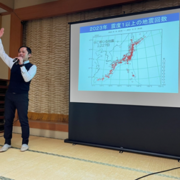

マイ・タイムラインの講義とワークショップ

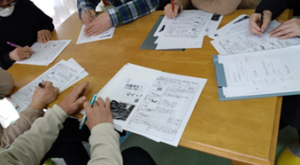

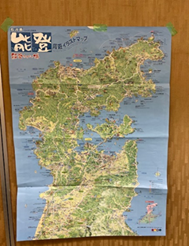

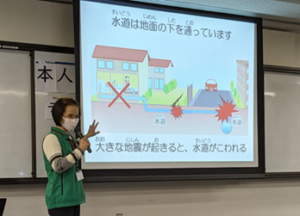

令和6年3月12日(火)奈良市若草公民館において防災講座が実施され、奈良県防災士会から末田防災士が「マイ・タイムライン(大雨編)」の講義を行いました。近隣の方の参加が多く、旧奈良市内では避難情報が発令されることも稀なため、安全神話が定着している地域でもあることから、まずは「何のために」ということを重視して話しました。年末に全戸配布されたばかりのハザードマップも見られていない方が半数あって、避難所についても開設された話を聞いたことがないということで、「頑張らない避難とそのための準備について」をタイムラインの前に説明し、自宅が安全な方も、避難が難しい方も、それぞれの対応を考えて頂ける機会を持ちました。今回のマイ・タイムラインはワークショップ形式で記入していただく形にしたので、何を書いたらいいか難しかった方もいらっしゃいました。また能登半島地震や東日本大震災から13年目ということもあり、能登半島の現状と地震の対応も含めた盛りだくさんの内容となりましたが、参加者の方それぞれに考えて頂ける機会が持てたと思います。 <末田政一防災士>