平群町連続講座第二回

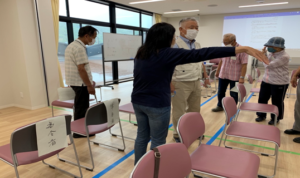

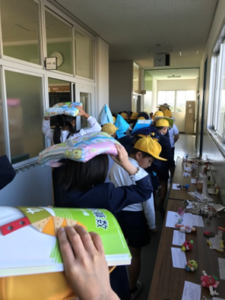

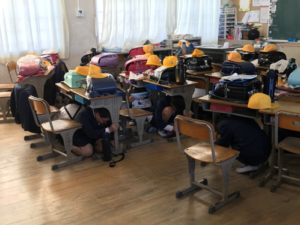

7月4日(土)平群町総合文化センターにおいて、平群町公民館教室「くらしに活かす防災講座」第二回が開催されました。今回のテーマは体験型「避難所開設訓練(コロナ対策)」で、新型コロナウイルスの二次感染が危惧されるなか、早朝に平群町を大きな地震が襲ったとの想定で訓練は行われました。15名の受講生の皆さんにはいち早く避難してきた人として、避難所を開設してこれから避難してくる住民を受け入れる体験をしていただきました。後から避難してきた住民役の奈良県防災士会からの防災士6名は、乳児を連れた女性であったり、ヘビースモーカーの男性であったり、38度の発熱を訴える男性であったり、車椅子の女性であったりと様々な支援を必要としていましたが、受講生の方々が限られた環境のなかで献身的に対応されている姿はとても印象的でした。受講生からは「コロナ対策について、いろいろと想定しなければならない課題が多くあると感じました。」や「実際にシュミレーションすることで、何が足りないか、留意点などが明確になると思いました。」や「今回の実践・知識を地域に活かしていきたい。」などの感想をお寄せいただきました。これからも受講生の皆さんの知識アップ、実践力アップに少しでも貢献できるよう、スタッフ一同励んでまいりたいと思います。 <報告者:小山防災士>