「能登半島地震・豪雨災害~支援活動から見えてきたもの~」

平群町社会福祉協議会の依頼を受けて社協職員の方々を対象に植村信吉防災士がプリズム平群において防災講演を行いました。テーマは、「能登半島地震・豪雨災害支援活動から見えてきたもの」です。社協職員の方が対象ということで、発災時に災害ボランティアセンターを運営する側の様子や福祉サービス提供者として現地の状況を伝えてほしいとの要望でした。ただ、能登での支援活動ではそこまで詳細なことはわからいとしながらも、避難所での支援活動の様子や被災者の方から直接聞いた話などを伝えながら、現地で感じたことを講演として話しました。参加した職員の方々は、非常に熱心に講演を聞いておられるとともに「災害に備える」のは自分の事と理解されていましたし、何より発災直後は、「隣・近所が頼り」として自分が支援している人たちの隣・近所で事前に頼んでおく事の大事さに気づかれたようです。

<報告:植村信吉防災士>

川上村東川地区避難計画書(地区防災計画)作成(8垣内分)

令和6年10月26日(土)川上村東川(うのがわ)地区において地区防災計画の作成が行われ、奈良県防災士会から9名の防災士が参加しました。地区防災計画の手本にしたいとのことで、県からも視察に来られました。取り組みにくい感じのある地区防災計画ですが、今回はまず避難計画を作成して、その後に要支援者プランや避難所開設運営と分けて作成してもらうことで無理なく取り組んで頂けて、手作り感のある良いものが出来ました。

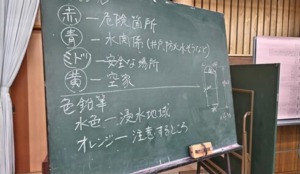

今回の工程は、まず6月に打合せののち、7月に住民に向けて最初の説明会を行い、9月に防災士7名が住民の皆さんと歩きながら、危険箇所や一時避難できる場所などを調査した結果を地図にまとめ、地域の特性や社会の特性、垣内ごとに避難計画を文章にまとめたものを住民主導で作成しました。この後は役場の協力を得て活字清書と印刷をした冊子を全戸配布して、最後にまとめの説明会を実施する予定です。

避難計画の作成はもちろんですが、なにより住民の皆さんが改めて地域の事を考える切っ掛けになったことが良かったと思います。東川地区は伊勢湾台風の際に大きな被害を受けていて、ほとんどの地域が土砂災害警戒エリアにあり、避難が遅れると孤立してしまう集落も多くあります。今回の避難計画が生きた計画になるように、また繰り返し作成頂けるような練習の機会になりました。

<末田政一防災士>

令和6年度奈良県防災総合訓練 リアル避難所開設・運営訓練、医療アセスメント訓練

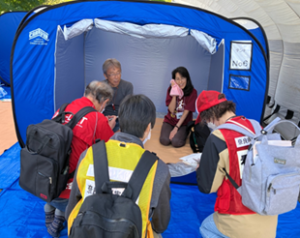

令和6年10月20日(日)奈良市都祁生涯スポーツセンターにおいて、令和6年度奈良県防災総合訓練が開催されました。奈良県下から80機関が参加して被災地訓練と避難所訓練が行われ、奈良県防災士会は六郷地区自主防災防犯会の45名が「リアル避難所開設・運営訓練及び医療アセスメント訓練」に取り組まれるのを支援しました。訓練指導は末田理事長が務め、奈良県防災士会の防災士23名は運営本部のサポートや避難者役、在宅避難者のサポートなどを担当しました。

避難者受入では居住スペースがほぼ埋まった頃に要介護5の高齢者が毛布担架で担ぎ込まれて対応に苦慮する場面や、在宅避難者対応で電話が繋がらないなかでの連絡方法をどうするかなど、被災地で起こり得る課題がリアルに再現されました。振り返りで末田理事長は「六郷地区の皆さんは訓練前訓練の甲斐もあって、とてもよく頑張られました」と評価されました。六郷地区自主防災防犯会の牧田会長は「これまで自分達のところで災害は起こらないと思っていたが、訓練を通じて地元でも災害は起こるかもと考えるようになった」と締め括られました。今回の一連の訓練が六郷地区の皆さんにとって「災害を自分事として考える」きっかけになっておりますように。 <報告:小山防災士>

奈良市六郷地区訓練前訓練「リアル避難所開設・運営訓練」

令和6年10月6日(日)旧六郷小学校体育館において、令和6年度奈良県防災総合訓練の訓練前訓練が行われました。奈良市危機管理課の指導の下、六郷地区自主防災防犯会の45名が「リアル避難所開設・運営訓練」に取り組みました。奈良県防災士会の防災士26名は運営本部のサポートや避難所開設をお手伝いするとともに、聴覚障害者や車椅子利用者、赤ちゃん連れのママやペット連れ、足を骨折して毛布担架で担ぎ込まれるケガ人など、様々な支援と必要とする避難者をリアルに演じました。六郷地区の皆さんは声を掛け合い、一人一人が積極的に動いてこれらのニーズに対応されていたことを、植村相談役は講評で高く評価されました。(報告:小山防災士)

川上村東川地区8垣内「まち歩きと避難マップの作成」

令和6年9月29日(日)川上村東川地区において「防災まち歩き」が行われ、奈良県防災士会から7名の防災士が参加しました。川上村東川(うのがわ)地区は、8地区の垣内から構成されていて、そのほとんどの場所が土砂災害警戒区域と浸水エリアになっています。過去に数度の災害に見舞われていて、人口減少も進んでいることから、いざという時に何処に行けばいいのかを考えるため、地区防災計画の策定を目指して、今回は「避難計画」の作成を行います。

事前に説明会の講義と、まち歩きの準備のワークショップを行ったのち、9月29日は住民の皆さんと歩きながら、危険箇所や一時避難できる場所などを調査しました。その後公民館に集まってマップの整理を行い、次回10月にマップを清書して防災計画を作成し全戸配布をしたのちに、再度説明会を実施予定です。

昨今、地区防災計画の必要性が叫ばれていますが、なにから取り組んでいいのかわからない地域も多いと思います。一度に難しいことをするよりも、一番大切なことから、出来ることからやっていくことが重要なので、今回の避難計画が他の方の参考になれば幸いです。

<末田政一防災士>

奈良県自主防犯・防災リーダー研修 マイ・タイムライン(地震編)

令和6年度の奈良県自主防犯・防災リーダー研修が、御所市防災交流館と奈良女子大学の2会場で実施されました。この講座は奈良県安全・安心まちづくり推進課が主催する防災士養成講座で、本年度も270名の受講者がA日程B日程とも各2日間で受講されています。奈良県防災士会からは6年9月21日(土)にA日程、9月28日(土)B日程の講義に参加し、「防災士に期待される活動」の講義を末田防災士が担当、「マイ・タイムライン地震編の実技訓練と大雨編の説明」を石川防災士(A日程)と八木沢防災士(B日程)が行いました。

全国の防災士は30万人に達しようとしています。防災士としての役割も多様化してきていますが、まずは自分の命を守り、そして地域や職場等で活躍頂くために、奈良県防災士会は「会員のスキルアップ」と「会員相互の親睦を図る」お手伝いをしています。奈良県でも4000人超の防災士が誕生しています。お気軽に奈良県防災士会へ参加して下さい。

<末田政一防災士>

令和6年9月28日(土)奈良県自主防犯・防災リーダー研修プログラムのB日程午前中の講座を奈良県防災士会が担当し、「タイムライン訓練(地震編)」に八木沢防災士が登壇しました。

訓練は南海トラフ地震が発災し自宅での被災を想定、時系列に自分が行う行動について受講者が普段の備えや事前に決めている事を用紙に記入、その後振り返りで詳細を説明する内容で進めました。発災後の周辺住人の安否確認を、マンションのドアに目印をつける様に決めていると答えた方や、非常 用持ち出し袋に関し、2~3泊できる旅行用バックにパッキングして準備していると答えた方がおり、防災士の資格を取る為に受講されている方々は非常に防災意識が高いと感心させられました。講師の八木沢防災士からは、自治会や自主防災会での地元で普段から行う活動が、そのまま防災・減災につながる事をお伝えしました。地震編の次に水害編のマイ・タイムライン「逃げキッド」の概略説明をし行い、事前にわかる災害が水害なので、情報収集・避難場所の確認・避難の時に持ち出す物を、あらかじめ計画し準備しておく事の重要性をお伝えしました。 最後に奈良県防災士会が行う能登半島災害支援について、現地の現状・災害ボランティア活動の実際について説明致しました。今後受講者の皆様が防災士になられた際のアドバイスとなれば幸いです。

<報告 八木沢 防災士>

危機管理対策本部における「テーブル訓練」 奈良工業高等専門学校

令和6年9月6日(金)奈良工業高等専門学校において、危機管理対策本部による「テーブル訓練」が行われました。災害想定は南海トラフ地震で、授業中の午前10時に発災したとして、危機管理対策本部に従事する教職員8名が訓練に取組みました。ファシリテーターは奈良県防災士会の植村防災士が務め、発災直後からその次、更にその次と、時系列に一人一人がどう動くのかを考えて頂きました。発災直後の安全確保、安全な場所への避難、学生及び教職員の安否確認、本部立上げ以降を考えるだけでも、その日の天候や被害状況に拠っては選択肢を複数用意しておくべきであること、学生を校内にとどめておくべき条件と帰宅させる判断基準を状況に応じて何段階か設定しておくこと、周辺住民が避難してきた際の対応方針を地元自治会と予め共有しておくことの必要性等が浮き彫りになりました。奈良高専でのかつての取組みや現状、他の高専における参考事例なども話題に供され、参加者全員で意識を共有することが出来ました。 <報告:小山防災士>

新着情報

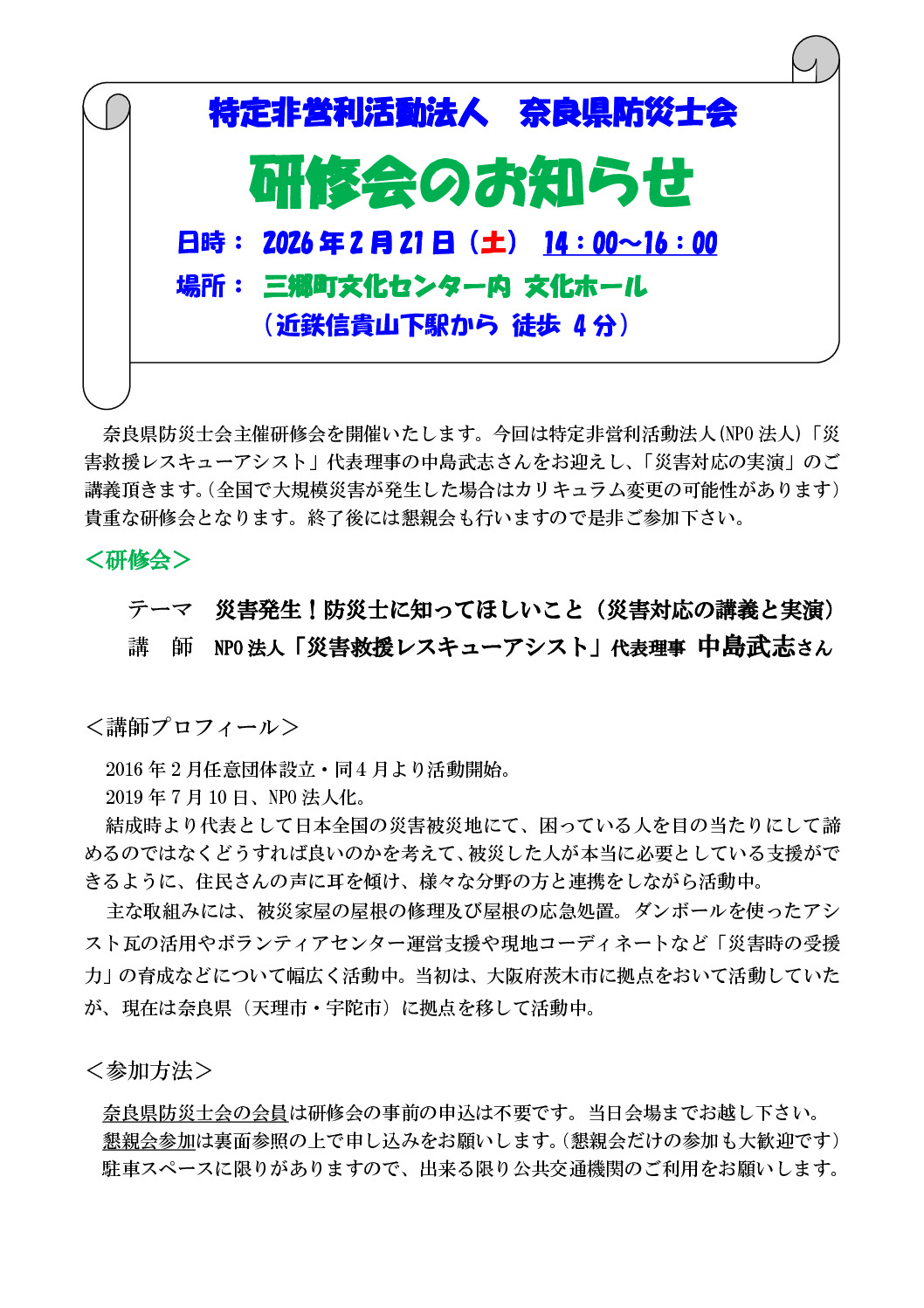

奈良県防災士会研修会2026年2月24日 - 5:41 AM

奈良県防災士会研修会2026年2月24日 - 5:41 AM

奈良市防災リーダー研修2026年2月23日 - 5:35 AM

奈良市防災リーダー研修2026年2月23日 - 5:35 AM

第7回大和川流域水害対策協議会2026年2月11日 - 6:08 PM

第7回大和川流域水害対策協議会2026年2月11日 - 6:08 PM 「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM