奈良県防災士会 令和7年度総会

令和7年度奈良防災士会の総会は5月25日(日)14時より王寺町地域交流センターりーべるホールにて開催された。まず司会より出席人数の集約報告がなされ、総会成立要件を満たしていることが報告され、開会が宣言された。引き続き次第通り理事長、来賓の挨拶があり、その後の議事審議に当たり議長の選出を諮ったところ、「司会者一任」の声が挙がり、立候補もなかったことから、司会者より本総会の議長を三郷町の澤美穂氏を指名したところ、参加者の拍手で選出された。澤議長の議事進行により、第1号議案から第5号議案まで承認可決することができた。事業計画ならびに会計収支予算に対しは、奈良市の中澤正会員より要望3件、生駒市の坂口防災士より要望1件があり、「いずれも今後検討していく。」と答弁された。最後に司会より閉会宣言を行い15時に総会の幕を閉じた。

令和7年度正会員数143名中会場への出席47名、委任状提出者50名

来賓のみなさま

奈良県知事公室 防災統括室室長 松南宏次さま

奈良地方気象台台長 廣尾進さま

日本放送協会奈良放送局局長 山下徳子さま

奈良県総合ボランティアセンター所長 浅井智子さま

日本防災士会 池添大阪支部長、溝田弘美兵庫県支部長、久保敏彦滋賀県支部長

第1号議案報告者 八木沢事務統括理事

第2号議案報告者 板垣経理統括理事

第3号議案報告者 澤議長(代読)

第4号議案提案者 末田理事長

第5号議案提案者 板垣経理統括理事

司会 八幡領副理事長

(報告:八幡領防災士)

令和7年度 奈良県防災士会 研修会「スフィア基準」

5月25日 王寺町リーベルホールにおいて、令和7年度奈良県防災士会総会後に岡山大学教授 原田奈穗子氏をお招きして研修会が行われました。

テーマは【スフィア基準】(災害や紛争の被災者が尊厳ある生活を営むための人道支援活動における最低基準のこと)。私たち防災士会のように防災に携わる者としては、災害対応における基本原則と普遍的な最低基準として、世界中で最も広く認識されており、内閣府防災が避難所の生活の質を上げるために参考にすべき資料と定められているということを認識する必要があるものです。本研修では人の形をしたイメージイラストを基に分かりやすく教えていただきました。

様々なお話が合った中で印象に残ったのが、避難所で支援を行う際に〔支援を受ける人(受益者)のニーズに合った支援をしているか〕についての調査を行った場合、支援する側の肯定的回答は90%以上であるのに対し、受益者側の回答は10%足らずであるということ。支援する側は自分のできることを精一杯行っているという事実があっても被災して様々な課題や疲労を抱えながら支援してもらっているというありがたさの中でなかなか自分が思う支援をしてもらえていないという数字の乖離があることに改めて気づかせていただきました。だからこそ、「人道支援の必須基準」の九つのコミットメントに含まれる〔支援を受ける人の意見を受けたか〕、〔支援を受ける人のクレームに対応しているか〕など、このスフィア基準を徹底することが必要であることを感じました。災害列島で防災活動に取り組む私たちにとって、とても意義深い研修となりました。 <報告:岡本防災士>

王寺町やわらぎ会館にて、石川県防災士会大月副理事によるグループワーク研修に参加5/17

2025年5月17日(日)、王寺町やわらぎ会館にて、石川県防災士会の大月副理事をお迎えし、「過去の災害事例を基に、災害発生時の避難所対応策と事前準備について」のグループワーク研修が実施されました。本研修会には、奈良県防災士会の役員・事務局員、災害ボランティア登録者、王寺町防災士ネットワークの方々を含む計23名が参加しました。また、この研修プログラムは、今後の進め方を模索するためのテストケースとして位置づけられており、研修資料についても「工事中」である旨が講師より報告されました。研修では、被災避難所で実際に起こった事案を課題(ケース)として定義し、それに短時間で向き合い、議論を通じて解決策を導き出しました。参加者全員が真剣に課題へ向き合い、協力して議論を進めることで、大変有意義な研修となりました。さらに、大月先生による説得力のある体験講話は、未経験の参加者にも深く伝わる内容でした。実際の災害対応の重要性を学ぶ貴重な機会となり、今後の防災活動へ活かすための示唆に富んだ研修となりました。<報告:大坂間防災士>

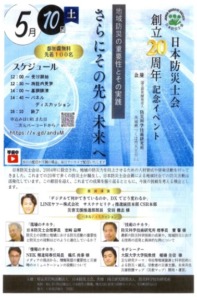

日本防災士会創立20周年イベント

さる5月10日(土)、防災科学技術研究所(茨城県つくば市)において日本防災士会創立20周年記念イベントが開催されました。このイベントは防災士会創立20周年を記念して開催されたもので、地域防災の重要性とその実践をめざして「さらにその先の未来へ」をテーマに行われました。イベントは、LINEヤフー株式会社 災害支援推進本部長 安田健志さんの基調講演を受けて、大阪大学大学院教授 稲場圭信様をモデレーターに「現場の力」「情報の力」「技術の力」からとして各界の著名人の方をパネラーとして招いてパネルディスカッションが行われ、これまでの成果と今後の挑戦を考える機会となりました。特に、室崎理事長の①高い技術②深いつながり③熱い気もちが大事であり、防災士設立の原点を忘れず謙虚になるべきと述べられたことが印象に残ったイベントでした。<報告:植村信吉防災士>

香芝市防災講演「みんな(男女)の視点で考える防災)

さる4月11日(金)、香芝市総合福祉センターにおいて香芝市「人権を確かめ合う日」が開催されました。この人権を確かめ合う日は県内各地で開催されているもので、今回は香芝市の要請を受けて避難所運営や自主防災会活動において男女共同参画の視点から「みんな(男女)の視点からの防災」と題して話をしてほしいとの依頼を受けて植村相談役が赴きました。植村防災士からは、能登半島地震への支援活動から見えてきたものとして、避難所の現実、被災地の実態等を報告するとともに、女性が自主防災活動や避難所運営に携わるのは、日頃からの行動が大事であることを中心に講演を行いました。参加された方々は熱心に聞きながらメモを取る等、この課題への熱意が伝わるひと時となりました。

<報告:植村信吉防災士>

王寺町防災訓練 防災講演「災害ボランティアについて」3/1

令和7年3月1日(土)北葛城郡王寺町にて「王寺町防災訓練」が開催され、奈良県防災士会より八木沢防災士が参加。王寺町義務教育学校畠田学舎の5年生、6年生、7年生、8年生の合計490名に災害ボランティアに関する講話を担当しました。5年生と6年生には、日本防災士会のキャラクターである「ぼうサイくん」一家を資料に用いて、災害ボランティアの活動を分かりやすく説明しました。7年生、8年生には、昨年10月に珠洲市へ実際に支援に行った時の資料で説明しました。災害ボランティアセンターでのオリエンテーションで使われている動画や、2年前の明日香村での土砂災害支援時の動画を映すと、生徒さんは熱心に見入っていました。「支援に入ったお宅では、ゴミとは言わずに必ず物の名前を言う事」「踏み抜き防止インソールで足のケガを防ぐ事」などを強調し、「みんなにもできるボランティアがあるよ!」と結んで講演を終えました。土嚢袋を数枚見本に持って行ったのですが、欲しい生徒さんが殺到したのにはびっくりしました。今回の講演の中の一つでも覚えてくれていたら非常にうれしいです。学校で講演する事はまずないので、貴重な体験となりました。<八木沢 防災士>

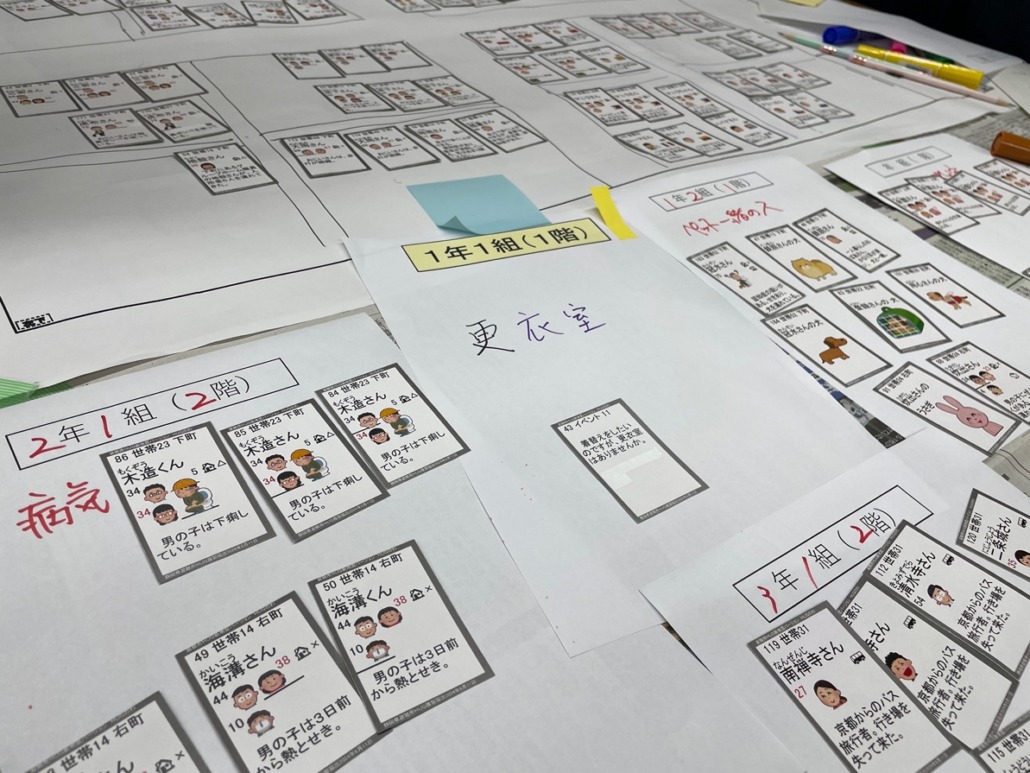

平群町防災講演会 避難所運営ゲーム(HUG)

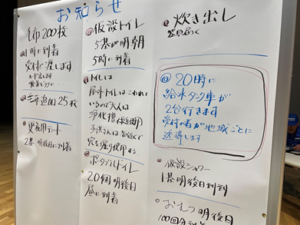

令和7年2月27日(木)14時から16時まで、平群町総合文化センターくまがしホールにて平群町地域自主防災組織連絡協議会防災講演会「避難所運営ゲーム(HUG)」を開催いたしました(5班構成)。本日のテーマとしては参加者が自らの地域で「避難所運営ゲーム(HUG)」を開催し、防災意識を高めることに寄与することを目的としました。理事長よりスライドにて過去や最近の災害地の写真等で災害の凄さを再認識し、次に避難所運営ゲームの説明、その後ゲーム開始となり15時過ぎにゲームは終了。振り返りタイムでは各班での困りごとや対応方法をそれそれの班から発表し、末田理事長からコメントして頂きました。各班から出た項目は「病人」、「同行家族としてのペット」、「トイレ」、「喫煙者」、「バスツアー外国人」、「掲示板の記載」、「各イベント」、「ホームレス」、「炊き出しコーナー」等でした。皆さんが楽しく熱心にしておられたのが良かったです。<堀田防災士>

新着情報

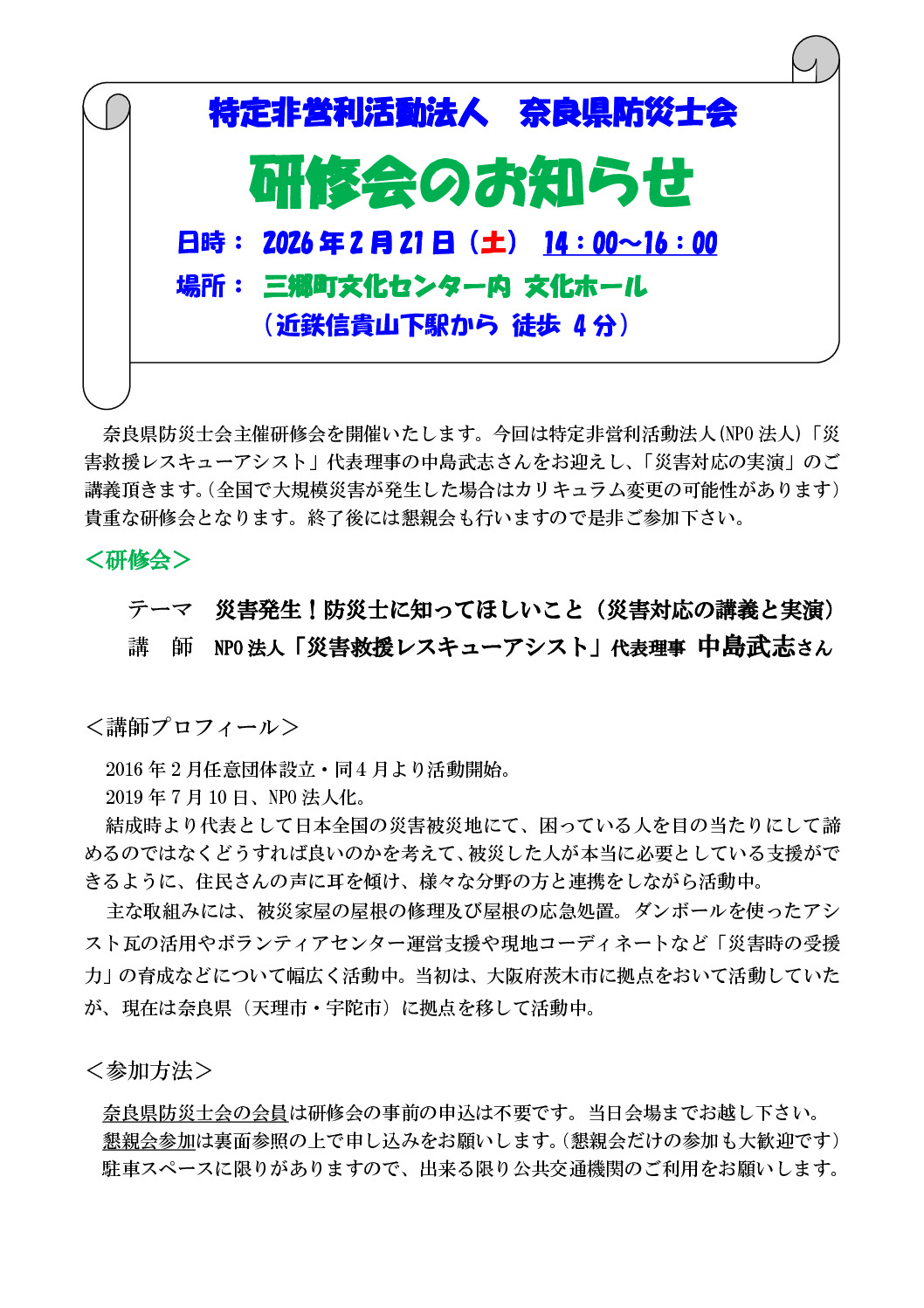

奈良県防災士会研修会2026年2月24日 - 5:41 AM

奈良県防災士会研修会2026年2月24日 - 5:41 AM

奈良市防災リーダー研修2026年2月23日 - 5:35 AM

奈良市防災リーダー研修2026年2月23日 - 5:35 AM

第7回大和川流域水害対策協議会2026年2月11日 - 6:08 PM

第7回大和川流域水害対策協議会2026年2月11日 - 6:08 PM 「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM