8月4日 いかるがホールにおいて、文科省・奈良県教委主催「令和7年度学校安全教室推進事業 防災教室講習会」が行われました。県内の小学校・中学校・義務教育学校・高校・幼稚園・こども園・特別支援学校・市町村教委など学校教育に携わる方々153名が参加されました。

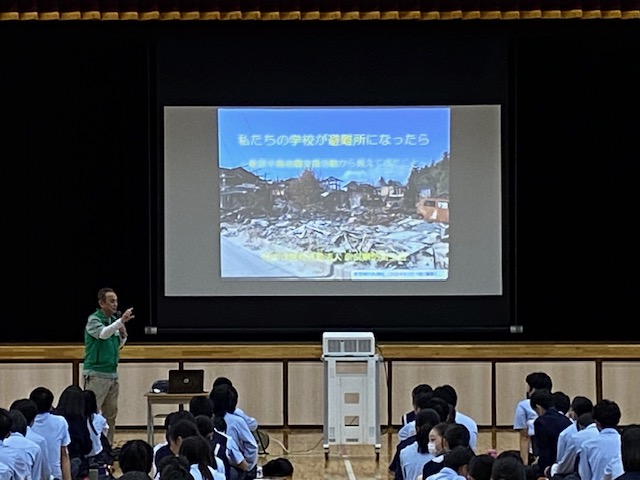

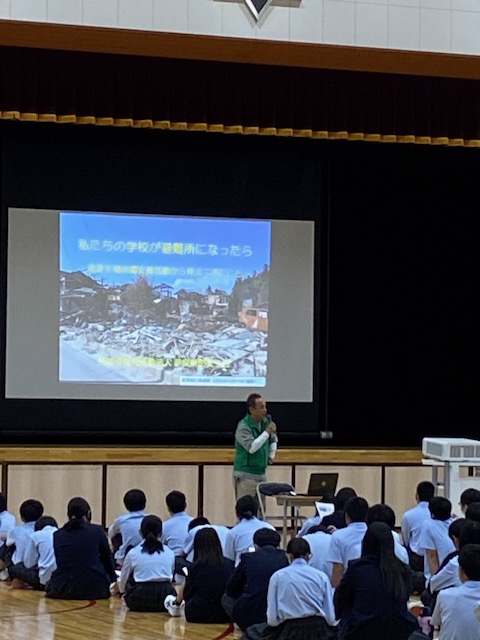

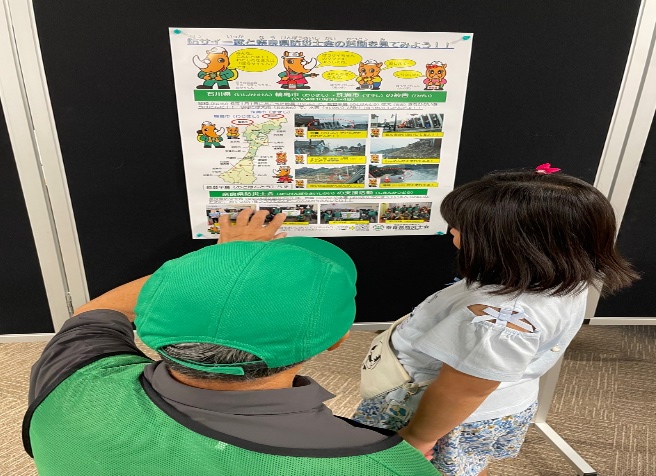

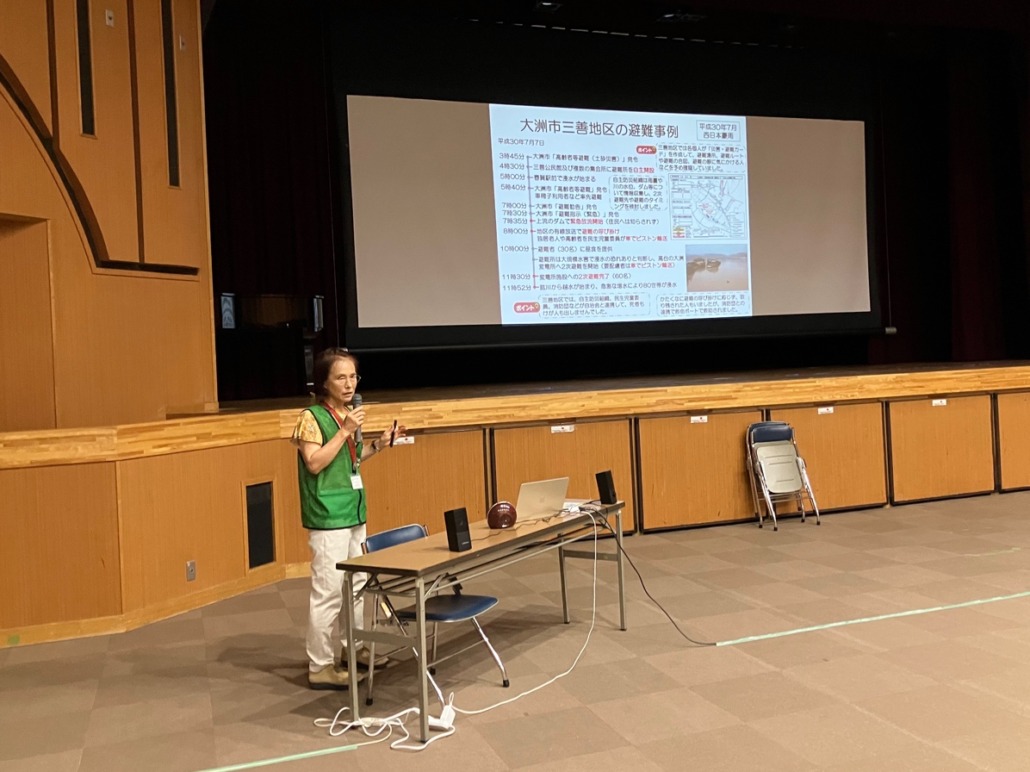

第一部は「避難所を知る」と題して、植村防災士より講演が行われました。避難所運営に係る一般的な話に加え、自身が能登半島地震などでの支援活動で経験・見聞きした、その場で求められる様々な課題などを交えての話に参加されたみなさんは熱心に耳を傾けらていました。

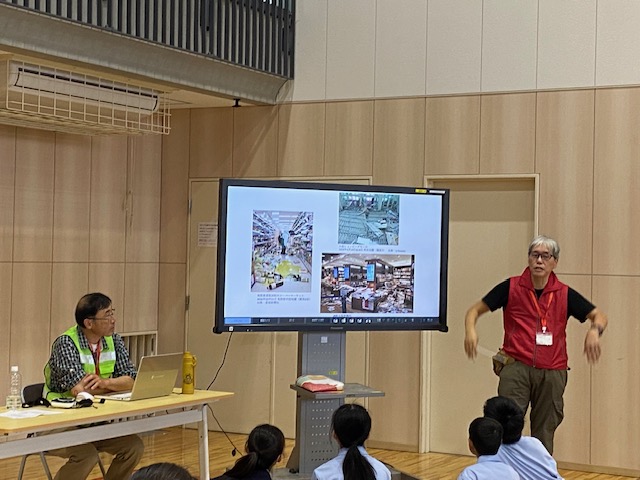

第二部は参加者が10のグループに分かれ、ワークショップです。全国的に見ても学校(特に小中学校)は避難所に指定されています。実際に大規模災害が起こると学校関係者は好むと好まざるとにかかわらず自身の勤務する学校で避難所運営に携わる可能性が高いことから、「避難所の課題を考える」というテーマで次々に出される課題について、避難所を運営する立場に立って『課題の解決方法』『事前にできたこと』について意見交流をしていただきました。

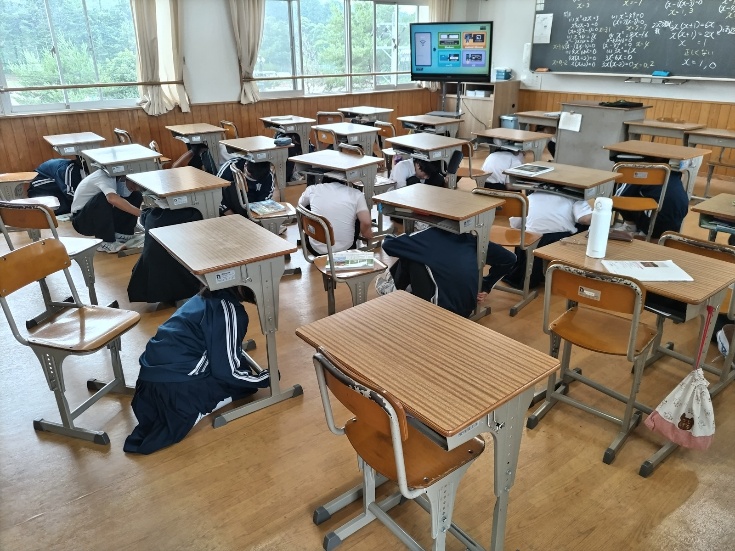

課題は能登半島地震発災後、珠洲市の正院小学校で起こった事例を基に順次出される「避難所にはすでに800人ほどの避難者がいて、校舎や駐車場のどこにだれかわからない状況」、「避難所に物資が届くようになったが、玄関先に荷物が山のようになっている。どうしたらよい?」など6つの課題について各グループで活発な意見交流が行われました。6つの課題終了後に、各課題についてランダムに1つのグループが指名され、そのグループで出た意見を発表していただき、植村防災士よりポイントを伝えるという形で第二部を終えました。

最後に、第二部でサポートについた村山・板垣・小山・岡本の4人の防災士より一言ずつ感想を伝えさせていただき、今日の研修会での話や意見交流を自分事として各学校園などに持ち帰り、それぞれの場で生かしていただけたらという植村防災士の総括で研修会を終えました。

参加されたみなさんの熱心な姿に感心させられた会となりました。参加者のみなさん、お疲れさまでした。

<報告:岡本防災士>