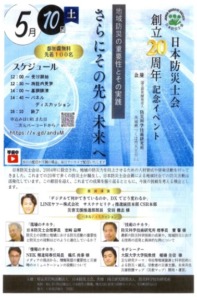

日本防災士会創立20周年イベント

さる5月10日(土)、防災科学技術研究所(茨城県つくば市)において日本防災士会創立20周年記念イベントが開催されました。このイベントは防災士会創立20周年を記念して開催されたもので、地域防災の重要性とその実践をめざして「さらにその先の未来へ」をテーマに行われました。イベントは、LINEヤフー株式会社 災害支援推進本部長 安田健志さんの基調講演を受けて、大阪大学大学院教授 稲場圭信様をモデレーターに「現場の力」「情報の力」「技術の力」からとして各界の著名人の方をパネラーとして招いてパネルディスカッションが行われ、これまでの成果と今後の挑戦を考える機会となりました。特に、室崎理事長の①高い技術②深いつながり③熱い気もちが大事であり、防災士設立の原点を忘れず謙虚になるべきと述べられたことが印象に残ったイベントでした。<報告:植村信吉防災士>