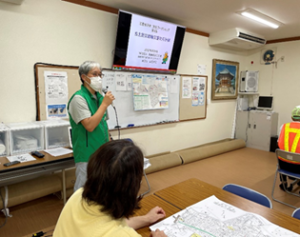

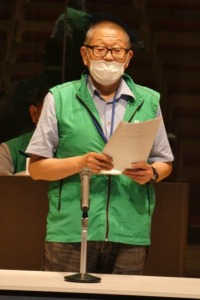

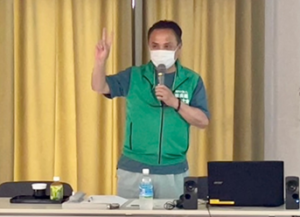

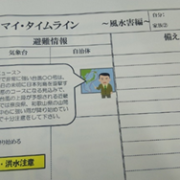

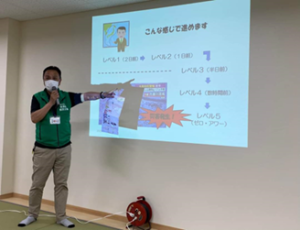

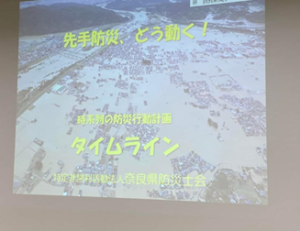

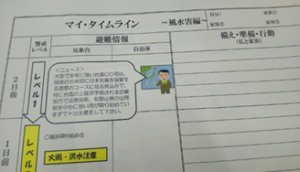

令和4年6月5日午前、生駒郡三郷町の三郷中学校に併設された福祉避難所でもある「武道場」にて、三郷町役場総務課主催の「自主防災ワークショップ」が実施され、三郷町内の自主防災組織や自治会の防災担当者など、18地区から27名が参加しました。講師には奈良県防災士会 植村相談役が来られ「大型台風接近を想定したマイ・タイムライン」の実習を行いました。前半は時系列順に普段からの準備、天気予報などの情報収集、2日前、1日前の避難情報や警報に対してどう動くべきか、地域でどのように助け合えばよいかなどを各自がマイ・タイムラインに書き込んでいきました。後半は振り返りとして、情報の伝え方や地域としての避難の在り方など「地区防災計画」として防災士や防災担当者がどう対応すべきかを説いていただきました。

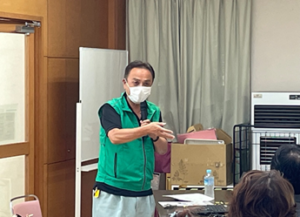

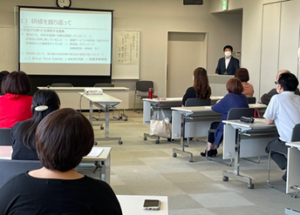

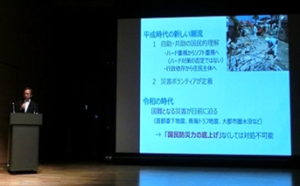

質疑応答でも「水害の心配のない地区はこのタイムラインをどう生かせばよいか」「民生児童委員などと要支援者の情報共有をしたいがなかなか同意してもらえないのでどうすれば良いか」「指定避難所まで遠いので近くに指定避難所を計画してもらえないか」など、非常に切実ともいえる質問があり植村相談役からアドバイスをいただきました。次に町内在住の北村防災士から地区防災計画についての説明と、防災とSDGsを結び付けた家庭でできるツールの紹介がありました。奈良県生駒郡三郷町は令和元年7月にSDGs未来都市に選定されSDGsに関する様々な取り組みを行っており、日常的なSDGsに関わる活動が、「地球環境保全」や「人と人とのより良き人間関係作り」に役立つことから家庭や地域防災にも繋がることになるとして三郷町の自主防災活動補助金の対象として承認されたという報告もありました。

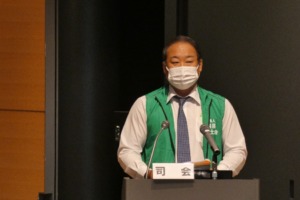

最後に澤美穂防災士からご自身が参加されている「三郷町自主防災ネットワーク」について紹介がありました。コロナ禍でもグループLINEで気づきや情報を発信、共有し、意見交換を行い、植村相談役にアドバイザーとしてご協力いただき、zoomでオンライン勉強会も行って来たことをアピールし、有事の際は被害情報も共有し、公の救助を待つよりも先に災害の少なかった地区の自主防災チームが資機材を持参し、救援救助に向かう、お互いを助け合える関係性を築き、防災、減災につながる、命を守る活動を一緒にしていきましょうと呼びかけました。

終了後2つの自主防災の代表が賛同しグループにご加入いただきました。各地区の年間防災計画も共有し、訓練を見学し合いながら防災訓練のアイデアをもらい、お互いに切磋琢磨し自主防災のレベルをあげていければと思います。

<北村厚司 防災士>