タグ アーカイブ: 避難所

(連続講座)平群町の災害リスクを知ろう

平群町の災害リスクを知ろう ①

令和6年6月8日(土) 平群町総合文化センター2階研修室ABにて令和6年度連続講座第1回を開催。①「平群町の災害リスクを知ろう!」②「防災かまどベンチ」を堀田防災士が講演。地震、大雨等のリスクをハザードマップ等を参考にしながら講演、防災かまどベンチについてはきっかけから設置までを講演しました。

「安全に避難しよう!」避難時や避難所で車いすが必要な人がいたら?②

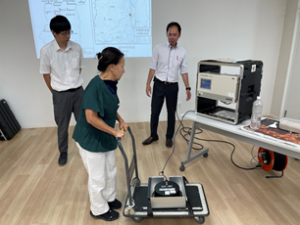

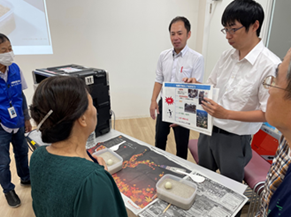

令和6年7月6日(土) 平群町総合文化センター2階研修室ABにて令和6年度連続講座第2回を開催。平群町社会福祉協議会より3名職員を派遣していただき、避難時や避難所で「車いす」が必要な人がおらられた場合どのようにしたら良いかを動画や講演及び体験を通じて学びました。

「地震に備えよう!正しい知識と防災」③

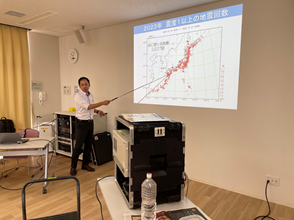

令和6年8月3日(土) 平群町総合文化センター2階研修室ABにて令和6年度連続講座第3回を開催。奈良地方気象台より2名職員を派遣していただき、奈良県の地震リスク、気象庁が発表する地震情報地震への備え等を学びました。また、震度観測機器にて震度体験を行いました。奈良県の震度観測点は51地点、平群町には2地点、全国では約4400地点あることを学びました。液状化についても学びました。

(報告:堀田防災士)

連続講座第3回

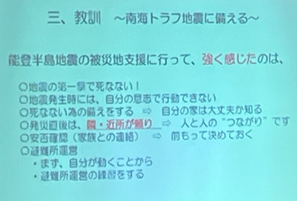

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」発表される

8月8日、宮崎県日向灘を震源とする地震(震度6弱)を受けて、気象庁は専門家らで構成される評価検討委員会を招集し、2017年11月の制度導入後初となる「巨大地震注意」を発表しました。

しかし、この南海トラフ臨時情報を認識している県民が少ない(認知度約3割弱)ということを踏まえ、防災士会会員の方は、「過度に恐れず備え点検をする」こと、「普段より起きやすくなっていること」を伝え、注意を促して下さい。

具体的には、

- 家具の固定や備蓄

- 避難ルート、避難所の確認

- 家族との連絡手段

等が挙げられます。

1週間ほどと言われる警戒の期間も、地震の起きやすさと、人が警戒をもち続けられる期間との兼ね合いで決められた経緯があります。1週間が過ぎても、備えが必要であることを伝え広めて下さい。

会員の皆さまにおかれましては、以上の現状をご理解の上、何かあれば即応できる体制と準備をお願いします。

奈良県防災士会理事長 末田政一

能登半島地震 第6次災害ボランティア(7月27日・28日)

令和6年能登半島地震第6次災害ボランティアの報告です。参加防災士は植村相談役、八木沢、村山、福本、加藤の5名。7月26日(金)22時に奈良を出発し、翌AM5時過ぎに珠洲市「道の駅すずなり」に到着。27、28日の両日共に、珠洲市災害ボランティアセンターを拠点に活動を行いました。

27日(土)活動内容・・・市内の2階建て家屋、および納屋からの災害ゴミ搬出。家財及び納屋から搬出する物がかなり有り、軽トラ2台で対応。1階からの搬出は片付いたが、2階にまだ搬出する物が残っているとの事で、継続案件としてボラセンに報告。

28日(日)活動内容・・・蛸島町での仏壇の搬出。以前避難所となっており、現在グランドに仮設住宅が立ち並ぶ正院小学校を通過して蛸島町へ。これまでの景色とは一変し、道路の左右に倒壊家屋があちこちにあり、発災当時のままである。所々更地になっている箇所もあるが、圧倒的に倒壊したままの家屋が多い。仏壇の移動が終わった後に、依頼主さんに聞いた話。

〇正月に発災したので、食べ物は豊富にあった。だがその後の食事に関しては苦労した。

〇倒壊した家屋から助けを求める声があり、皆で力を合わせて救助を行った。

その後ボラセンに戻り、2件目の案件。活動内容・・・家屋前のブロックと瓦の廃棄。ボラセンから約50分。奥能登絶景街道を通り、依頼者さん宅近くに行くとレスキューアシストが活動中!我々の案件は裏のお宅であったので、中島さんに挨拶し活動開始。軽トラ2台で対応したが量が多く、継続案件としました。

<今回の活動を振り返って>

参加5名の少人数でしたが、それぞれの出来る事を精一杯やり切りました。珠洲市には全国から解体業者が集結しており、解体がどんどん進んでいきますが、まだ復旧段階です。復興するにはボランティアの支援が必要となりますので、皆様の支援の程よろしくお願い致します。 <報告:八木沢防災士>

王寺町防災士ネットワーク総会

令和6年5月18日(土)王寺町やわらぎ会館3Fで、王寺町防災士ネットワーク総会が開催され、第2部講演会で奈良県防災士会 植村副理事長兼相談役に登壇頂きました。植村相談役は石川県能登半島へ本年1月の発災より毎月支援に入られており、現場を知った植村相談役の言葉は重く、テレビや新聞で知る以上のインパクトがありました。珠洲市では新聞報道によると住宅の約40%が全壊になっており復興が急がれるが、物資や人の通れる道路が崩壊。また断水が続いており、支援できる人が現地に滞在できない状態になっているのでなかなか前に進まないなど、復旧が遅れている根本にある問題に言及されていました。また、ボランティアが起こしがちな間違いとして、「自分本位」ではなく「被災者中心・被災者本位」で考える事が大切との話や、「SMILE-UP」(元ジャニーズ事務所)のメンバーが避難所を訪れた際には、みんなが普段の疲れを忘れて笑顔になったとの報告がありました。「珠洲市の避難所はスムーズに運営されていた。担当が全て決まっており、毎日会議を行っていた。これは昨年に地震があり、その時の経験があったからである。すなわち防災訓練で経験を積む事により災害時にも慌てず対処できる」と植村相談役が言われた時、みなさんは大きくうなずいておられました。「自分が無事でないと人を助ける事はできない」「頼りになるのは隣近所」と締めの言葉を頂き、講演会は終了しました。 <報告 八木沢防災士>

能登半島地震災害ボランティア活動(4月12~19日)

能登半島地震災害ボランティア活動への参加はこれで3回目です。今回は、12日7:00に出発し15:00に珠洲市のいつもの避難所へ到着。18:00からのミーティングは、週2回開かれているが、今日は役員が説明会に出席しているとのことで、中止となっていた。4月13日から16日までの4日間は、珠洲市ボランティアセンターで復旧支援活動に従事した。この間、植村防災士・東防災士と交流した。13日は、防災士会新潟県支部の5人・長野県支部の1人・石川県ボランティア4人と一緒の現場で作業した。14日以降は、家具・濡れ畳・食器・瓦・ブロックの搬出が主な作業で、蛸島・飯田港の仮処分場に何度も通った。17日は、公民館に避難所を移す準備として、物品配布場所の小学校体育館の整理を行った。物資を、市に返すもの・公民館に移動するものに仕分けし、体育館をきれいにした。避難者用テント8張りを公民館に展開した。18日は、石川県支部の防災士が、3トントラックとともに支援に到着。避難所スタッフの自宅のかたずけを支援した。午後は、作業がなく、足腰の弱りのため休息。19日に予定を1日早めて、早朝に奈良へ帰ることとした。(報告:板垣防災士)

避難所支援活動

4月30日早朝から5月2日の18時頃まで石川県珠洲市正院町の避難所となっている正院公民館へ支援活動に入らせていただきました。

石川県支部による避難所支援活動としては最終となる日程で、奈良県防災士会の被災地支援活動第6陣と7陣の間の支援活動でした。活動予定の前日の4月29日の暗くなる前に道の駅すずなりに到着。この日はここで車中泊し翌日7時に公民館を訪問しました。

責任者の小町館長の到着を待つ間、ロビーで避難者の方々とコーヒーをいただきながらご挨拶。8時過ぎに到着された小町館長や地区長様とご挨拶し三日間の活動の予定について打ち合わせをさせていただきました。活動内容としては主に以下です。

・地震で被害のあった公民館の施設、設備の修理や復旧、困りごとへの対応

・避難者さん用の物資と倉庫の支援物資の整理や調整、毎日届けられるお弁当などの配布のお手伝い

・メディアやボランティア、支援業者などの訪問に対する対応

・正院町第一団地(仮設住宅)の集会場の運営の支援

・正院小学校からの依頼への対応

などです。

市から毎日届けられるお弁当は110食あり、在宅避難や仮設住宅からも受け取りに来られます。ただこのお弁当の支給は食中毒の懸念から5月14日で終了となるようです。公民館は館の半分だけ上下水道が復旧しており水洗トイレは何不自由なく使用でき食事も市の配給のお弁当の余りを頂けました。電気も使えてお湯も沸かせるしテレビも見れ、また就寝は守衛も兼ねて事務所のソファを使わせていただいたので三日間の滞在で不自由に感じることは何もありませんでした。倉庫のシャッターは昨年5月の地震でも故障したそうですが今回はフレームが歪み完全な復旧には至らなかったのが残念でした。小町館長が不在中の深夜9時には消灯と玄関自動ドアオフの確認、早朝6時に復旧作業なども代行させていただきました。

仮設住宅の正院町第一団地の集会場では連日なにかしらのイベントを看護学会のボランティアが支援されており机やいす、その他の備品の依頼を公民館へ依頼され要望の物品を移送するなどの作業も行いました。女性スタッフばかりなので男手はたいそう有難い様子でした。避難所でも皆さんと仲良くしていただき、一緒にくつろいだりする時間もあり色々とお話もさせていただきました。

3日目最終日の5月2日には正院小学校の校長先生からのご依頼で避難所だった時の3階へまとめた机、椅子、石油ストーブ、灯油の入ったポリタンクや備蓄の水などの1階への荷下ろしや、2階のガラスの陳列棚の片づけと清掃を教頭先生らと作業しました。お昼には集会場でのIHクッキング教室へお招きいただき住民の方々と一緒にご相伴に預かりました。夕方には小町館長の発案で公民館の玄関を花で飾ろうということで、小学校の児童らと一緒に花苗のプランターへの植え替えを行いました。

そのあと、奈良へ帰るため皆さんへご挨拶し帰路へ着きました。

小町館長や地区長様、地域ボランティアの皆様には大変お世話になり、避難者の方々も「もう帰るの」「また来てなあ」と言っていただき、それなりに避難所運営の支援が出来たのではないかと思います。

4月21日に避難所を正院小学校から移転されましたが、30日の時点で公民館に避難されている方は消防団の方も含めて10名でした。うち2組のご家族は正院町の2次仮設住宅に当選されたとのことで5月8日の説明会の後、公民館から移られるそうです。ご自宅が半壊、準半壊の方の仮設住宅当選はまださきのようで、報道で水道が50%復旧したと伝えられているのも道路下の本管の話で、各家庭への支管の復旧率はこの時のお話で12%とのことでした。

防災士会としての被災地の避難所支援活動はこれで終了とのことですが避難者さんがさらに減少することで今後正院公民館の避難所運営をどうするかも大きな課題です。 (報告:北村防災士)

いずみスクエア避難所協議会避難訓練

令和6年3月24日(日)王寺町防災コミュニティセンターいずみスクエアにおいて、「いずみスクエア避難所協議会避難訓練」が行われ、奈良県防災士会より11名の防災士が参加しました。当施設を避難所とする自治会(7地区)の住人約200名が参加。平井町長に開催の挨拶を頂いた後にHUGや救命救急、消火訓練などが行われる中で、奈良県防災士会は3つの講座を担当しました。事前のアンケートで希望する講座を受講できる方式となっており、防災士会の講座には44人が受講。①「能登半島地震の講話」植村相談役が1月から計5回にわたる石川県への支援経験を元に、被災地の現状について講話頂きました。②「家具転倒防止の講話」八木沢防災士がスライドによる家具倒壊の説明と、木造モデルによる突っ張り棒やチェーンでの具体的な設置方法について説明致しました。③「ロープワーク」八幡領防災士と村山防災士により、基本的なロープワークを体験して頂きました。能登半島地震が元旦に発生、災害はいつ起こるかわからない事を住人の皆様は理解されており、真剣に講座を受講されていました。今回の講座の内容を1つでも良いので実施して頂き、自分や家族を守る対策を平時よりお願い致します。<八木沢防災士>

マイ・タイムラインの講義とワークショップ

令和6年3月12日(火)奈良市若草公民館において防災講座が実施され、奈良県防災士会から末田防災士が「マイ・タイムライン(大雨編)」の講義を行いました。近隣の方の参加が多く、旧奈良市内では避難情報が発令されることも稀なため、安全神話が定着している地域でもあることから、まずは「何のために」ということを重視して話しました。年末に全戸配布されたばかりのハザードマップも見られていない方が半数あって、避難所についても開設された話を聞いたことがないということで、「頑張らない避難とそのための準備について」をタイムラインの前に説明し、自宅が安全な方も、避難が難しい方も、それぞれの対応を考えて頂ける機会を持ちました。今回のマイ・タイムラインはワークショップ形式で記入していただく形にしたので、何を書いたらいいか難しかった方もいらっしゃいました。また能登半島地震や東日本大震災から13年目ということもあり、能登半島の現状と地震の対応も含めた盛りだくさんの内容となりましたが、参加者の方それぞれに考えて頂ける機会が持てたと思います。 <末田政一防災士>

能登半島地震珠洲市小学校避難所運営支援(3月2日~9日)

3月2日8:00に奈良を出発し、16:00に珠洲市に到着しました。小学校避難所の本部ミーティングが18:00から毎日開かれるので参加しました。19:30から、歯磨きのウッドチップの配置作業(毎日の防災士の作業)を実施し、21:00の消灯時間となりました。3月3日は、石川県支部の女性会員さんが、ちらし寿司を作るために来られ、大月さんに挨拶した。避難所での作業は、主に2台あるシャワー装置の維持管理作業の補助で、そのほかにはダンボールの整理、地元公民館の倉庫の廃棄物運びだし、割れた窓にブルーシート張り付けの作業を行った。避難所での生活で、困ったことは、①排水が流せないこと。②トイレが、外の仮設トイレ(年寄りは、夜中に2・3度トイレに行く。)で、長靴履いて、防寒具着て、懐中電灯持って行く。③朝、顔を洗っていない。良かったことは、①小学生の八幡太鼓・龍笛を聞けたこと。②避難所の運営に携わっている地元の人が、みんな明るいこと。③外部からのボランティアさんの炊き出しが美味しかったこと。もちろん避難所の炊き出しもほんと、美味しかったです。3月9日は、朝から吹雪もようで、スタッドレスタイヤ履いてた価値があり、15:30に我が家に帰りつきました。(報告:板垣防災士)

新着情報

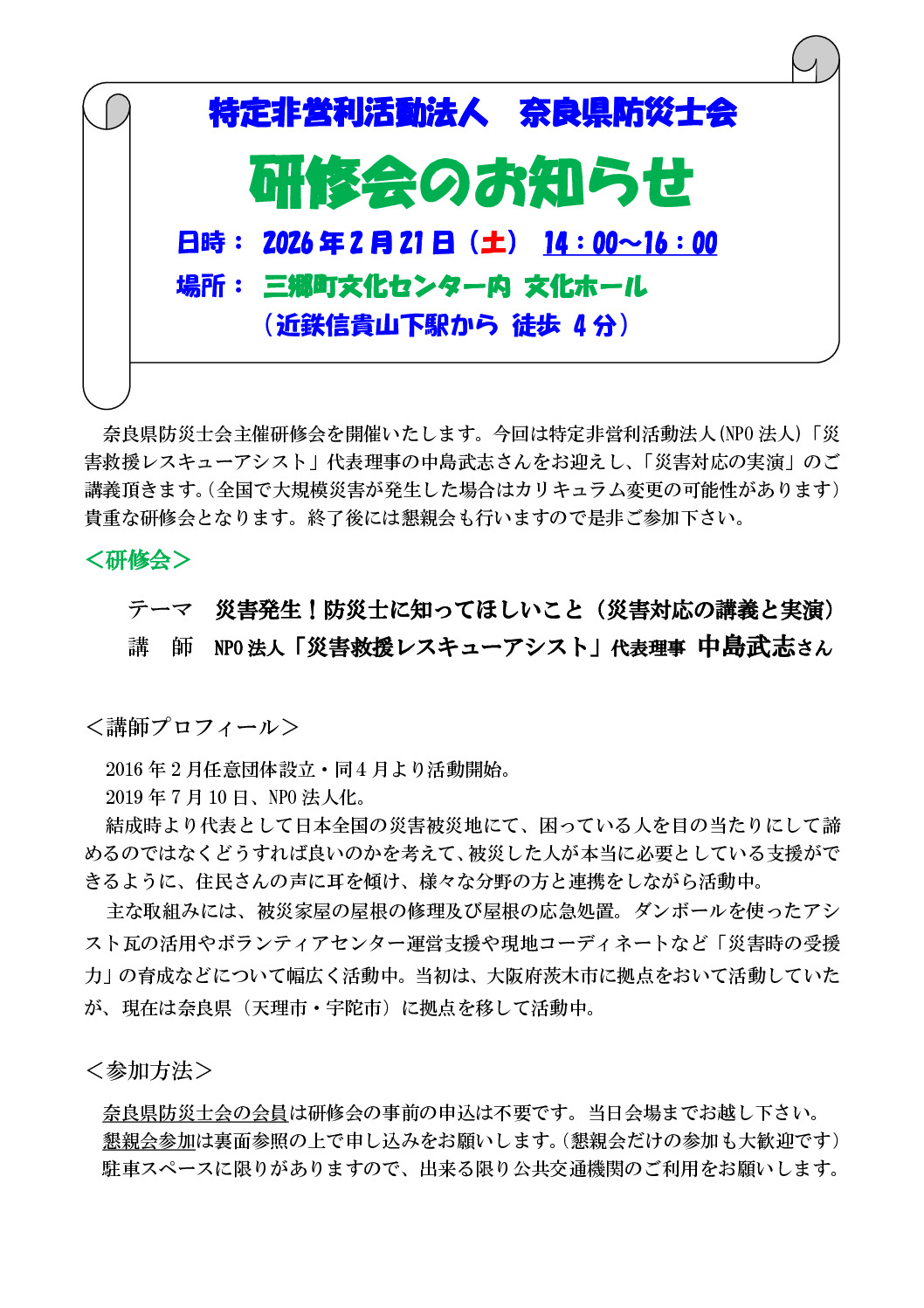

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM 三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM- 富雄講演会防災学習2026年1月27日 - 11:10 AM

奈良東養護学校教員防災研修会2026年1月27日 - 11:05 AM

奈良東養護学校教員防災研修会2026年1月27日 - 11:05 AM 都祁中学校防災学習(HUG)2026年1月19日 - 8:40 PM

都祁中学校防災学習(HUG)2026年1月19日 - 8:40 PM