生駒市生駒第二小学校区防災訓練

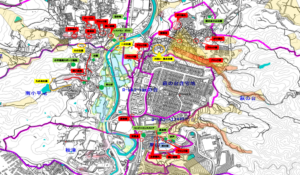

9月28日(土)に生駒南第二小学校区内の「南小平尾」「北小平尾」「萩の台」「東山」「ローレルコート萩の台」「ローレルコートエスタ萩の台」各自治会合同の防災訓練に参加しました。 「ローレルコート萩の台」「ローレルコートエスタ萩の台」のマンション自治会では集合住宅特有の防災講座を行い、災害に備えるための学習を行いました。 「南小平尾」「北小平尾」「萩の台」「東山」の各自治会ではそれぞれの自治会館、集会所へ参加者が参集し、避難所となる生駒南第二小学校まで「まちあるき」で危険箇所抽出を行いました。

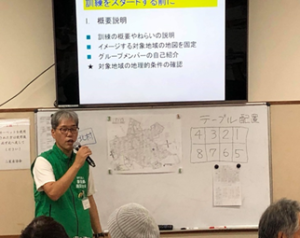

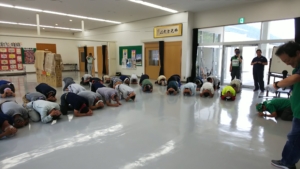

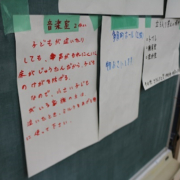

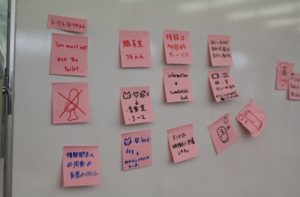

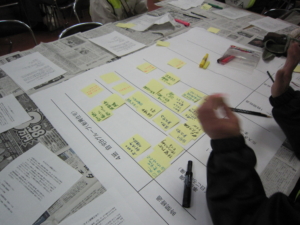

全自治会が小学校図工室に集合し、「防災マップ作り」を行い、危険箇所などを参加者全員で共有。続いて、ハイゼックス袋で炊飯実習を行いました。訓練場所を体育館へ移し、「防災紙芝居」「シェイクアウト」「真っ暗体験」など行いました。 (報告者:八幡領防災士)