タグ アーカイブ: 地震

奈良市都祁公民館講座 キッズつげザー「めざせ防災士」

令和5年6月25日(日)、奈良市都祁公民館において、「キッズつげザー目指せ防災士」が行われ、奈良県防災士会から3名の防災士が講義を行いました。キッズつげザーの防災士講座は一昨年に続いて二回目となり、今回は9名のキッズと保護者3名が参加されました。キッズつげザーは「都祁の子集まれ!」というネーミングの連続講座で、都祁の防災教育の一環で、他には「目指せ消防団」というのもあります。

まず地元の末田防災士が防災士の説明として、過去12年間に都祁で行われた先進的で珍しい訓練の様子を、オリジナルソング「防災キッズ」に乗せたスライドショーにして紹介しました。続いて北村防災士がオリジナル紙芝居「地震編」を行い、お話の中でシェイクアウトの実践やクイズを実施しました。その後は実技練習として荷造りヒモを使ったロープワークと新聞紙でスリッパ作成など盛りだくさんの内容で、1時間半はあっという間に過ぎました。

NHK奈良放送局から取材に来ていたこともあって、みんな真剣に楽しみながら防災体験をしてくれました。都祁は山間部のため人が少ないことと、小学生中学生は昼も夜も都祁にいるので、避難所を開設した時は自分たちも役に立てることに気づいてくれて、アンケートでも全員が「たのしかった、また来たい」と書いてくれました。

<末田政一 防災士>

三室自治会地域の役員を対象とした災害時の助け合いの意識の向上

令和5年6月18日(日)生駒郡三郷町の三室自治会館において、自治会主催の防災ワークショップとして4回目となる「自主防災組織の災害時対応訓練」が実施され、自治会役員や児童民生委員、小規模多機能ホームのスタッフの方など43名が参加しました。南海トラフ震源による震度6強の地震が三室を襲ったという想定で、シェイクアウトから訓練が始められ、ライフラインの途絶から家屋の倒壊、救出救護、火災の発生、避難誘導、補助避難所の運営など、時系列で次々と発生する普段考えたこともない課題に、皆さん真剣に話し合い取り組んでいただきました。訓練終盤に、もう一つの目的でもある本年度の組長全員の自主防災活動の班分けを行い、一人一人が災害時には率先して助け合うという自覚を持っていただく事と、今年一年間の防災訓練や自治会行事へのご協力をお願いしました。 (報告:北村防災士)

大和高田市手をつなぐ育成会タイムライン研修

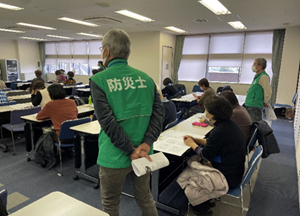

令和5年5月26日(金)大和高田市総合福祉会館(ゆうゆうセンター)会議室において、大和高田市手をつなぐ育成会主催よる防災研修会が行われました。本研修会は大和高田市手をつなぐ育成会の総会行事の一環として企画され、会員に加えて来賓としてご来席の県議会議員や市議会議員からも数名が参加されました。講師として奈良県防災士会から6名が招かれ、植村防災士がメイン講師を務めて総勢24名の皆さんに「地震発生時のマイ・タイムライン作成」に取り組んでいただきました。サポート役の防災士はフロアを回って参加者に声掛けをし、考えるきっかけを一緒に探りました。議員のお一人は「タイムラインということで、発災時どうするかということを考えてみると、できていないと感じた」と感想を言われました。会の方も「家具転倒防止や耐震などは対処している」と答えられましたが、「実際災害が起こったときに向けての対策はしていない」「近所でも今まで助けていただいていた方たちが高齢になられ、頼れる人がいない」などと話しておられました。そのためか、避難所に行くというよりは、自宅避難をベースに考えておられる方が多いようでした。助け合える、困っている時に「助けて」を言えるような近所づきあいが、できるといいなと感じました。

<報告者:大北防災士>

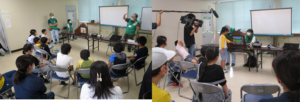

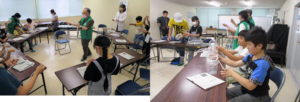

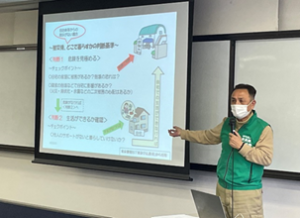

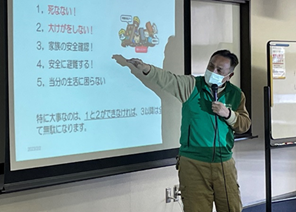

三郷中学校2年生防災訓練

2023年5月17日(水)生駒郡三郷町の三郷中学校体育館において、教育委員会主催による「2年生の防災訓練」が行われ、2年生の生徒約180名が参加しました。講師陣として奈良県防災士会より植村相談役が参加。三郷町役場職員、消防団第2分団、西和消防署職員と三郷町自主防災ネットワークから9名の町内在住防災士が参加しました。また三郷町議会からも見学がありました。訓練は講演と実技訓練の2部構成で行われました。

2023年5月17日(水)生駒郡三郷町の三郷中学校体育館において、教育委員会主催による「2年生の防災訓練」が行われ、2年生の生徒約180名が参加しました。講師陣として奈良県防災士会より植村相談役が参加。三郷町役場職員、消防団第2分団、西和消防署職員と三郷町自主防災ネットワークから9名の町内在住防災士が参加しました。また三郷町議会からも見学がありました。訓練は講演と実技訓練の2部構成で行われました。

冒頭、森宏範町長によるごあいさつの後、奈良県防災士会・植村相談役兼副理事長による「南海トラフ大地震について」という題目で講演があり、南海トラフ巨大地震に関する動画視聴の後、「災害へどう備えるか」「災害が起きたらどうすれば良いか」について、「自分が無事でないと人を助けられないこと、世界で起きる大地震の約20%が日本で発生していること」といった内容の話がありました。

講演の後は実技訓練となり、1.危険箇所クイズ(三郷町自主防災ネットワーク)、2.男子女子別の非常持ち出し袋(三郷町自主防災ネットワーク)3.三郷町の防災の取り組み紹介(町総務課)ダンボールベッドの組み立て(教育委員会)、5.応急手当(消防団)、6.AED講習(西和消防)の5つのブースを用意し、5クラスの生徒が20分ごとに各訓練をローテーションするという形式で実技訓練を受けました。

各ブースで生徒たちはこれまで知らなかったことや初めて体験することに対し熱心に取り組んでおり、非常に有意義な防災訓練となったようでした。

最後に三郷中学校の河野教頭先生が講評を述べ、生徒全員からの感謝の御礼を受け取り閉幕となりました。 <平本英人 防災士>

生駒郡4社協主催「災害VC立上げ訓練」

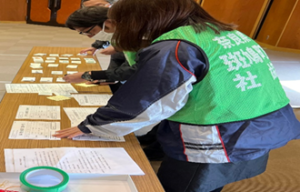

令和5年3月4日(土)斑鳩町中央公民館において生駒郡内社会福祉協議会事務局長会主催の「災害VC設置・運営訓練」が行われ、生駒郡4町(斑鳩町・平群町・安堵町・三郷町)社会福祉協議会より40名、奈良県防災士会より25名の計65名の方が参加されました。

斑鳩町社協 松村局長様の開会挨拶の後、訓練説明及び災害想定が発表され、今回は生駒郡で震度6弱~6強の地震が発生したと想定。その6日後に災害ボランティアセンターを開設した設定で、施設内にある物を使い工夫しながら設営するとの説明がありました。会場設営後、運営側と住民・災害ボランティア役の2班に分かれ訓練開始。事前受付で検温、消毒を済ませ、保険加入~受付~オリエンテーション~マッチング~送り出し~資機材~活動報告受付と一巡した後、今度は立場を交代し再スタート。植村相談役が各パートで出すアドバイスにより、さらに皆様の理解が進んだ様に感じました。今回の訓練には「ろう」の方も参加されており筆談で対応されていました。各町社協で災害発生時に、どの様な体制で障害のある方に対応するのか、防災士会としても今後の課題と感じました。

振り返りでは、訓練中に気づいた点を各パート毎に発表。多かったのは、「各班との連絡やVC内の正確な情報共有をどうするのか」等の意見でした。

私の感想ですが、今回訓練で使用した記載用紙や災害ボランティアへの説明文、住人への告知チラシは完成度が高く、このまま十分使用できると思いました。

最後に植村相談役より、「臨機応変に対応する事」「自分がケガせず無事である事(自分がケガをしたら他人を助ける事などできない)」と締めの言葉を頂き、訓練を終了しました。

※今回訓練初参加の方、お疲れ様でした。今後も可能な範囲で良いので、参加をよろしくお願い致します。報告:八木沢 防災士

NHKスペシャル「南海トラフ巨大地震」放送の案内

協定を結んでいますNHK奈良放送局様よりNHKスペシャル「南海トラフ巨大地震」放送の案内がありました。

<NHK様からの案内>

このたび、3月に放送予定の防災・減災の取り組みに役立つ番組とコンテンツをご紹介させていただきます。

また、放送当日ご覧いただけない方のために「NHKプラス」もさせて頂きます。

詳しくは、添付のファイルをご確認ください。

★★★NHKスペシャル「南海トラフ巨大地震」★★★ [NHK総合にて]

第1部

(前編)3月4日(土)午後07時30分~午後08時48分

(後編)3月4日(土)午後10時00分~午後10時54分

第2部

“最悪のシナリオ”に どう備えるか

3月5日(日)午後09時00分~午後09時59分

↓↓番組HP↓↓

https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=37312&cid=cid=khss-tvqc-20230201-nsp-001

「地震災害を想定した防災・防災タイムラインを通して知的に障がいがある人の支援を考える」

2月2日(木)、奈良県社会福祉総合センターにて、一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会主催の「地震防災・地震防災タイムライン」研修会が行われ、奈良県防災士会からは植村副理事長を始め、板垣、小山、村山、杉村、山口の6名の防災士が参加しました。今回の研修会は、昨年1月に開催された「先手防災、どう動く“時系列の防災行動計画 タイムライン”(水害編)」に続くもので49名の方が参加されました。今回のテーマは「知的障がいがある家族とともに、災害時どのように行動したらいいのか」を一緒に考えるというスタイルで行い、参加された方々が災害への日頃の対策への強い関心をお持ちであることを感じました。

事前に災害がある程度予測できる水害(台風)時と違い、事前に予期できない地震災害に備え、どのように対策するのか。講座では奈良県防災士会の植村防災士が講師を務め、研修の最初に「大切なことはまず行動を起こすこと」「まずは、障がいがあるご家族を含め、ご家族分の非常時持出袋の準備からまず始めてほしい」とお伝えしました。研修は、参加者のお住いの地域の地震時の危険度や家庭での地震への対策等のチェックリストに記入することから始まり、災害時にどのような行動をするかとして、「マイ・タイムライン」を作成していただきました。どんどん書き進められる方がいる一方で、「何も考えていなかった・・・。」と手が止まって考え込んでおられる参加者もおられたことから、防災意識の格差をどう埋めて行くのか大事であることを実感しました。また、途中緊急地震速報の音を実際に聞いていただき、参加者に机の下へ避難する安全行動(シェイク・アウト)訓練を行っていただきました。たった15秒の訓練でしたが、実際の地震発生時にはもっと長く揺れが続くであろうことを体感していただけたのではないかと思います。

最後の質疑応答の時間には、「自宅避難の場合緊急物資は届けてもらえるのか」「福祉避難所について」等の切実で具体的な質問が寄せられ、植村防災士より「普段から地域の防災訓練等に参加し、災害時に支援が必要な家族がいることを知っていただく」「声をあげることの大切さ」等の回答させていただきました。今回の研修をきっかけに「我が家はどうする?」を各家庭で相談し、日頃からの準備をしていただければと思います。 (報告:山口防災士)

新着情報

桜井市人権問題研修会「人権の視点からの防災」2025年12月14日 - 6:27 PM

桜井市人権問題研修会「人権の視点からの防災」2025年12月14日 - 6:27 PM 生駒市中地区避難所設営炊き出し訓練他2025年12月12日 - 9:54 AM

生駒市中地区避難所設営炊き出し訓練他2025年12月12日 - 9:54 AM 都祁地域合同防災訓練2025年12月11日 - 2:11 PM

都祁地域合同防災訓練2025年12月11日 - 2:11 PM 石川県七尾市(おらっちゃ七尾) 災害ボランティア活動 (湯浅防災士、吉川防災士)2025年12月10日 - 10:41 PM

石川県七尾市(おらっちゃ七尾) 災害ボランティア活動 (湯浅防災士、吉川防災士)2025年12月10日 - 10:41 PM 安堵町災害VC設置・運営訓練2025年12月1日 - 6:38 PM

安堵町災害VC設置・運営訓練2025年12月1日 - 6:38 PM