平群町竹明りの集い

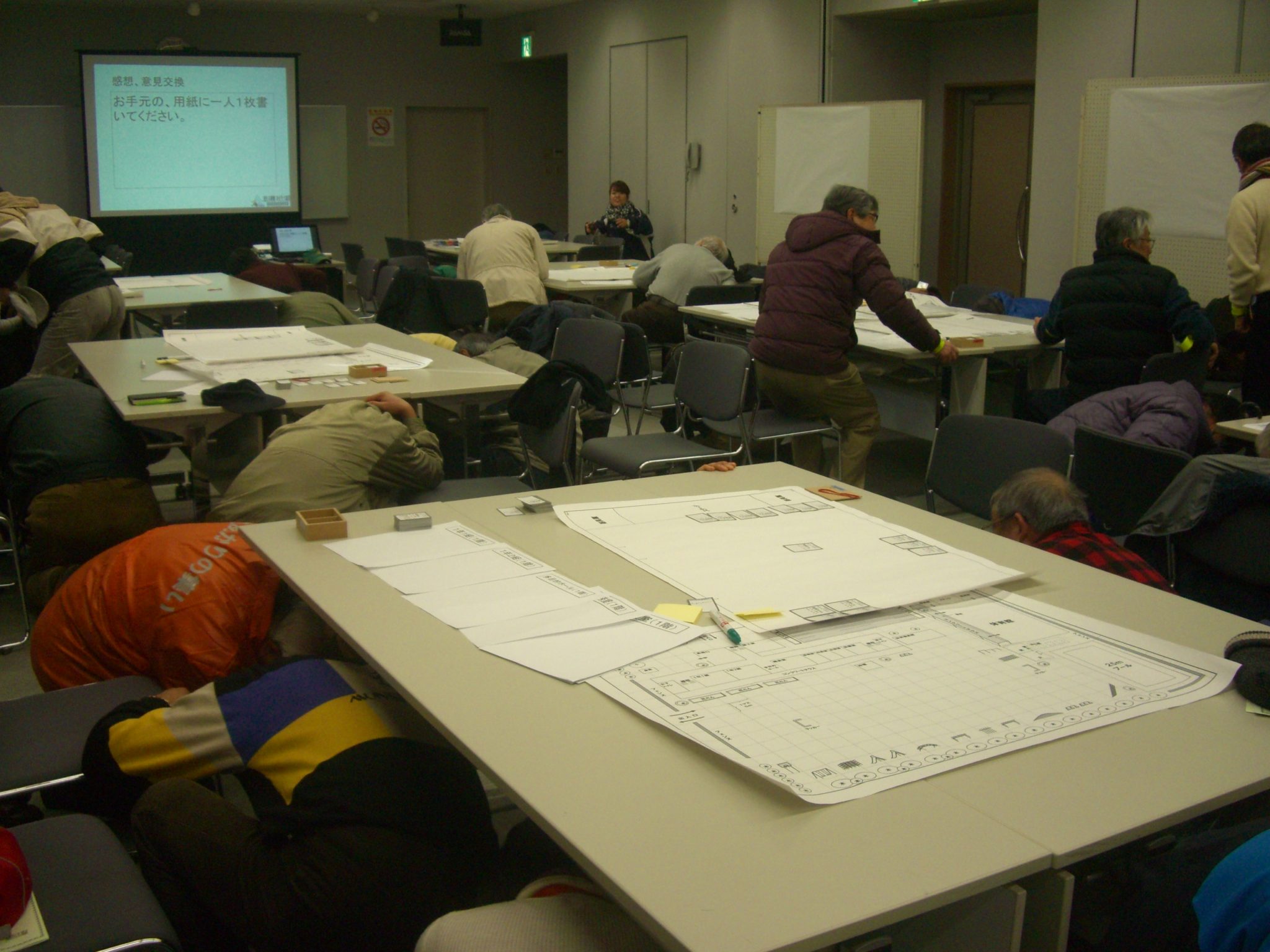

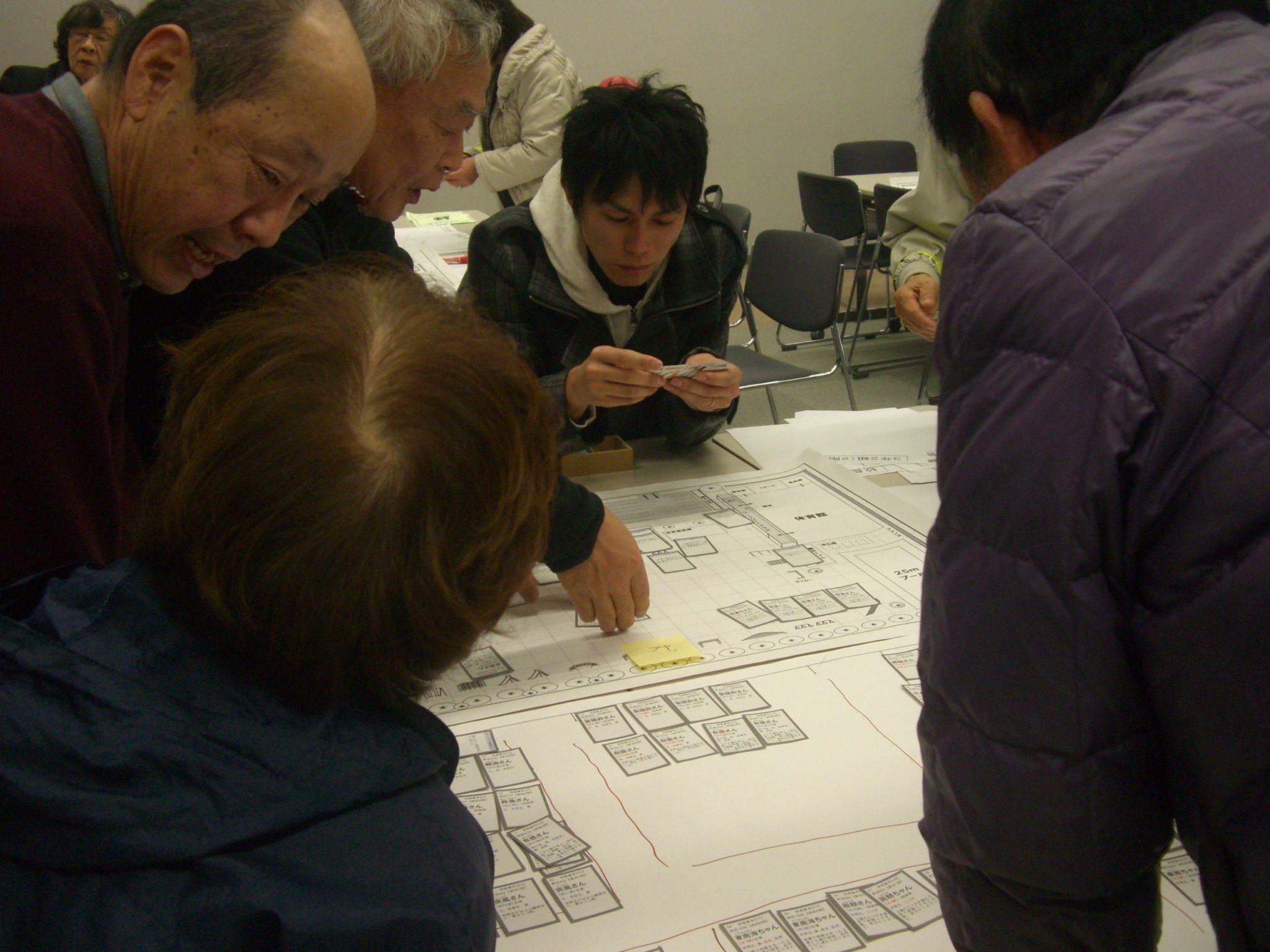

平成27年 1月17日(土)、阪神淡路大震災から20年目の年に「平群町プリズムへぐり」において「第12回・竹あかりの集い」が開催されボランティアの方々約200名が参加されました。奈良県支部から木村尚史、松尾修、柏田勝幸、、末田政一、南上敏明、村山 央、岩野祥子、窪井紀子、北村防災士、福西防災士(局長)が参加し①避難所開設訓練(HUG)、②アッパー君による心肺蘇生法等、について二会場に分かれそれぞれ指導を行いました。訓練中にシェイクアウトも取り入れ緊張感の中、熱のこもった避難所運営模擬訓練になりました。

「あしたのなら」知事表彰に伴う活動内容等について奈良テレビ(ゆうドキッ)の取材を受けました。

<松尾修防災士>

シェイクアウト