くらしに活かす防災講座

令和7年度連軸講座3回目を8月2日(土) 平群町総合文化センター2階 研修室ABにて奈良地方気象台 笠谷博幸次長をお招きし、防災と気象について「命を守る為に防災気象情報をどう使う?」をテーマにご講演いただきました。当日は講習生の家族や町内自主防災組織の皆様も聴講に来られました。

過去の主な気象災害(明治~平成)台風や水害について先ず学びました。続いて、近年の雨の降り方、奈良県の気象の特性。発生する災害のスケールにより1週間前から災害発生の1時間前まで防災気象情報を発信している事、各種、警報・注意報について、線状降水帯、や台風、土砂災害について学びました。気象庁ホームページやアプリ「キキクル」の紹介もありました。大変参考になりました。

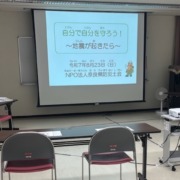

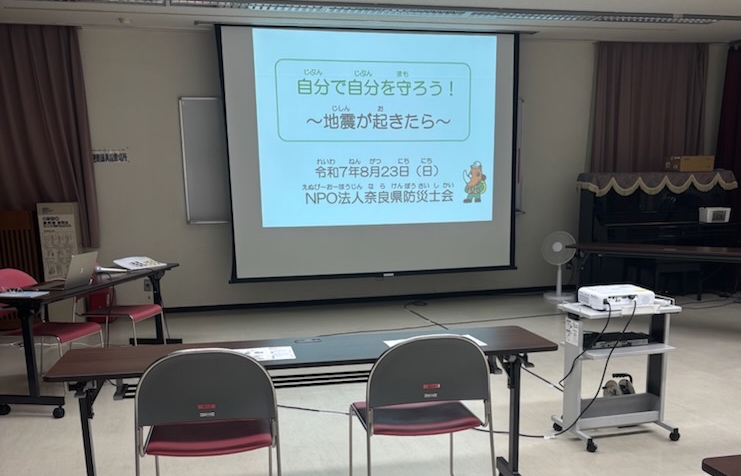

令和7年度連軸講座4回目を9月13日(土)平群町総合文化センター2階 研修室ABにて開催。

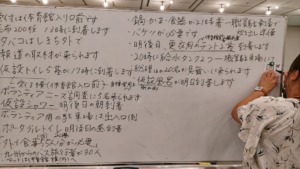

八幡領防災士が講演。家具の転倒防止対策をしないとどうなるか?→けがにより避難できない。家族を助けられない!今すぐできること→居住と収納を分離する。家具類のレイアウトを考えよう。家具類の落下、転倒防止対策をする。家具類の移動防止対策をする。家具等に収納するときは重い物を下に収納重心を低くする。配置は避難通路をふさがないように工夫。廊下には家具類は置かない。安全な家具の配置にする。住居内に家具等を置かない安全スペースを作っておく。対策工具の種類や効果を知っておく。家具などはL型金具で壁に直接固定する方法が最も効果が高いことを学んだ。

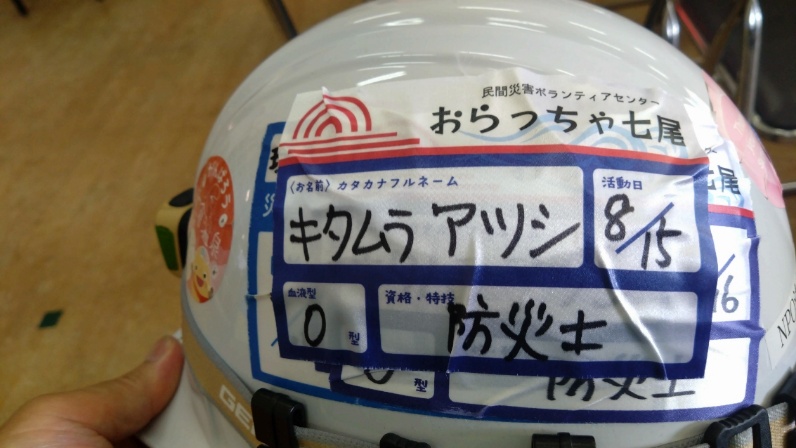

令和7年10月4日(土)総合文化センターにて体験型講座「災害時の食を考える・ポリ袋クッキング」屋外防災かまどベンチを使用して開催予定でしたが、生憎の雨天でやむなく内容を変更しました。ポリ袋クッキングについてはレシピ紹介にとどめました。防災関係のDVD2本鑑賞。内容は「地震だ!その時どうする?」、「南海トラフ地震・時間差で起こりえる次の地震への備え」 八幡領防災士による被災地支援活動報告(能登地方)、受講者フリートーク(感想や要望)等を行いました。

感想としては、複数回受講している方からは今年は特に気象台の講演が非常に良かった。来年もお願いしたい。初めての方は大変参考になりました。要望としては募集方法の見直しが必要では?公報に掲載するだけではなく、自治連合会や地域自主防災組織連絡協議会等の町内の団体に参加依頼をしてはどうか。講座内容に自主防災組織の活動活性化につながる内容をお願いしたい。等々