斑鳩町自主防災連絡会発足式

去る7月28日(金)、午後6時から斑鳩町役場地下大会議室において、「斑鳩町自主防災連絡会」の発足式が行われました。この発足式では、記念講演として「自分たちの町は自分たちでまもる」と題して、植村信吉防災士(県防災士会副理事長)が記念講演を行いました。講演を受けて各参加者は3グループに別れてそれぞれの自主防災会が抱える課題や現状を討議しました。各参加者からは、「情報交換をしたい」「自主防災組織がマンネリ化している」「いざという時は、お互いに協力できないか」等の意見が出され、非常に有意義な会議となりました。 (報告:植村信吉防災士)

奈良県中途失聴・難聴者協会 防災学習会 「地震時タイムライン」

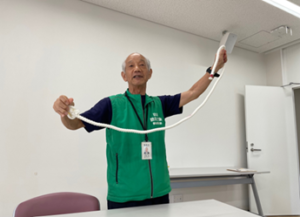

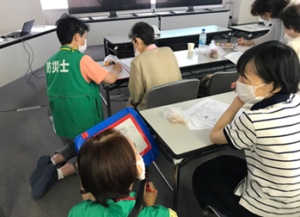

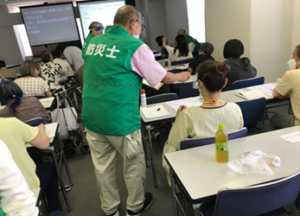

令和5年7月23日(日)奈良県社会福祉総合センター6階中会議室において、奈良県中途失聴・難聴者協会主催の防災学習会が行われました。テーマは「地震時のマイ・タイムライン」で、講師として奈良県防災士会の植村相談役が招かれました。参加の20名は中途失聴・難聴者の方々で、講演は「パソコンの要約筆記」による情報保障が行われました。マイ・タイムライン作成では7名の防災士がサポートをし、めいめいが工夫を凝らして、メモパッドを使った「筆談」やフェイスシールドを装着しての「読唇術」などで参加者と一緒に考えました。

防災士のコミュニケーション力は万全とは言えなかったかも知れませんが、どの参加者の方もしっかりとシートに書き込みがなされていました。大地震が発生した時のイメージを考える機会として、とても意義深い学習会になったと思います。

(報告者:小山防災士)

体験型「避難所開設・運営訓練」 ~発災直後の初動開設訓練~

令和5年7月2日、上牧町上牧第2中学校体育館にて避難所開設の防災訓練が行われ、訓練の運営依頼を受けた奈良県防災士会から20名の人員を派遣し、避難所開設訓練の運営支援を行いました。訓練の参加者は約100名で役場職員、自治会役員、自主防災会の方々となっております。訓練参加者を避難所開設班と避難者役の2班に分け訓練を実施し、1回あたり約40分で交代し双方の体験をして頂きました。今回、上牧町にて準備されている、開設・運営に用いる「避難所開設用資機材」の使用(防災倉庫備蓄品)や、「段ボールベット」の組立、「パーティション」の組立、「プライベートテント」(2種)の組立訓練も取入れ、併せて「ラップ式非常用トイレ」、「ペット用同伴時のテント」、「災害時公衆電話(特設公衆電話)」、「電気自動車からの給電」、「充電式投光器」などの紹介と展示も実施されました。普段、見ることがない資機材の展示もあり、参加された方の理解が増え、訓練の関する一定の効果を得たと考えております。

今回の訓練は、発災直後の初動訓練と位置づけ、急性期における混乱を鑑みて、不十分な資機材と環境の中での避難所の開設を行うもので、これまでに同様な訓練や経験をなされた方も少なく、なにをして良いのか全くわからないのが、実情だったと考えます。実際に我々、防災士も避難所開設マニュアルなどを見聞きして、頭では理解している事も、いざ対面し大勢の人が同時に避難所施設に訪れる状況下において、動けない事がほとんどした。改善するには、訓練を重ねると共に、人と人の繋がり、コミュニティー内での協力、そして組織を作り強くし結束することが、運営の鍵となると改めて考えさせられました。個々の知識や技能だけで、何とかなるものではない。

訓練の最終として、訓練の振り返りを奈良県防災士会より申し上げました。今回想定した大きな地震などの災害発生時は、行政などの公助は期待できず。自分の生命は自分で守り、避難所の開設は、その地域の住民自らの共助で立ち上げ、工夫して運営を開始する必要があるとまとめられました。

訓練に際しては、多々行き届かない所があり、ご参加頂きました住民の方、ご依頼頂きました上牧町役場様には、ご期待に沿える内容とはならなかったと思います。アンケート結果やご助言、指導頂きました事に関しては、今後の訓練に生かす所存でございます。暖かいお言葉も頂戴する事もできた事は、感謝の念に堪えません。

(報告者:大坂間防災士)

上牧町訓練報告20230702

曽爾村防災訓練「マイ・タイムライン(土砂災害編)」

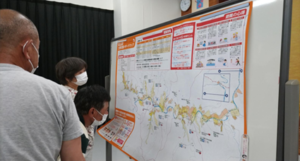

令和5年7月16日(日)曽爾村振興センターにおいて、曽爾村防災訓練が実施され、各大字から約30名の役員の方が参加されました。訓練は2部制で行われ、第1部は避難訓練として、5百余名の住民が近くの集会所等へ避難。第2部は奈良県防災士会から末田防災士が「マイ・タイムライン(土砂災害編)」の講義に伺いました。曽爾村では今年で7度目の訓練となり、継続して実施して頂いています。

今回は住民一人ひとりの安全のために、まず役員にタイムラインを作って頂いて、各地区へ持って帰って頂くことを目標として、簡単に利用出来る「逃げキッド」を使用した土砂災害編としました。曽爾村のハザードマップは広範囲の土砂災害警戒区域があり、参加者は危険個所を再確認して、安全な場所と避難行動を考える機会となりました。

<末田政一防災士>

都祁中学校地震対応練習

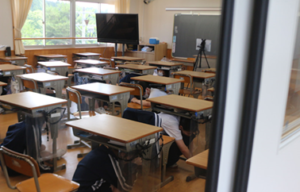

令和5年7月4日(火)、奈良市立都祁中学校において、全校生徒を対象とした防災学習が行われ、地元自主防災会長でもある末田防災士が「地震対応練習」を行いました。ナラ・シェイクアウト(奈良県いっせい地震行動訓練)に合わせて毎年実施しています。

まず、各教室で地震対応の講義の後、放送を用いて3分間全生徒がシェイクアウトを実施しました。その後、安否確認のために体育館へ集合するのですが、通常の避難ルートにある防火扉をあらかじめ閉鎖して通れなくしておいたので、二年生と三年生は別ルートを通って体育館へ向かいました。一年生では学年担当の先生が一緒に移動しない行動を取り、行方不明の報告が出来るかを検証。三年生では担任の先生が避難ルート確認のため先に移動をしたところケガをした想定で寸劇をしてもらい、学年主任が付き添うため生徒だけで体育館へ移動して、状況を報告出来るかの練習を行いました。

その後の講義では命を守ること、シェイクアウトがキチンとされていたのかを確認しました。都祁中学校は避難所になっていて、地震の時は市の配置職員や自主防災役員が来られない時でも避難所が開設されることや、都祁では中学生が頼りにされていることを話しました。通常の避難訓練ではなく「地震対応練習」なので、練習は失敗してもいいし、何度やってもいい。やらされ感のある訓練ではなく、楽しんで続けていくことが大事なので、今回のような演出をしましたが、生徒の皆さんも先生方も楽しみながらもより実践的な練習が出来たと言って頂きました。

<末田政一 防災士>

奈良県防災士会 令和五年度定期総会

令和5年5月28日(日)に令和5年度総会を、橿原神宮会館にて開催しました。

冒頭、末田理事長より、「久しぶりに対面による開催ができた。今後は以前のように懇親会などを通じてコミュニケーションを図っていきたい。」との挨拶がありました。

司会者である古瀬副理事長より、総会議長の指名があり、本年度も総会議長は奥田副理事長に大役を務めていただきました。

議案については予定されていた5つの議案の通りで、末田理事長、八幡領理事(事務統括)、板垣理事(会計)、村山監事より提案がなされ、審議したところ、全て原案通り可決となりました。なお、全ての議案に対して質問、意見、要望はありませんでした。

・総会構成員 正会員139名中、出席43名、委任状提出63名

・開始終了時刻 13時00分から14時00分

<報告者:八幡領防災士>

奈良市都祁公民館講座 キッズつげザー「めざせ防災士」

令和5年6月25日(日)、奈良市都祁公民館において、「キッズつげザー目指せ防災士」が行われ、奈良県防災士会から3名の防災士が講義を行いました。キッズつげザーの防災士講座は一昨年に続いて二回目となり、今回は9名のキッズと保護者3名が参加されました。キッズつげザーは「都祁の子集まれ!」というネーミングの連続講座で、都祁の防災教育の一環で、他には「目指せ消防団」というのもあります。

まず地元の末田防災士が防災士の説明として、過去12年間に都祁で行われた先進的で珍しい訓練の様子を、オリジナルソング「防災キッズ」に乗せたスライドショーにして紹介しました。続いて北村防災士がオリジナル紙芝居「地震編」を行い、お話の中でシェイクアウトの実践やクイズを実施しました。その後は実技練習として荷造りヒモを使ったロープワークと新聞紙でスリッパ作成など盛りだくさんの内容で、1時間半はあっという間に過ぎました。

NHK奈良放送局から取材に来ていたこともあって、みんな真剣に楽しみながら防災体験をしてくれました。都祁は山間部のため人が少ないことと、小学生中学生は昼も夜も都祁にいるので、避難所を開設した時は自分たちも役に立てることに気づいてくれて、アンケートでも全員が「たのしかった、また来たい」と書いてくれました。

<末田政一 防災士>

新着情報

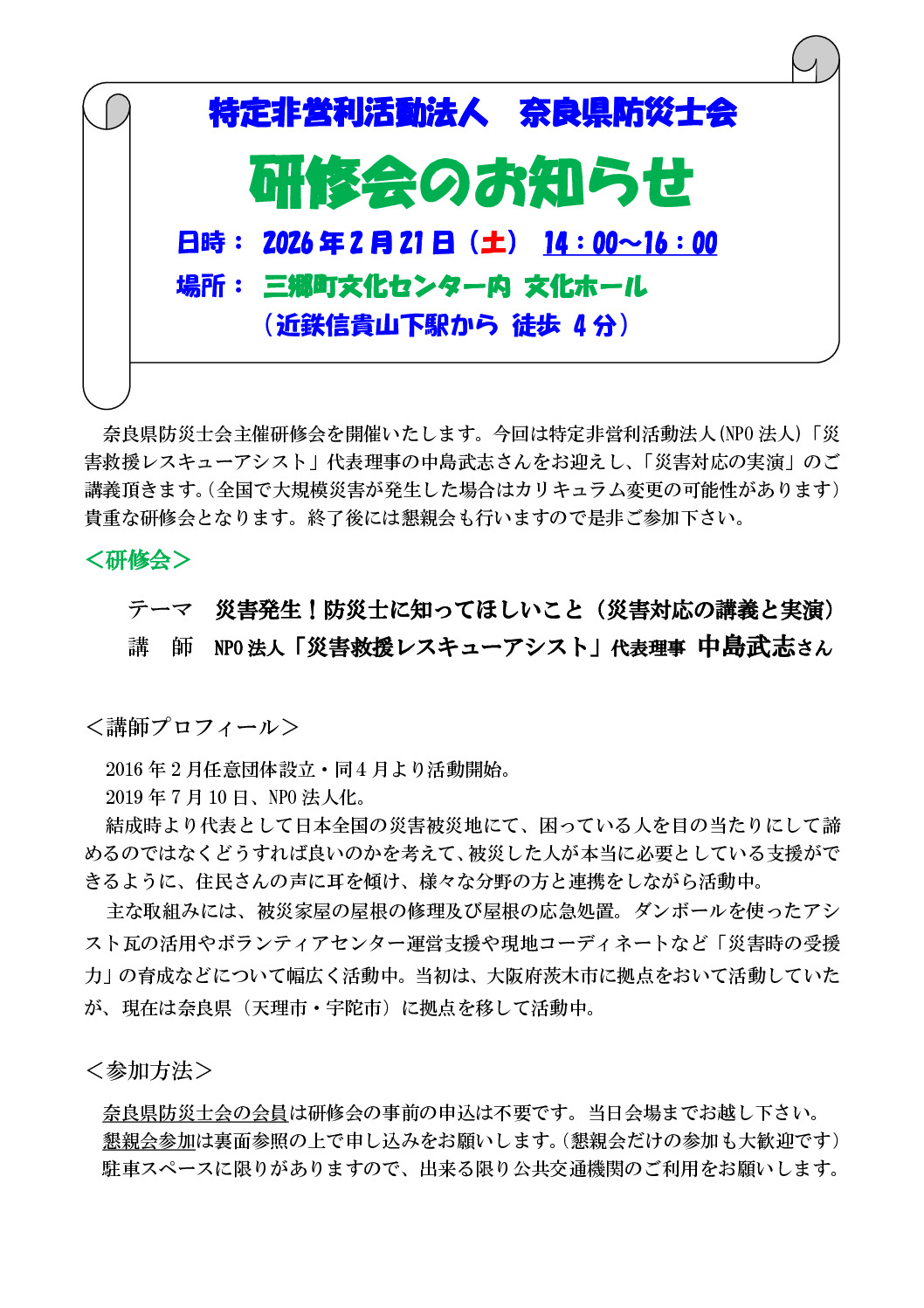

奈良県防災士会研修会2026年2月24日 - 5:41 AM

奈良県防災士会研修会2026年2月24日 - 5:41 AM

奈良市防災リーダー研修2026年2月23日 - 5:35 AM

奈良市防災リーダー研修2026年2月23日 - 5:35 AM

第7回大和川流域水害対策協議会2026年2月11日 - 6:08 PM

第7回大和川流域水害対策協議会2026年2月11日 - 6:08 PM 「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM