木津川上流部減災対策協議会合同幹事会(担当者会議)

木津川上流部大規模水害・土砂災害に関する減災対策協議会 第16回合同幹事会 報告

今般 奈良県防災士会として 題記会議に参席しましたので概要を下記報告致します

・日時 2月1日(木) 14時~16時半

・zoomによるWeb会議

・参加 木津川上流部の京都府、三重県の地方自治体、河川事務所など

奈良県関係、県河川整備課、宇陀市、御杖村、奈良地方気象台、奈良県防災士会(日本防災士会奈良県支部)

防災士会では京都府支部と三重県支部が参加

・議事

・令和5年度の取組について

報告書を提出している各団体から報告があった

奈良県防災士会からは、前もって理事長に作成してもらった報告書に基づいて取り組み状況を説明した

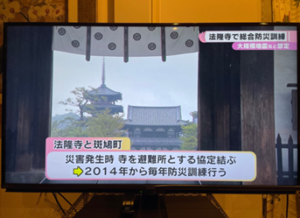

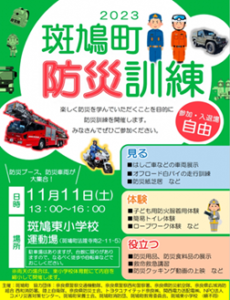

・自主防災会や自治会・行政に対して災害の備えの講演やアドバイスの実施

・メディア出演による防災啓発と広報活動 について

防災士会報告は奈良県だけだったが、京都の田中支部長から水害に対するマイ・タイムラインを実施しているが、どこまで住民の中に届いているか、住民活動に反映されているか見えてこない。施策はないのかとの発言があったが、フォローはされなかった

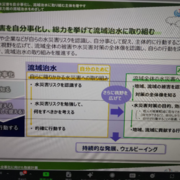

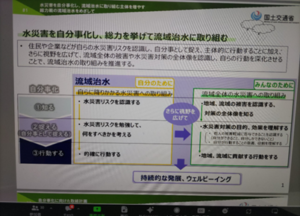

・流域治水プロジェクト2.0について今後進めるとの話の中で、2040年頃には雨量は現在の1.1倍、流量は1.2倍、洪水発生は2倍になると試算されているとの報告。

・河川事務所からの報告で、名張市と宇陀市において水害・土砂災害に関する住民アンケートを実施した。ほとんどの設問に対して、認知度は1割程度と低かった。これからの施策を進める上で、自分事化を如何に進めるかが今後の課題と提起された。

・防災・減災に向けたソフト対策について、意見照会がされた

新年度は ①まるごとまちごとハザードマップ ②マイ・タイムライン作成講座について計画を作成し、流域内への浸透を図りたいとの意見照会があった。

(報告:杵島防災士)