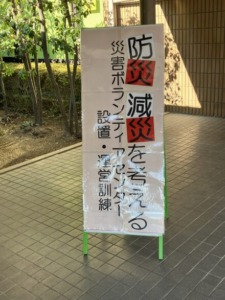

令和7年11月26日(水)~27日(木)の2日間にわたり、『令和7年度 東和合同災害ボランティアセンター設置・運営訓練』が行われました。この訓練は、宇陀市と桜井市の2つの市で同時に災害が発生したときに、両市が連携して災害にあたることができるのかということを確認するために行われたもので、その訓練に奈良県防災士会の12名が参加することになりました。

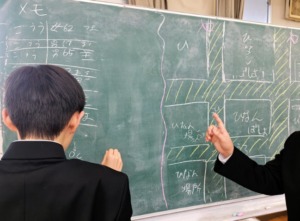

26日は災害ボランティアセンターの設営の作戦会議が行われ、翌27日には宇陀市と桜井市の両市で訓練が行われました。26日と27日の両日とも奈良県防災士会が参加しました。

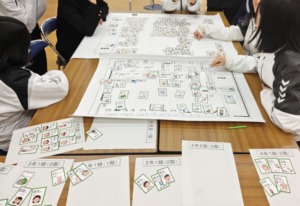

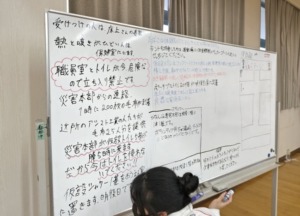

27日の訓練は奈良県防災士会は宇陀市の方に参加いたしました。宇陀市総合体育館で行われ、午前中は実際の被害を想定した訓練が行われ、奈良県防災士会は総務班と災害ボランティア班の2つに分かれて活動をしました。総務班では、突然支援にやってきたNPO団体の要求をボランティアセンターがどう対応するのかという訓練が行われました。

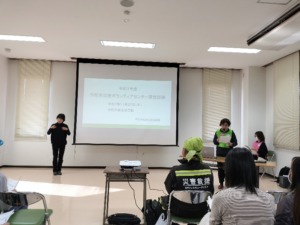

この訓練には我々と関係の深い、災害支援レスキューアシスト代表理事である中島武志氏がアドバイザーとして参加されており、また、参加者に向け講話もされておりました。

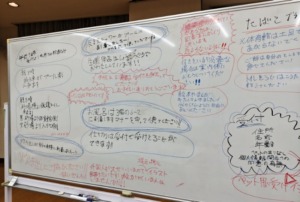

午後には、社協、JVOAD、奈良防災プラットフォーム連絡会やレスキューアシスト中島代表などの方たちと情報共有会議が行われ、今回の訓練で問題としてあがった事項の共有が行われました。

その後、奈良防災プラットフォーム連絡会の団体(奈良県防災士会も含む)は14時に解散となりました。

<報告:湯浅 防災士>