奈良県防災士会研修会

令和7年度の研修会を2月21日土曜日14:00より三郷町文化センター内文化ホールにて開催しました。

今回の研修会は、奈良県との共催開催とし、受講募集対象を当年度の県防災防犯リーダー研修受講者にも広げて案内しました。当日の参加者は129名で用意したホールの座席がほぼ埋まりました。

さて、研修テーマですが、「防災士に知ってほしいこと」についての講義と「ブルーシート展張講習」の実技でした。

それぞれ各60分間16:00まででしたが、あっという間の時間でした。

講師としてお招きした方は、NPO法人災害救援レスキューアシスト代表理事の中島武志さん。

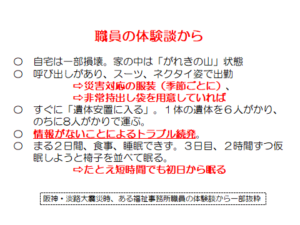

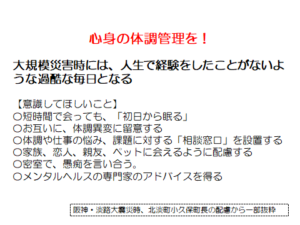

これまでご自身で経験してきた災害にまつわる様々なことを惜しげもなくお伝えいただきました。それでもまだまだ知ってほしいことは他にもあったのではないかと思います。

まずは、防災士に限らず、自然災害が発生すると自身が無事であることを発信する。あるいは家族や大切な人が無事であるかを確認するといったことが重要ですが、どのような手段で連絡するのか。

避難生活を強いられる場合であっても、外部の情報収集は生活、命にかかわること。連絡することに有効な手段、必要な物品として衛星通信スターリンクやポータブル電源とソーラー発電パネルの紹介をいただきました。

平静でない避難者など人々をまとめるには、暗がりの中で照明など光源を持つことやハンドマイクで大きな声で伝えることが重要なこと。指定外避難所を行政からの支援を受けられる避難所へするには。

さらには、自宅や自宅外のものが被災した場合の支援を受ける、再建を援助してもらうといった行政支援制度、そういった制度を受ける際の注意事項などを教えていただきました。

防災士として災害ボランティア等で被災地で活動するときに、様々な依頼の中には高度な内容も含まれるでしょう。自分には難しいと無下に断ることをせず、依頼者のお困りごと解決のために相談に乗ってほしいということ。悩みが少しでも減ることは、ボロボロになった心を修復し明るくなれることになる。過去、被災地では、必ずといっていいほど自死自殺者が発生する。夢も希望もなくなってしまった方々の話を聞き、小さな支援で命が守れることを知ってほしい。

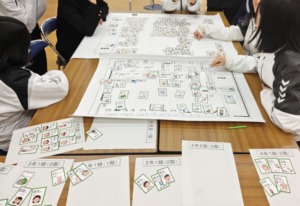

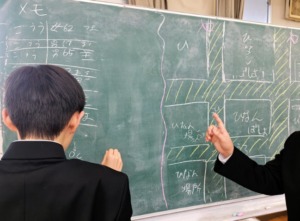

こういった講演の後、日本家屋の屋根瓦模型を使って、瓦屋根の構造やブルーシート展張方法、材料や道具、作業の危険性や安全な作業方法、アシスト瓦の作成方法、ブルーシートは屋根上以外でも雨漏り対策に活用できることを実技で学びました。

作業中の親綱と命綱を結ぶプルージックノットは参加者全員ではありませんが実際に手を動かして学びました。

今回学んだ内容は、いつか必ず役に立つ内容であると思います。いざという時は自身が冷静に対処できるよう備えておきたいと思いました。

また、どうしても危険を伴う作業をすることになった場合に、安全対策が確実かどうかを判断できるスキルの一助になったと思います。

以上

<報告書:八幡領防災士>