新潟県支部からの災害支援報告

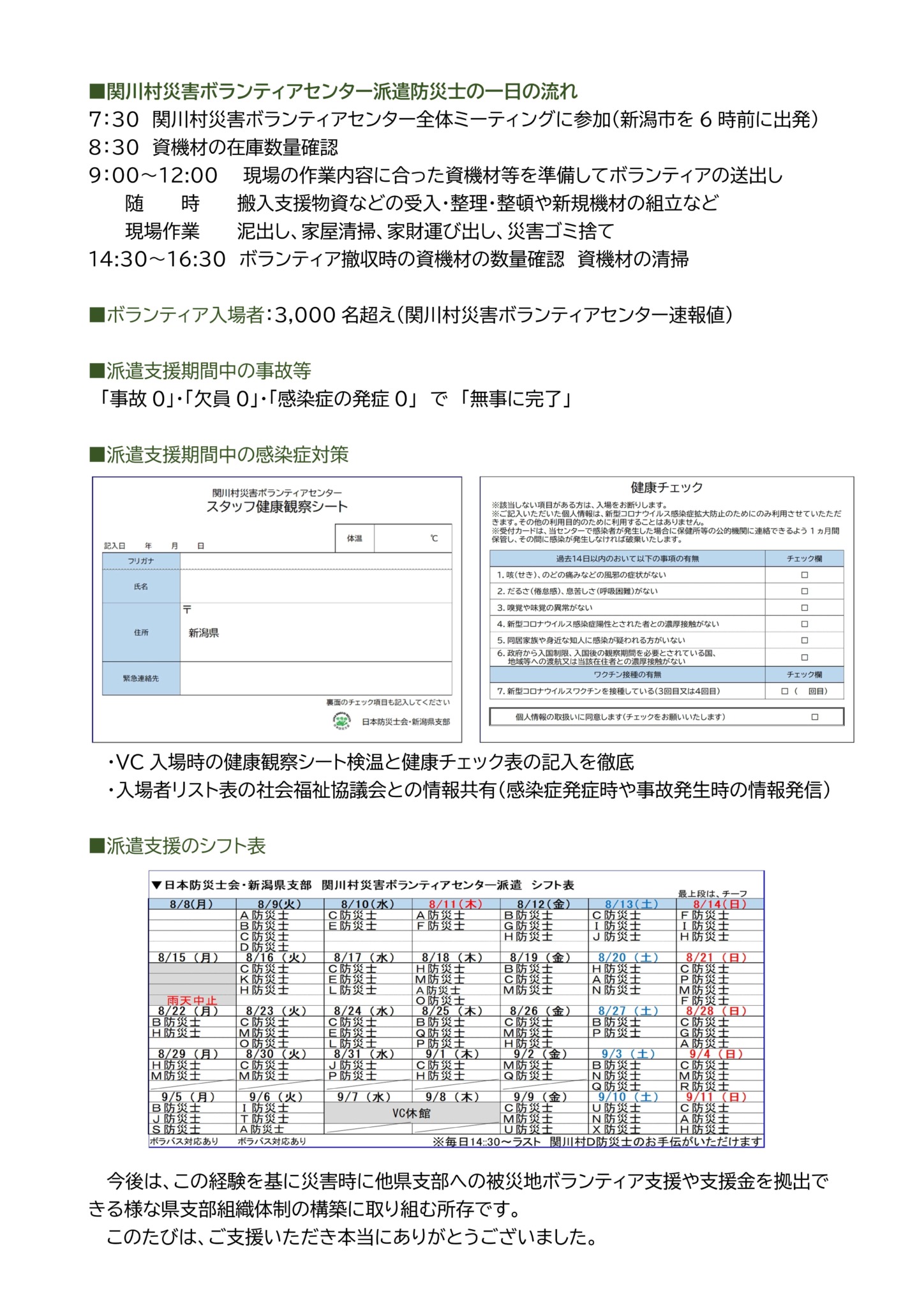

日本防災士会新潟県支部事務局長 成川さんから、関川村災害ボランティアセンターに支部員述べ98人を派遣したことに対し「関川村長から感謝状を授与されました。」との報告を頂きました。

日本防災士会新潟県支部事務局長 成川さんから、関川村災害ボランティアセンターに支部員述べ98人を派遣したことに対し「関川村長から感謝状を授与されました。」との報告を頂きました。

日本防災士会新潟県支部事務局長 成川さんから、関川村災害ボランティアセンターに支部員述べ98人を派遣したことに対し「関川村長から感謝状を授与されました。」との報告を頂きました。

日本防災士会新潟県支部事務局長 成川さんから、関川村災害ボランティアセンターに支部員述べ98人を派遣したことに対し「関川村長から感謝状を授与されました。」との報告を頂きました。

令和4年10月1日(土)、平群町総合文化センターにおいて「くらしに活かす防災講座 第4回」が行われました。テーマは「災害ボランティアについて」で、受講生8名が参加し、平群町社会福祉協議会から3名、奈良県防災士会から4名、平群町防災士ネットワークから4名がそれぞれ参加しました。

前半は平群町社会福祉協議会の本多主任と岩上係長より「災害ボランティア活動について〜わたしたちに何ができるのか考える」をご講演頂きました。令和4年8月豪雨で被災された新潟県村上市の方々や、災害ボランティアとして駆け付けた地元高校生などへのインタビューが紹介され、被災者が元の生活に戻るためには多くの人たちの助け(ボランティア)が必要であることが説かれました。後半は山﨑防災士がご自身やご家族の体験談から「災害は忘れなくてもやってくる」こと、「共助」は大切だけど、初対面の人を助けるのは難しいので、日頃からの「助けて」と言える関係作りや「助けてもらえる」仕組み作りが重要とのお話をいただきました。受講生からは「話がよく実感できて、人ごととは思わなかった。」「町内で災害が起こればボランティアに参加したい。」「自主防災活動での要配慮者の実態調査を行ったばかりで、個別家庭訪問で面談出来た事で少しでも面識が出来て良かった。」などの感想が寄せられました。

(報告:小山防災士)

221001 平群町防災講座(第4回)_活動報告書令和4年9月17日(土)生駒郡三郷町の社会福祉センターにおいて社会福祉協議会主催「災害ボランティア養成連続講座」の第4回目として「ボランティアセンター立ち上げ訓練」が実施されました。社協職員によるボラセン立ち上げ訓練ということで県社協の協力も入り、三郷町以外から大和郡山市、安堵町、平群町、大和高田市からも社協職員数名の参加があり、当講座の受講生および奈良県防災士会講師陣が「災害ボランティア」役を担当し、三郷町総務課職員の視察も含め30名を超える人数での訓練となりました。訓練は台風により大和川や支流の関谷川、実盛川でバックウォーター現象による越水、氾濫があり1名が行方不明、立野南地区で床上、床下浸水が多数発生。また信貴川の水位上昇により勢野東地区でも内水氾濫が発生している。三郷町災害対策本部と社会福祉協議会が協議を行い福祉センターに災害ボランティアセンターを設置することが決まった、という設定で訓練がスタートされました。受け付けでの新型コロナ感染防止対策はもちろん、オリエンテーション、マッチング、資機材、送り出し、衛生救護などの班が設けられ社協職員が手分けし配置について災害ボランティア役の受講生を誘導案内しボランティアセンターとしての運用を学びつつ実際の現場のように真剣に取り組んでいました。ニーズ班も設けられ数名の被災者役からボランティアに来て欲しいという要望に綿密な情報の聞き取りをしながら対応していました。訓練は1時間ほどで終了し振り返りタイムではそれぞれの班を担当した社協職員から感想が述べられました。

・受け付け班:1列で長く並んでいたので机をもっと用意すればよかった。

・オリエンテーション班:説明が大変なのでビデオを用意し5分ほど見てもらうのもアリかなと感じた。

・マッチング班:イレギュラーも想定されるので細かいこともしっかり伝えたい。また食事や着替えなどボランティアへの対応についても社協HPで事前情報を発信しておくと良いと感じた。

・報告班:ボランティアのグループリーダーの受け付けに時間が掛かったり、団体の方の誘導があったり、戻られて疲れたボランティアの方々への配慮が必要だったりと想定を超えることがあった。

・資機材班:ボランティアの声を反映していくことが大事だと感じた。

・送り出し班:重たいものを軽トラなど車両で搬送とか現場への道案内も必要と感じた。

・ニーズ班:被災者へのねぎらい、気遣いの声掛けが大事だと感じた。

・ボランティア役:災害ボランティアの経験がないのでボランティアセンターの様子が知れて参加した意義があった。

ボランティアセンターの運営で大事なことは迅速な対応や1日を上手く運営することだけでなく被災地の復興を思い描きながら取り組むことも大事なことです。

三郷町社協事務局長からは、訓練中に靴の履き替える場所と送り出しの動線が違うことへの言及があったことに対し、畳がある福祉センターがボランティアセンターに不向きということが判ったので今後隣接する文化ホールをメインのボランティアセンターとする計画に変更して計画を立て直したい。といった具体的な進展を含む発言もあり、参加者全員にとって非常に有意義な体験となる訓練として終えることが出来たと思います。ボランティアセンターの運営で大事なことは迅速な対応や1日を上手く運営することだけでなく被災地の復興を思い描きながら取り組むことも大事なことです。

最後に当講座のメイン講師の奈良県防災士会副理事長の植村防災士より受講生にむけて「皆さん災害ボランティアに登録してくださいね!」と一言をいただき、令和4年度の「災害ボランティア養成連続講座」は幕を閉じました。。 (報告:北村防災士)

災害復興支援金のカンパにご協力頂きありがとうございます。

現在58,000円のご入金を頂いています。

奈良県防災士会から142,000円を加算して、新潟県支部へ20万円を送りました。

新潟県支部の災害ボランティアセンター支援は一旦終了されたということで、感謝の言葉を頂きました。

改めて御礼申し上げます。

令和4年9月3日、三郷町社会福祉センターにて三郷町社会福祉協議会主催防災連続講座の第3回目「災害ボランティアとは?」が実施され、町内防災士や自主防災役員、役場職員など18名が受講しました。前半は、三郷町在住の北村防災士より熊本地震や西日本豪雨災害などの被災地での災害ボランティアの体験と活動の実態などが多くのスライドを用いて解説されました。後半の講演では県防災士会相談役の植村防災士による、ボランティアセンターの開設と運用の仕組み、行政や地域の諸団体、住民との関わりのあり方などが詳しく解説され、受講者は皆とても真剣に聞き入っていました。受講者の中で災害ボランティアの経験のある方は18名中3名と少なく、支援する側としてだけでなく三郷町で災害が起きた場合の受け入れ側の対応についても学ぶ大変有意義な機会になったと思います。当該講座は三郷町の社会福祉協議会が主催する連続講座として令和3年度より実施されており、少しでも多くの地元の方々に学んでいただきたい内容となっています。次回第4回では連続講座の締めくくりとしてボランティアセンター開設訓練が行われる予定です。災害が起きないことが一番望ましいことですが、いざ災害が起きたときに行政でも民間でも多くの人材が手を取り合って助け合うことが出来る三郷町になれるよう今後も頑張りたいと思います。 (報告:北村防災士)

本年8月3日の大雨により、各地に甚大な被害をもたらしました。被害を受けられた方々に心からお見舞いを申し上げます。

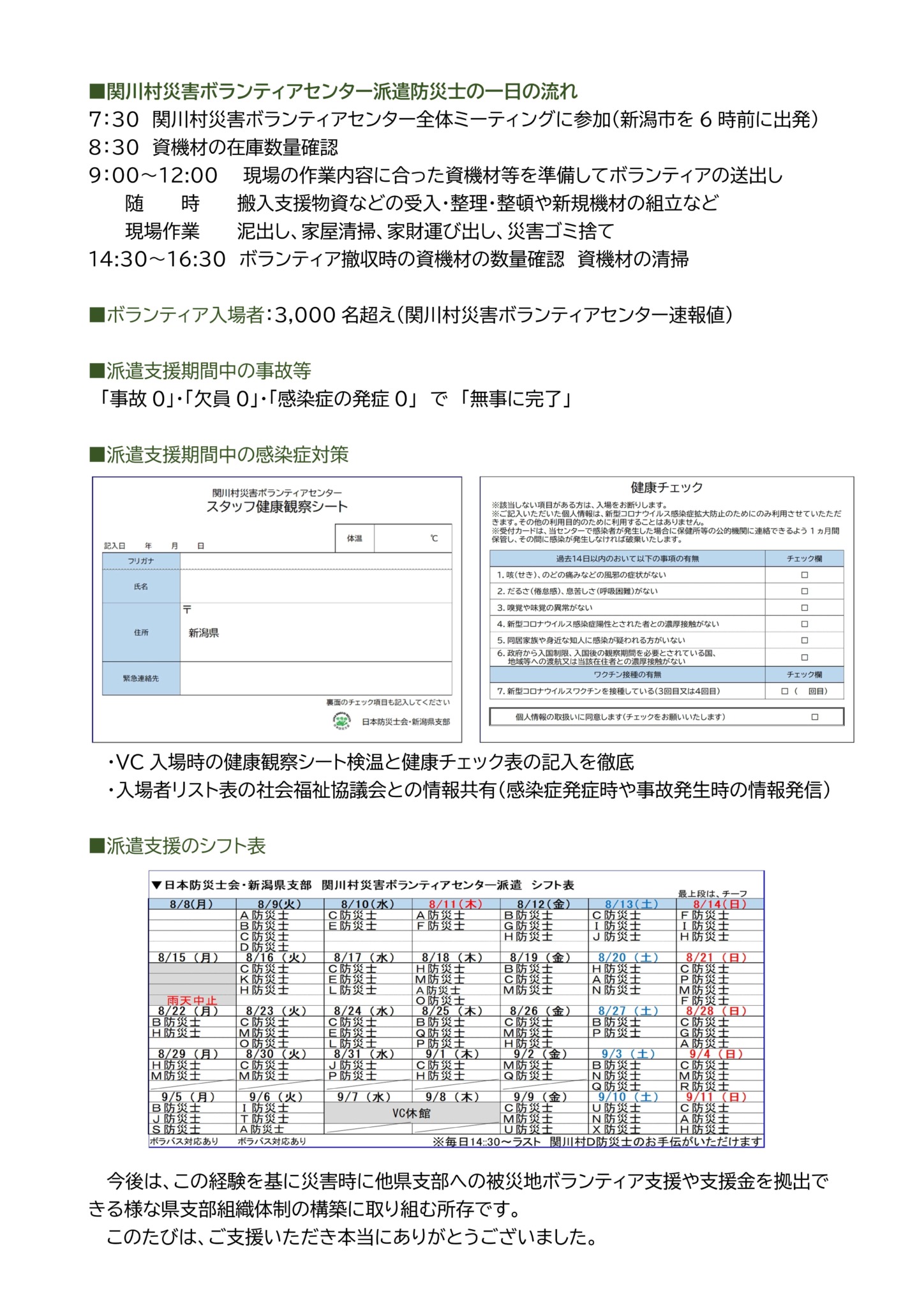

災害復興支援のページでご案内させて頂きましたが、日本防災士会新潟県支部は、連日、関川村災害ボランティアセンターの運営支援をされています。本来ならばお手伝いに駆けつけたいところではありますが、新型コロナウイルス感染拡大の折で、県外からのボランティアは難しい状況です。

したがって、奈良県防災士会から新潟県支部に支援金を送りたいと思います。つきましては、会員の皆様のご協力を要請いたします。寄付・カンパをお願いします。当然、金額は問いません。被災地で頑張る日本防災士会新潟県支部へのご支援をお願いします。

記

ゆうちょ銀行

記号14580 番号 26873491

名義:日本防災士会奈良県支部

読み:ニホンボウサイシカイナラケンシブ

他の金融機関からの場合

ゆうちょ銀行 四五八店(ヨンゴハチ)

普通 2687349

名義:日本防災士会奈良県支部

読み:ニホンボウサイシカイナラケンシブ

※この口座は災害支援専用の口座です。必ず、上記記載の口座へお願いします。

以上

令和4年7月23日(土)葛城市民体育館において、子ども防災フェスタ「今こそ防災!!」が開催されました。主催は葛城青年会議所で、葛城地区(大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、広陵町)在住の小学3年生から6年生約50人が参加しました。

会場には奈良県防災士会と葛城市防災士会による「ブロック塀倒壊体験」「防災紙芝居」「身近なものを使った防災グッズ作り」、葛城青年会議所による「防災すごろく」「ドローンプログラミング」、葛城消防署による「被災時の負傷者に対する対応」の6種類の体験ブースが設置されており、体験すればスタンプがもらえるスタンプラリーの形式です。子どもたちは5〜6人ずつグループに分かれて、サポート役の高校生ボランティアと青年会議所スタッフとともに、どのブースから回るか相談したり、体験で協力しあったりと、とても楽しそうにいきいきと取り組んでいました。

体験の締めくくりとして、植村副理事長から動画による「防災クイズ」が出題され、子どもたちは元気に手を挙げて答えていました。6ブースを完全制覇した子どもたちには記念品が用意されており、子どもたちは全員が大きな紙袋を抱えて楽しそうに帰って行きました。

奈良県防災士会からは10人、葛城市防災士会からは7人が参加し、午前午後を通しての長丁場の活動となりましたが、子どもたちの満足そうな様子に疲れも吹き飛ぶようでした。当日は曇天で風も爽やかに吹き渡り、夏休みの子ども向けイベントとしては恵まれた天候となりました。(報告:小山防災士)