令和7年8月15日(金)、16日(土)の2日間、個別活動として石川県七尾市および珠洲市上戸町へ被災地支援活動に入りました。連日酷暑が続き志願者も少ない状況で、珠洲市の活動は個人的な依頼への対応であったため、奈良県防災士会防災士として1名で現地入りしました。

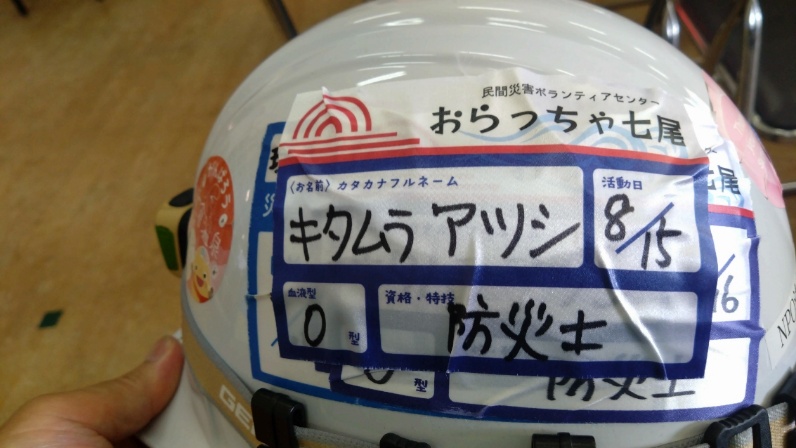

1日目:15日未明に七尾市入りし、民間ボランティアセンター「おらっちゃ七尾」のボランティア集合場所に指定された駐車場に到着。午前8時ごろから全国から集まった他のボランティアの方と共に送迎バスに乗り、旧石崎保育園の「おらっちゃ七尾」へ。オリエンテーション、マッチングを終え、災害廃棄物集積場の仕分け作業担当のメンバーとして現地へ向かいました。

被災家屋から集められた災害廃棄物を集め、軽トラで分別品目別に積み替え、市営のリサイクルセンターまで何度も軽トラでピストン運転して運ぶという作業と同時に、当日倉庫に搬入されてくる災害廃棄物を仕分けしながら荷下ろしするという作業を、一日延々と行いました。倉庫内は湿度と気温が異様に高く、空調服を着ていても汗だくになりながらの作業でした。

この日の活動を終え、17時頃に「おらっちゃ七尾」を発ち、珠洲市の上砥町にあるカフェ&サロンANARCHY(アナーキー)へ向かいました。この日はこちらで一泊させていただきました。

2日目:今回、個人依頼を受けたANARCHYさんにて、簡単な工務的な作業と店舗のバックヤードの倉庫の整理作業などを行いました。こちらはオーナーさんの人脈でこれまで多くのボランティアの支援を受けながら、被災地の地元として高齢者や仮設住宅への支援物資の配給、炊き出し、また、無料のお茶会で住民さんが集まって交流できる場所の提供などを行っておられ、今回もその活動と店舗の支援としてご協力させていただきました。

こちらも倉庫の整理作業が一番きつく、支援物資や石油ストーブ、発電機などを2階のロフトへ運び上げるという作業を汗だくになりながら行いました。

宿泊や食事、シャワーなどは利用させて頂けたので、作業の合間や、閉店後は色々とお話もさせていただきました。

8月6日からの豪雨では上戸町も浸水被害があったようですが、昨年9月の豪雨災害に比べると大したことなく感じたこと、ちょうど前日にキリコ祭りで盛り上がって奇跡的に豪雨の影響を受けずに祭りを行えたことなど、色々と近況も聞かせていただきました。

また、食材買い出しに同行した際は、道の駅すずなりや周辺のスーパー、ホームセンターなど凄い数の車と人で賑わっており、震災以降これほど人が多いところを見るのはお盆の帰省の時期だとしてもはじめてだとオーナーさんもおっしゃってました。

能登の復興は時間が掛かってはいるものの、被災地は少しづつでも元気をとりもどしていると実感できた今回の支援活動でした。

<報告:北村防災士>