奈良県防災士会 令和五年度定期総会

令和5年5月28日(日)に令和5年度総会を、橿原神宮会館にて開催しました。

冒頭、末田理事長より、「久しぶりに対面による開催ができた。今後は以前のように懇親会などを通じてコミュニケーションを図っていきたい。」との挨拶がありました。

司会者である古瀬副理事長より、総会議長の指名があり、本年度も総会議長は奥田副理事長に大役を務めていただきました。

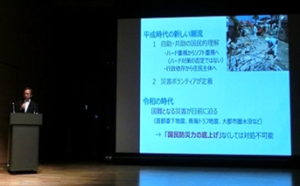

議案については予定されていた5つの議案の通りで、末田理事長、八幡領理事(事務統括)、板垣理事(会計)、村山監事より提案がなされ、審議したところ、全て原案通り可決となりました。なお、全ての議案に対して質問、意見、要望はありませんでした。

・総会構成員 正会員139名中、出席43名、委任状提出63名

・開始終了時刻 13時00分から14時00分

<報告者:八幡領防災士>