県防災総合訓練

令和元年8月31日朝9時から、桜井市芝運動公園で奈良県防災総合訓練が行われました。今年度は、豪雨により大規模の災害が生じたとの想定で、協力団体・企業63団体、行政機関27団体の参加で行われました。

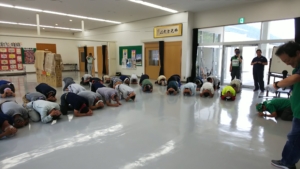

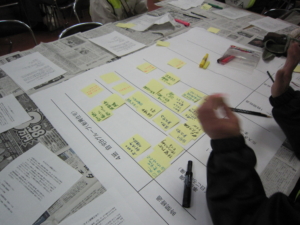

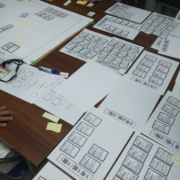

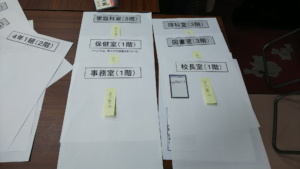

奈良県防災士会は、避難所運営訓練(会場:総合体育館)を担当し、織田小学校区自治会・自主防災会と地域の方々とともに避難所の運営訓練を行いました。今回の訓練は、避難所運営・開設訓練ゲーム(通称:HUG)を図上ではなく、実際に人が演じる形(通称:人間HUG)で行い、参加者の方には避難所の雰囲気の体験と、実際に起こり得る問題などを知って頂きました。また、訓練では桜井市朝倉台自主防災会のご協力を頂き、私たちと一緒に訓練を進めました。

織田小学校区の役員さんには、事前研修を3回行ってもらいましたので、当日は、スムーズに進行することができました。課題としては、情報の共有などの問題点も浮き彫りにされてきました。 (報告:板垣防災士)