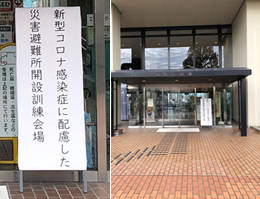

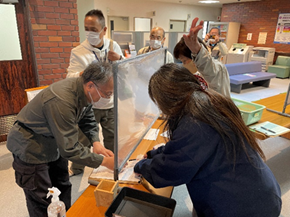

令和4年3月3日(木)、奈良市立都祁中学校において1年生2年生全員を対象とした防災学習が行われ、都祁地区自主防災会長でもある末田防災士が「ひとりHUG」を行いました。都祁中学校では防災学習の一環として毎年HUG(避難所運営ゲーム)を実施してきましたが、コロナ禍でHUGが難しい中で新しい試みとして、密にならない「ひとりHUG」を考案しました。HUGは静岡県の著作物なので、新方式の使用許諾を得た上での実施です。

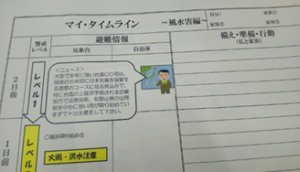

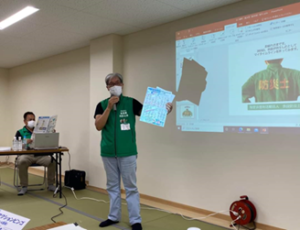

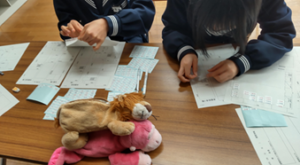

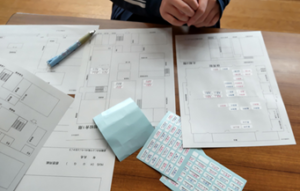

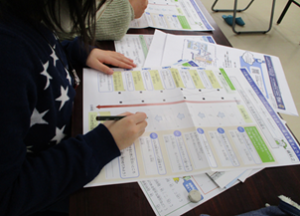

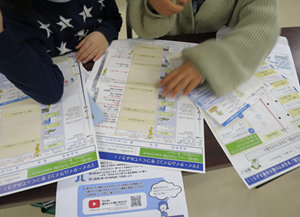

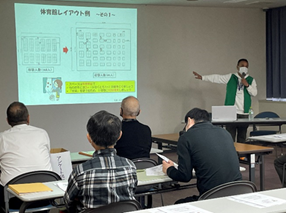

通常のHUGは、避難者に見立てたカードをグループ単位で模造紙サイズの学校平面図に並べていきますが、このやり方だとカードを共有したり顔を突き合わせたりして、どうしても密になってしまうためコロナ禍では実施困難な状況でした。そこでひとりHUGでは、A4サイズの平面図にタックラベルを貼っていく方式を採用、掲示板も個々に作成します。個人単位なのでカードの読み手は学校の先生にお願いして、カードは実物投影機で映しました。タックラベルは小さくて剥がせるシールを利用して、体育館・校舎・校庭のA4平面図に貼ったり書き入れたりしてもらいました。

学校での防災教育なので、1・2限目、3・4限目、5・6限目と3クラスに分けて3回実施しました。昨年度はコロナ禍で中止になったため、唯一HUG経験者の3年生は卒業間近で今回は出来なかったので、受講の生徒はみんなHUG未経験でしたが、さすが中学生は飲み込みが早く、短い説明でも直ぐ順応して楽しみながら進めてくれました。

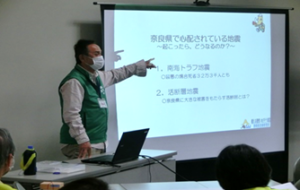

カードの内容や進行、意見交換は通常のままで、平面図だけ都祁中学校のをシールのサイズを合わせて作成しました。都祁地区では指定避難所ごとに避難所運営マニュアルを作成していて、都祁中学校のマニュアルには使用する教室や立入禁止場所等の記載もあるのですが、ひとりHUGではあえてそれを伝えず生徒たちには自由に貼ってもらいました。学校のことをよく知っている生徒たちなので、我々が思いも寄らない発見もあったので、次回の避難所運営マニュアルに反映していきたいと思っています。

以下に感想文を少しだけ紹介します。

・コロナにも気を配りながら考えて貼っていくのが楽しかった。

・学校が避難所になるということを考えたことがなかったが、そうなったら手伝いたいと思った。

・掲示板とかに現状を書いておくと良いと思った。

・やってみてわからないことがあったのは普段の防災意識の低さかなと思ったので、今後は防災や避難について関心を深めたい。

・もし自分が避難所に行く立場になったら、運営している人に感謝するべきだと思いました。

・避難所は避難するだけなのでそんなに難しくないと思っていたが、いざやってみると大変だなと思いました。

・学校は広いけど個室はあまり多くないと思いました。

・焦っていたらいつまでも問題に向き合えないと気付きました。

・避難所はみんな適当に寝ていると思っていたけど、ちゃんと考えられていた。

・こんなことが実際に起こったら怖いと思いました。

・学校は安全な場所だと思っていたが違っていたことに気付いた。

ひとりHUGの課題として、中学生は問題なく対応してくれていましたが、避難者シールを貼るのも掲示板を書くのもひとりなので、イベントが発生する度に時間に追われてしまうことと、タックシールの印字が非常に小さく、高齢者が行う際には虫メガネ持参が必須になることです。それ以外は思った以上にいい感じで進行出来ました。コロナ禍でHUGをやりたくても出来ない方は多いので、この新方式は今後の選択肢のひとつになると思いますが、ひとりHUGを実施される際には使用許諾申請の提出や様々な制約がありますのでご注意下さい。

<末田政一 防災士>