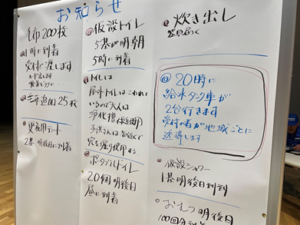

10月6日(日)及び10月20日(日)の訓練は、定員に達しましたので、お手伝いの募集は終了します。沢山のご協力ありがとうございました.

なお、10月20日(日)奈良県総合防災訓練は一般見学可能です。

この機会に是非とも会場にお運び下さい。

詳細につきましては奈良市の下記ホームページをご覧下さい。

https://www.city.nara.lg.jp/site/bousai-saigai/159729.html

現地に駐車場はありません。見学の方は駐車場とシャトルバスを確認いただいて自己判断でお願いします。

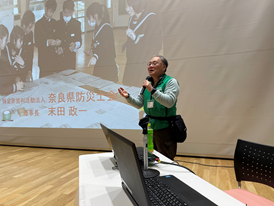

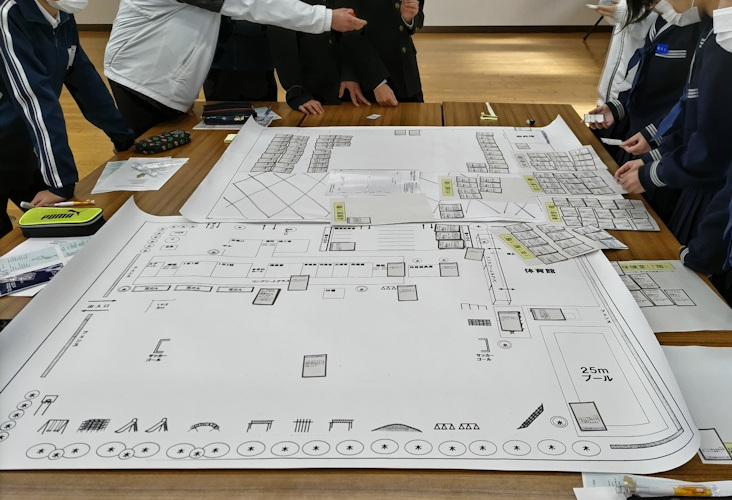

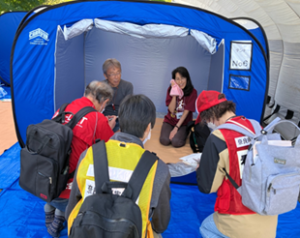

①避難所開設の事前研修(奈良県防災総合訓練の事前訓練)

日時:10月6日(日)13:00~15:00

場所:旧六郷小学校 (奈良市都祁)

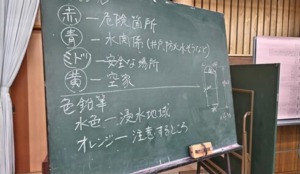

内容:リアル避難所開設訓練

募集数:20名→25名→28名→募集終了

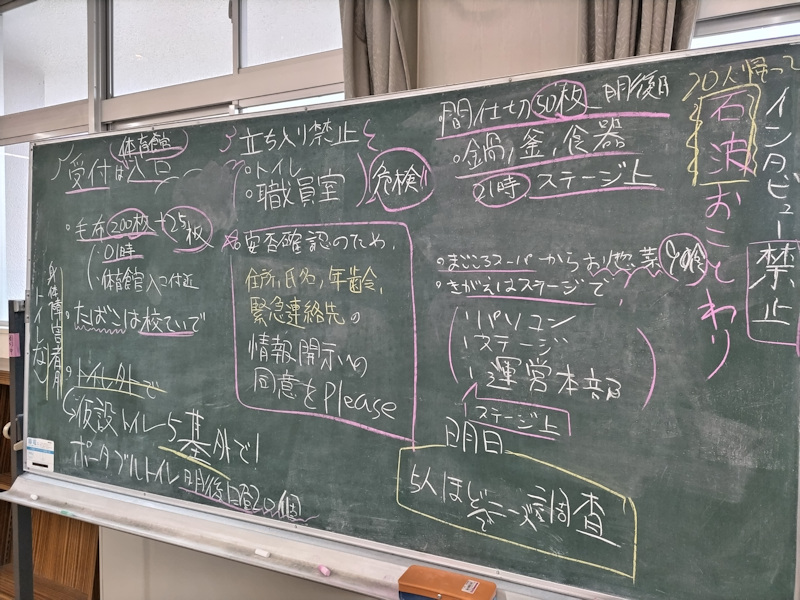

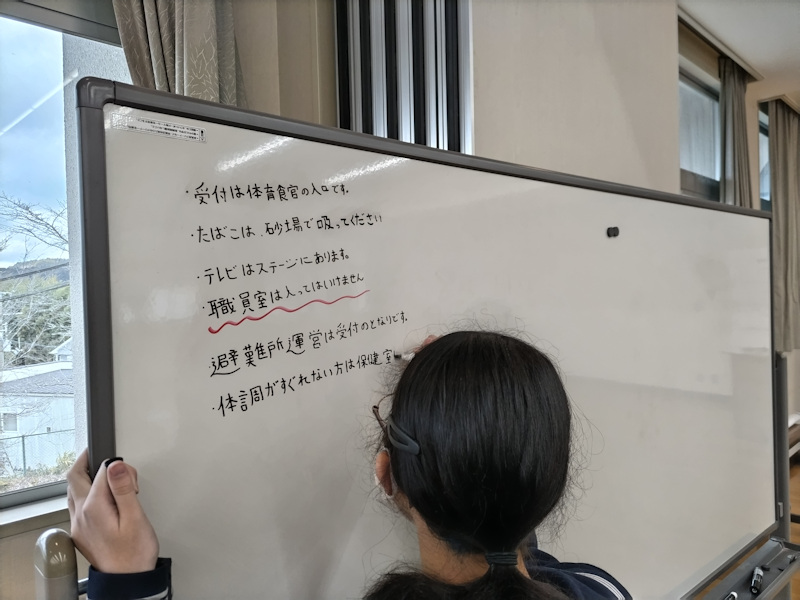

②奈良県防災総合訓練(避難所開設・運営訓練)

日時:10月20日(日)9:00~11:30

場所:都祁生涯スポーツセンター(駐車場は都祁行政センターで一緒にシャトルバスで会場に行きます)

内容:避難所開設訓練、医療アセスメント訓練

募集数:20名→30名→43名→募集終了

協力参加いただける方は、奈良県防災士会メール「mail@bousainara.com」まで、「住所、氏名、年齢、メールアドレス(FAX番号)、携帯番号、参加希望イベント名」を記載して各訓練の2週間前までにお申し込み下さい。

メールができない方のみFAX「050-3488-8178」でも申込みできます。

★携帯メールご使用の方は返信がとどかないことがありますので、必ず「mail@bousainara.com」が受信できる設定(アドレス許可)をお願いします。