タグ アーカイブ: 避難所

奈良教育大学HUG研修会

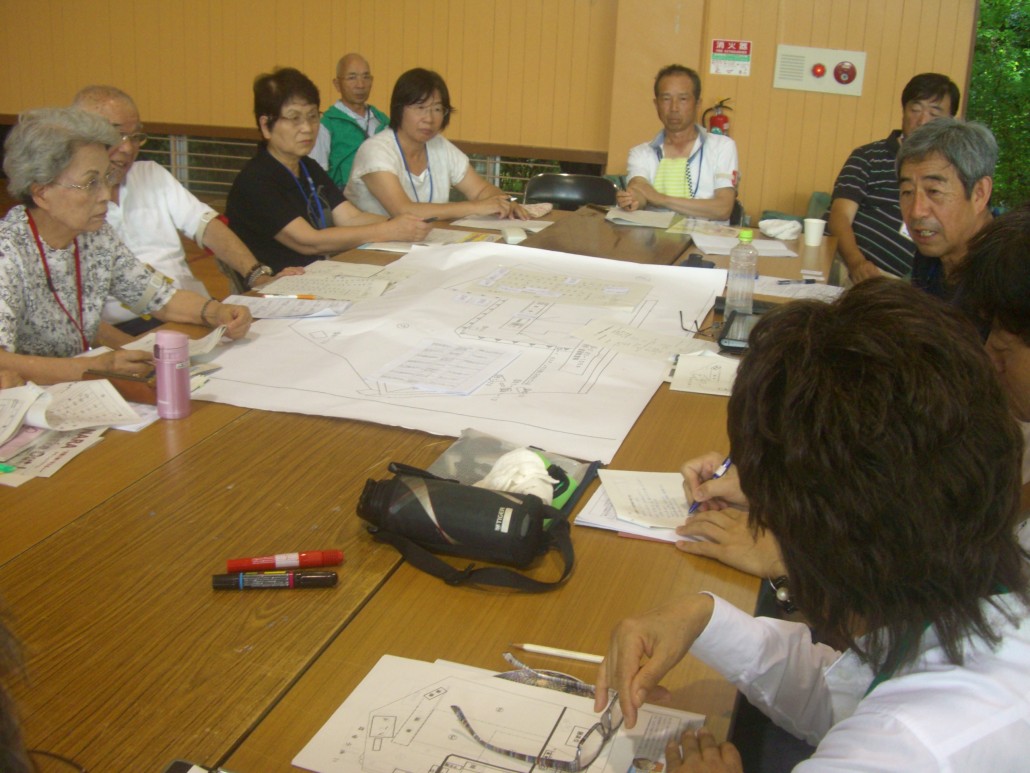

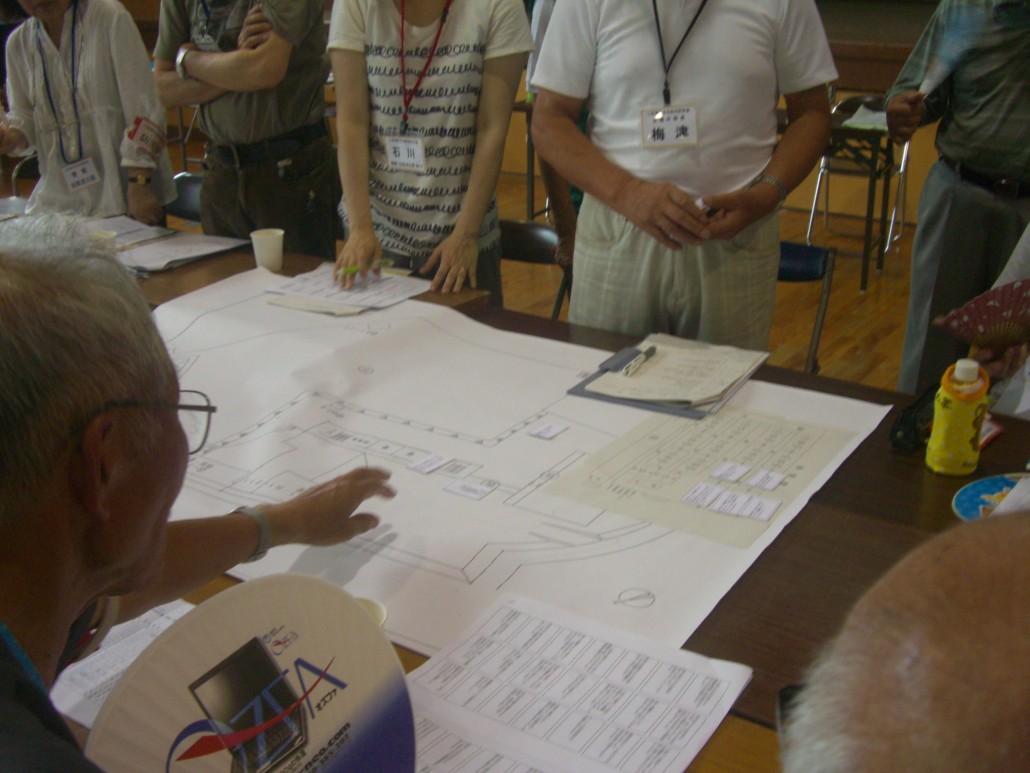

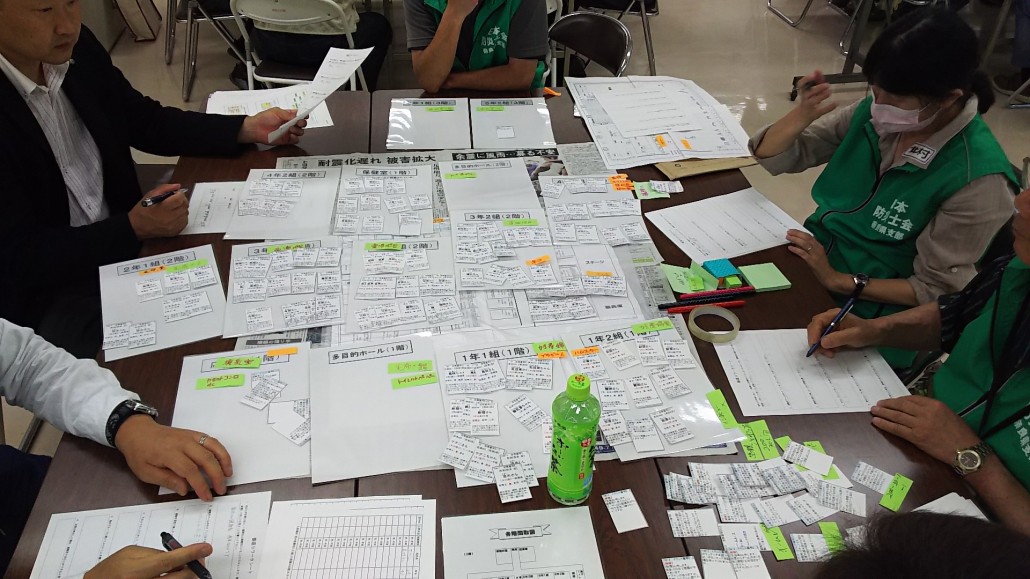

平成28年10月22日(土)、奈良教育大学において、避難所運営研修会がおこなわれ、地域の幼稚園、小中学校の先生、保護者、学生約50名が参加しました。奈良教育大 古田壮宏 準教授の講演の後、植村理事長のプレゼンで8テーブルのHUGがおこなわれ、杉村正春、修田智道、杵島良仁、中嶋一樹、吉井靖雄、西嶋健一、山崎文雄、村山央 各防災士が参加しました。

前日(21日)には、鳥取県で未知の断層が動き、震度6弱の地震で、奈良でも震度3を体験したこともあり、皆さん熱心に取り組まれました。ゲームの後、各テーブルごとにペット連れの人は○○した、などテーマごとの中学生によるしっかりした発表がありました。 <村山 央 防災士>

ブロック別研修会(奈良市・北和・中和南和)

平成28年6月19日(日)、奈良県防災士会の定例研修会として「ブロック別研修会」が行われ、延べ100名の防災士が参加しました。

午前中に大和郡山市民交流館で北和ブロック研修会31名、午後から奈良市南部公民館で奈良市ブロック研修会33名、夜に葛城市中央公民館で中和南和ブロック研修会36名の大盛況でした。

研修内容は要配慮者向けHUG(避難所運営ゲーム)で、普段行っているHUGを高度化し、健常者がすでに体育館に避難されている状態から始まります。次々と訪れる妊婦さんに対応はおおわらわ。HUGを何度も経験している防災士にとっても為になる内容でした。

その他、先日奈良県防災士会より熊本地震の支援活動に参加した際の写真をスライドショーにして、解説付きで皆さんに見て頂きました。

奈良県防災士会も会員数が増えて、一堂に会する会場の確保が難しくなっていますので、今後益々ブロック別の活動が大切になってくると思います。

<末田政一 防災士>

奈良婦人会館「女性の地域防災人材育成講座」

平成28年6月2日(木)奈良市農業振興会館において、女性の地域防災力向上講座が開講されました。

この講座は地域防災に関する基礎知識を多角的に学び、実技研修会においては避難所運営等を含む災害発生時の具体的な対応方法を学ぶことにより、災害発生時にはリーダー的に活動できる女性人材を育成する目的で、28年6月から29年3月まで、奈良県防災士会の防災士が講師を務め、隔週の木曜日に計20回行われます。

初日は開講式と防災講演で、1時間目は植村理事長の挨拶、年間スケジュールの説明、今後の活動のためのグループ分け、熊本支援活動のスライドショーを、2時間目は末田防災士が「災害に関する基本的な考え方」の講演を行いました。

長丁場の講座になりますが、参加者みなさんがそれぞれの思いで熱心に取り組まれていました。

当講座の定員に若干の余裕があります。詳しくは奈良婦人会館のページに案内されていますので、興味のある方は是非ご参加下さい。一緒に楽しみながら勉強していきましょう。

<末田政一防災士>

熊本地震災害支援報告(県災害ボランティア)

奈良県社会福祉協議会主催の災害ボランティア熊本地震災害支援に参加された漆戸防災士の報告です。

題名: 熊本災害ボランティア報告 (報告者:漆戸章夫)

期間: 2016年5月18日~21日(内現地稼働19-20日の2日間)

主催: 奈良県社会福祉協議会(以降、『県社協』と略)

参加: 一般募集20名(内防災士2名)、県社協・県担当者4名

場所: 熊本県阿蘇郡西原村(人口7,070人 ※平成28年3月1日現在)

天候: 概ね晴れ、気温20-28度程度

<現地概況>

熊本県熊本地方を震央とした4月14日の前震(マグニチュード6.5、最大震度7)、同月16日未明の本震(マグニチュード7.3、最大震度7)および後に続く余震により、熊本県、大分県の一部などで甚大な被害が発生した。熊本県では、死者数69人(関連死20人含む)、住家被害90,592棟、各地でライフライン断絶、土砂崩壊などが確認された。地震発生後1か月以上が経過した今、ライフラインは概ね復旧(家屋等損壊している場所は除く)し、4月17日には18万人以上を記録した避難者数は、1万人を切るまでに減少、各地のボランティアセンター(以降、『VC』と略)が機能し始め、着実に復旧作業が進められている。

今回活動を行った西原村でも被害は甚大で、死者数5人、住家全半壊1,431棟(全世帯の56%)を記録、また各所で土砂崩壊、落石、道路亀裂・陥没、などが見られ、地震の恐ろしさをまざまざと見せつけられ唖然とする様相でした。同村では、5か所の避難所に依然として676人が避難している状況ながらも、仮設住宅の建設も始まっており、また役場に設置された災害VC本部の他、3つのVCサテライトが機能しており、1日200人前後のボランティアが活動をしています。

※被害関係のデータは、熊本県災害対策本部発信の「熊本地震に係る被害状況等について(第68報)」から引用しています。

<今回のボランティア隊稼働体制>

県社協(今中隊長、西川さん)総取り纏めの下、参加20名を各5名の4班に分け、1名を班リーダー、1名をドライバーに設定、班単位で現地調達のレンタカーを使い活動。

加藤防災士は4班リーダー、漆戸は4班ドライバーの役目を担いました。

<日報>

5月19日(木)

- 前日に出発した夜行バスでしたが、熊本までは予定通り着いたものの、高速を降りてから大渋滞に巻き込まれ、現地災害VC山西サテライトに到着したのは、午前10時頃。

- 4班20名全員が、西原村桑鶴地区にある民家に隣接する納屋(解体済)の木材、瓦礫等の撤去、を割り当てられる。

- 木材を中心に、トタン、コンクリート瓦、金属類、などを分別して、軽トラ・2トントラックに積み込む作業を午後3時まで行う。(西原村は、ゴミの分別に厳しい自治体とのことでした。言い換えれば資源のリサイクルをしっかり行っている自治体とも言えます)

(積み込みの様子)

- 当日、ボランティアが行うべき分別作業は完了したものの、運搬車両の回転が間に合わず、対象依頼案件の全作業は一部積み込み・運搬を残したので、後のボランティアにバトンタッチする形となりました。

5月20日(金)

- 午前8時過ぎに災害VC高遊(たかゆう)サテライトに到着。女性3名の選抜隊が編成され、また当初の班編成は緩く維持されながらもその他の混合2グループ(計3グループ)に再編成され、それぞれが現場に向かう。(以後報告は、漆戸が所属していたグループの行動となります)

- 1件目、家屋から落下・損壊した大量の瓦・ガラスを拾い集め、搬出、運搬車両に積み込む作業を実施。

- 2件目、瓦、石膏ボード、サッシ、家具等の搬出、積み込み作業を実施。

- 3件目、既に屋外に搬出された家財道具(廃棄分)の仕分け、搬出、積み込み作業を実施。

- 昼食を挟み、4件目、落下・損壊した瓦の搬出。

- 5件目、落下・損壊した瓦の搬出、およびサッシのガラス破壊・分別作業実施。(金属とガラスを分別する作業)

- 続いて、午前中に残となっていた3件目の作業継続し、午後3時をもって作業終了。

- 作業を行った5件、いずれも家屋の全半壊状態であり、最早人が住める状態でなく、ひたすら片付け作業を行うというものでした。

- 他地域(外国人の方も数名来られていました)から参加したボランティアも大勢おり、特に2日目は他地域ボランティアと協同して作業を行いました。

<所感>

私自身は、2014年9月の広島土砂災害ボランティアに続く2回目となるボランティア参加でした。20名のボランティアが丸々2日間作業を行っても、地震被害のその甚大さに対しては微力であり、達成感を得るのは中々難しいものと思いました。

被災された方と話をする機会がありましたが、地震後1か月以上経過していることもあり、いずれも落ち着いており、悲観に暮れるという感じは全くありませんでした。また遠く奈良から来ていることに感謝の意を示す方が多かったです。

県社協では、のべ17名の滞在型派遣で現地ボランティアセンターを継続支援しているとのことでしたが、こういった災害ボランティアは1回で自己満足せず、継続して行っていくことが大切と感じました。次の機会があれば、また参加したいと考えています。

写真は下記の報告書を参照ください。

<関連写真>

災害VC山西サテライト

寄せ書き(山西サテライト)

高遊サテライト

掲示板(高遊サテライト)

テント村(高遊サテライト)

仮設トイレとトイレカー(高遊サテライト)

被害場所の写真(プライバシー保護の観点から一部加工しています)

鉄筋剥き出しになった損壊電柱

4班メンバー(中央:加藤防災士、左から二人目:漆戸)

「平成28年熊本地震」益城町災害支援活動報告

平成28年5月13日(金)午後9時に集合。奈良県防災士会11名、大阪府支部1名、一般参加者2名を加え、計14名の有志で橿原市役所前を出発、今回震度7の地震で被災した熊本県益城町に向かいました。 翌朝午前8時過ぎに、国道443号線沿い、秋津川支流の益城町辻の城地区公園内に、テントで設営された日本防災士会の災害対策支援本部に到着しました。

そちらでは、日本防災士会本部・防災士会熊本県支部・九州ブロック防災士会・防災士会岐阜県支部の防災士が活動されていました。この地区の災害支援は、防災士会が受け持たれ、町内からのボランティア要請の対応聞き取り、そして作業活動をされていました。

午前9時から今回の地震から1ヶ月が過ぎ、犠牲になられた方々に黙祷。そして、挨拶と地域の状況、作業内容を打ち合わせし、当日気温上昇の為水分補給、適時休憩、余震の警戒を確認。作業は、作業班①・②・瓦礫搬送班で編成。

(14日午前)

①班 家屋の前庭の土砂流出防止のため、植栽撤去・土のう作り・延長5mの土のう3段積み。

家屋東側落下瓦の袋詰め・撤去。

②班 家屋内の家具搬出・清掃、落下瓦の袋詰め・撤去。

搬送班 地区内巡回、積込み、町の瓦礫集積場へ搬送。

(14日午後)

①班 赤の張紙の家屋内、台所のタイル・落下壁の搬出、片付け。

黄の張り紙家屋の家電搬出、廃棄家具の積み込み。

②班 赤の張紙家屋内の家具搬出・清掃、落下瓦の袋詰め・撤去。残りの①班も合流。

搬送班 多量の瓦礫土のう・家具の人力による積込み・積下ろし搬送のため、メドのついた①班から3名応援、合計7名で最初は先導車の後をつけて、瓦礫を集積場へ運搬。 依頼者家屋の確定も困難、色々な要請が入る中、段差のある道を集積場へ3往復しました。

(15日)

昨日から続く、大量のガレキ瓦のため、家屋敷地内のガレキ瓦搬出の残り作業に、①・②班・

輸送班と東京からの一般ボランティアの方2名も加わり、安全を確認し、手作業によるガレキ瓦の袋詰めと搬出作業を全員で行った。

途中、屋根の雨漏れ防止の依頼がある家屋に、対策支援本部の高野隊長と、こちらから有志4名が向かい、平屋建ての屋根に登り、7m各のブルーシートを更に張り加え、土のうを積み、ロープで補強しました。(指示を受けた本部の高野防災士は、東京のホテルニュージャパン火災の時、多くの方の人命救助を為された元消防士さんです。)

支援本部では、安全確認した上で、重機による道路のガレキ撤去も行っておりました。

予定の作業終了後、日本防災士会熊本県支部長の宮下正一さんの同行で、震源地付近とされる益城町役場、避難所のある益城町総合体育館、屋外での支援物配布、亀裂の走る断層帯を視察させて頂き、その後夕方には熊本県を離れました。

14日の小国町の宿では余震に起こされたり、高速道路通行料金免除の手続きで時間を余分に費やしましたが、往復1,500km、植村理事長、奥田副理事長二人のマイクロバス運転で、無事16日早朝に橿原市役所に帰ってきました。

熊本県では、まだ余震も残り、困難な事もありますが、生活できる住居が再建され、日常の平穏な生活が早期に訪れますことを願うばかりです。現地の状況により、今回のような様々な撤去の要望があったり、またひたすら泥すくいの活動や、炊き出し・避難所運営等の場合もあります。色々な要望に答えられるよう、私達も普段から努力を積み重ねて行かねばと思います。

(参加者)敬称略

防災士 植村信吉、奥田英人、村山央、末田政一、板垣伴之、北村厚司、堀内崇次、吉岡彰、川口均、板谷慶依子、

松田恵子(大坂)、南上敏明

一 般 水野智加(桜井市)、末田和子(奈良市)、奥村友宏(東京)、佐々木真奈美(東京)

<災害支援隊リーダー 防災士 南上敏明>

新着情報

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM 三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM- 富雄講演会防災学習2026年1月27日 - 11:10 AM

奈良東養護学校教員防災研修会2026年1月27日 - 11:05 AM

奈良東養護学校教員防災研修会2026年1月27日 - 11:05 AM 都祁中学校防災学習(HUG)2026年1月19日 - 8:40 PM

都祁中学校防災学習(HUG)2026年1月19日 - 8:40 PM