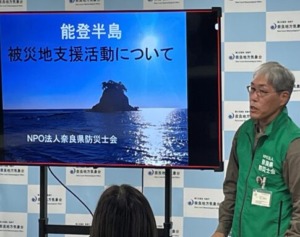

生駒郡社会福祉協議会「生駒郡内における災害ボランティアセンター設置・運営訓練」

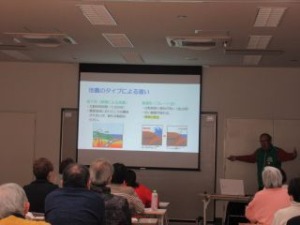

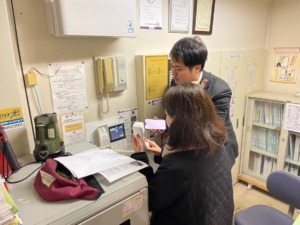

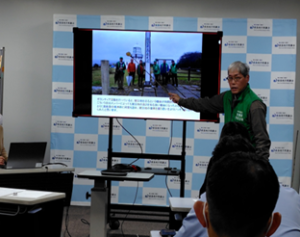

| 令和7年2月22日(日)、安堵町のトーク安堵カルチャーセンターにおいて生駒郡4町合同による「生駒郡内における災害ボランティアセンター設置・運営訓練」が行われ、斑鳩町、平群町、三郷町、安堵町の社会福祉協議会職員、奈良県社会福祉協議会職員、法隆寺青年会議所員、生駒郡内住民ら約50名が集まり、奈良県防災士会からも15名が災害ボランティアや被災者役、またはVC運営の支援協力として参加しました。 訓練の内容としては、「生駒郡内での地震被害発生を想定し、災害ボランティアセンター設置及び運営に 関する協定書に基づき、生駒郡社協職員が中心となってセンターの設置・運営を行い、センターの役割を知っていただくことを目的とする。」とされ、「災害発生直後は備品・資機材が揃っていないことを前提に、センター(施設)内にある備品、資機材のみを活用して開設・運営を進めるものとし、会場設営、備品準備を含めて訓練参加者の創意工夫と適応力を促す方法で行う。」という状況設定のもとに行われました。 訓練の災害の想定は、「令和7年2月16日(日)午前10時15分奈良県生駒断層を震源地とするM7.5クラスの地震が発生。この地震により生駒郡内でも震度6弱~6強を観測し、奈良県内に大きな被害を及ぼした。県内での死者は1,000名以上、行方不明者300名をはじめとして、地震による家屋の倒壊は3,000棟に及ぶとの報道がされている。 生駒郡内では2月16日(日)には各町において「災害対策本部」が設置された。郡内の死者は約50名、行方不明者は200名との報告が入っている。郡内を通る道路は所々陥没や亀裂が入るなど、ライフラインの被害も発生している。」というものでした。 合計2回の訓練として担当者が入れ替わるなどし、それぞれVCを訪れた災害ボランティアに対して「受け付け」「ボランティア保険登録の確認」「ボランティア登録」「名札作成」「オリエンテーション」「マッチング」「送り出し」「資器材貸与」を経て活動を終えてからの「資器材返却」「報告受理」までの実際の災害ボランティアセンターの運営を想定して一連の流れに沿っての訓練を行いました。 また「ニーズ受け入れ」も同時進行で行われ、被災者役の防災士数名からはあらかじめ用意されたクレームの数々を発し担当者を大いに苦しめました。 訓練後に各班で意見交換を行い班での課題や感じたことなどを発表し合いました。 初めての体験となる参加者が多い中、反省点も多々あげられましたがなによりも貴重な体験ができて良かったという意見が多く、大変意義のある訓練となりました。 最後に奈良県防災士会相談役の植村防災士から講評があり、「災害ボランティアセンターの役目は被災地と被災者のためにあり、そのことを第一に念頭に置いて今後も取り組んでいただきたい」とお言葉をいただき参加者一同その言葉の重みを共有しました。 報告:北村防災士 |