王寺町住民ワークショップ

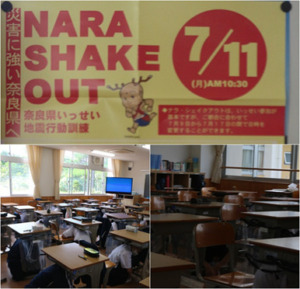

2022年12月10日(土)王寺町政策推進課が主催する町民ワークショップ「ゲームで学ぶ防災編」が開催

され、一般公募で計36名、王寺町役場より7名、奈良県立大学より6名の計49名、及び奈良県防災士会から

は村山防災士、板垣防災士、八木沢防災士の3名がワークショップに参加しました。

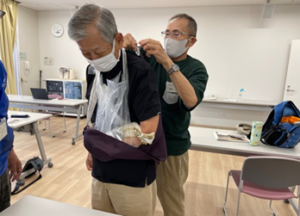

コロナ禍でもあり、各会場では席の間隔を空ける等の感染症対策を十分実施した上での開催でした。

午前は南義務教育学校太子学舎で南エリア地区の方が参加。政策推進課 村田様、自治連合会会長井村様より開会

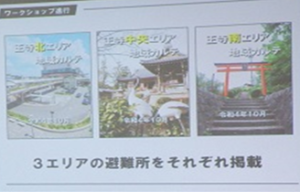

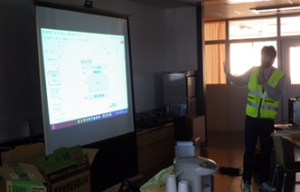

挨拶を頂きました。続いて王寺町防災士ネットワーク 池田会長による避難所運営ゲームHUGの説明があり、通常

HUGで使用する学校の図面ではなく、王寺町の指定避難所「いずみスクエア」を想定。実際に災害が起きた際使用

する避難所想定なだけに、参加された方々にも緊張感が伺え

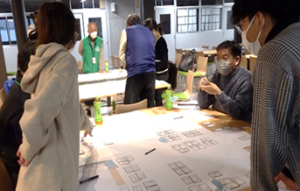

ました。5つに分けたテーブルには、住人・役場職員・大学生が交互に入り、自己紹介が終わるとゲーム

開始。初めて体験される方もおり、次々と繰り出される避難者カードに戸惑いながらも、みんなで意見を

出し合いながらゲームを進めました。途中村山防災士が緊急地震速報を鳴らし、机の下へ避難する様

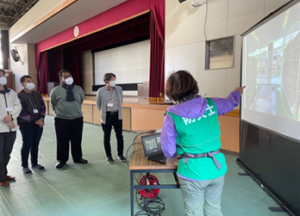

指示する場面もありました。ゲーム終了後は他のテーブルの見学をし、自分のチームと異なる運営をし

ている状況は、皆さん非常に参考になった様です。総評を奈良県立大学 高津教授より頂き、午前のワー

クショップは終了しました。午後は北義務教育学校へ場所を移し、防災士ネットワーク訓練部会が主

となり、中央エリア・北エリアの住民の方々とHUGを行いました。振り返りでは、ペット・トイレ・ゴミ・歩行

困難な方への対応・個室とアリーナとの振り分け等、チームで課題となった事が発表されました。

今回のHUGは、1つのテーブルに行政・地域住人(自治会長)・大学生が同じ課題を共有し、意見を出す

貴重な場であったと感じます。防災をきっかけとした各地域との横のつながりが、今後の町づくりの基本

になると感じたワークショップでした。奈良県立大学 高津教授 学生の皆様、長時間お付き合い頂き

ありがとうございました。

<報告:八木沢 防災士>