奈良地方気象台による防災学習会が開催されます。奈良県防災士会では、奈良地方気象台との連携を図っており、ご案内させて頂きます。

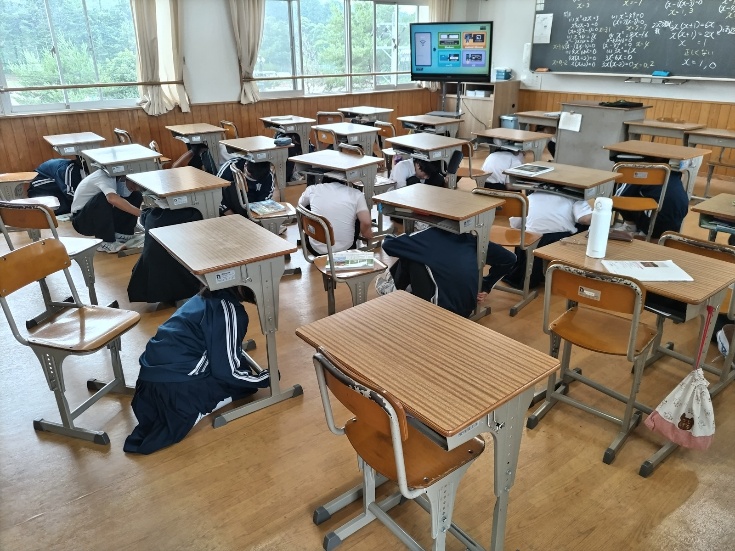

防災学習会「地震に備えよう!~正しい知識と行動が命を救う~」

日時:令和7年1月16日(木)14:00~15:30

場所:奈良県立図書情報館 1階交流ホール(奈良市大安寺西1丁目1000、TEL 0742-34-2111)

定員:60人(要申込・先着順)

参加費:無料

主催:奈良地方気象台

共催:奈良県立図書情報館

◆第1部:講演(14:00~15:00)

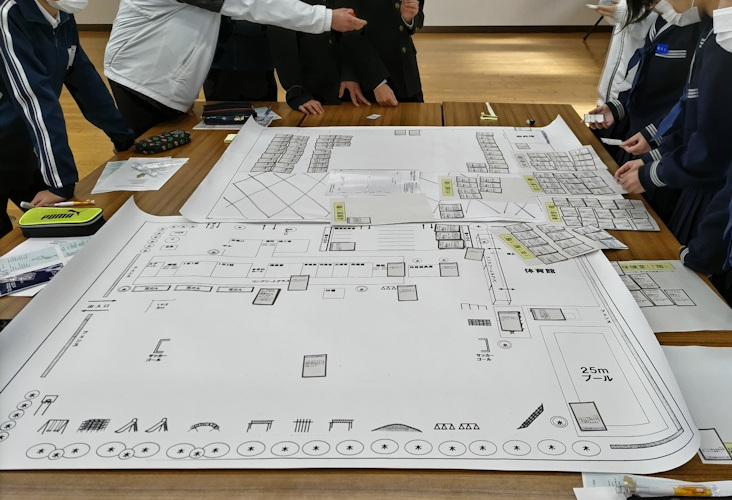

兵庫県南部地震から30年が経過すること、昭和の南海地震から約80年が経過し次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まってきていることを踏まえ、今後、奈良県周辺で起こりうる地震に対する防災意識を高めていただくための解説をします。

講師:森 裕輝(奈良地方気象台 南海トラフ地震防災官)

◆第2部:図書紹介(15:00~15:30)

奈良県立図書情報館に所蔵されている図書の中から、地震・防災に関する図書や気象庁が作成している刊行物を紹介します。

担当:瀧澤 裕興(奈良地方気象台 土砂災害気象官)、奈良県立図書情報館

申込方法

奈良県立図書情報館ホームページの下記サイトの一番下にある「申込(防災学習会)」をクリックして、「メールフォーム」に必要事項を記入してお申込下さい。

https://www.library.pref.nara.jp/event/4483

【最終版】20250116防災学習会チラシ