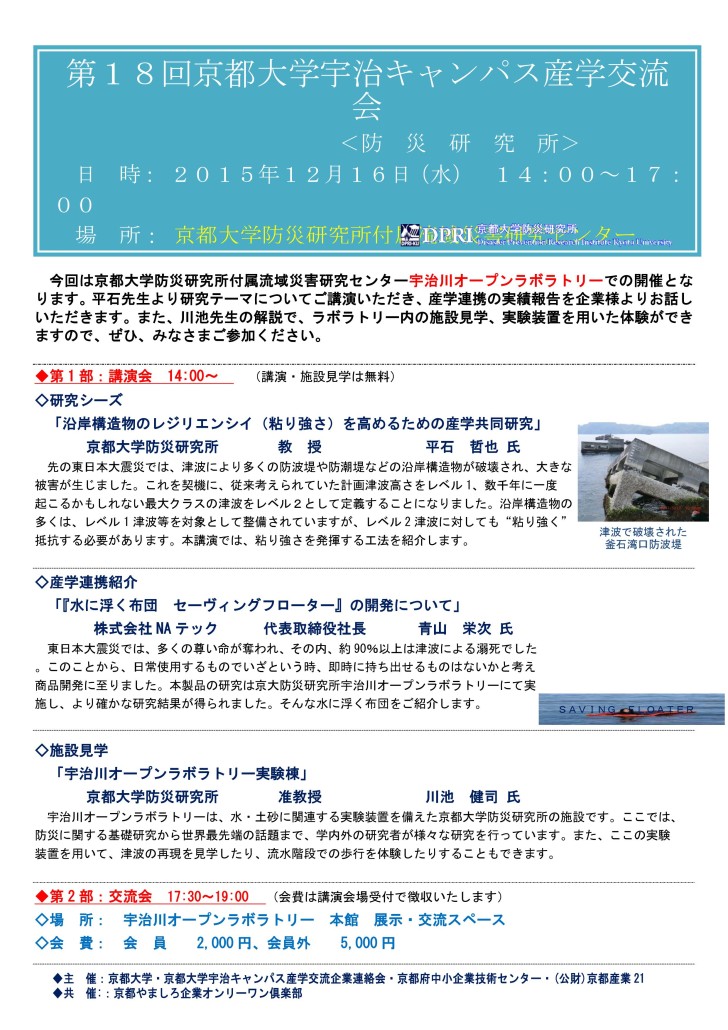

日本防災士会本部ホームページからの転載です。

■日本防災士会先遣隊からの報告

4月21日(木)~22日(金)熊本県被災地を訪問した、大石伸雄常任理事(兵庫県支部長)より報告が届きました。(兵庫県支部・横山恭子事務局長が同行)

4/21(木)

5:00 益城町保健福祉センター着

益城町役場が倒壊危険の為、センターに移転してきていましたが早朝のため、避難者の方々がそこかしこで寝ておられたので、我々も仮眠することにしました。

6:30 益城町大字安永地区、惣領地区 調査開始

事前情報の通り、阪神・淡路大震災を思い出す惨状でありました。

路地に入ると瓦礫の山で、道路も地割れが走り、行き止まりの所も多数あり、

四駆の自動車がありがたかった。

10:00 熊本市立清水小学校、小池防災士(熊本市議)訪問

地域の方たちが役割を決めて活発に動いておられた。コミュニティの必要性を実感。

10:30 熊本県立熊本北高等学校

避難者1000名をなるべく家に帰して400名となった。家に帰した被災者にも食事の提供をしている。食事の際は、700名ほど集まる。

11:00 小池防災士(熊本市議)の事務所にてNPO団体との協議

16:00 保健福祉センターにて西宮市職員と合流

センター周辺の避難所などへ調査に行くと聞いた。

防災士会の取り組みを説明し、現地での連携できるところの可能性について懇談。

17:00 保健福祉センター発

20:00 熊本県荒尾市 グリーンランド ホテルヴェルデ 着(大渋滞で通常1時間のところ3時間かかった)

小池市議にお願いして宿を探していただいたが熊本市内にはなく離れたところでもやっととっていただきました。小池市議に感謝です。熊本市からこんなに離れたホテルでも、横浜市水道局など支援の部隊がチェックインで並んでおられました。

4/22(金)

6:30 ホテル 発

8:30 熊本市役所訪問

熊本市にあっては、ボランティアセンターの立ち上げも含めて、非常に混乱しており、22日に立ち上がったボラセンも方針の不徹底で、登録に時間がかかり、なおかつ一部の参加者しか登録できず、ニーズのマッチングもできず、多くの方が何もしないで帰ることとなった。今後の市としての対策を検討する必要あり。

10:00 益城町災害ボランティアセンター 着

井関農機熊本工場駐車場:熊本県上益城郡益城町安永1400番地

広大な敷地にテントがたくさん並んでいた。マッチングに不安を感じた。

10:30 益城町公民館

九州支部連絡協議会、熊本県支部、ひょうごボランタリープラザ合流。周辺の家庭に物資搬送。周辺地域調査、日本防災士会活動拠点の構築協議。

12:00 益城町立広安西小学校 着

女性が中心となった避難所運営を調査。

避難所運営のプロがいなくてもしっかりしたリーダー的住民がおられれば、整然と避難所運営ができると確信した。地域住民の防災リーダーの育成が必要であると感じた。

12:30 益城町大字寺迫地区 調査

木山川沿いに下津留地区までさかのぼったところで通行止め、堂園地区、荒瀬地区まで入れず、小谷地区経由で公民館まで引き返した。県道28号線沿いの集落の倒壊率は非常に高いものがあり、地盤も相当動いている。また、この路線は通行止めが各所にできていたので、現地の防災士の案内なしでは目的地にたどり着けない。

13:00 益城町公民館 九州支部連絡協議会活動拠点にて協議

熊本県支部と九州支部連絡協議会と共同して活動拠点を運営する。

活動拠点では、全国の防災士を受け入れるための事務機能を準備する。

被災地のニーズ情報を収集する。ボラセンとの連携もできる限りとる。

14:00 益城町公民館 発

16:00 宇土市役所

宇土市役所は、4階5階が崩壊し使用禁止になったため、宇土市民体育館に移転していた。支援物資は、大量に積み上げられていた。中高生の現地ボランティアが多数。

17:00 宇土市民体育館 発 4/23(土)5:00 西宮市 着(宇土市を出発して12時間)。

【まとめ】

21日と22日の2日間の調査の結果、被災状況については阪神・淡路大震災の状況に類似点が多くみられるものの、住民からの聞き取りでは一回目の震度7で倒壊を免れたものの2回目の震度7で倒壊した家屋が多かったようである。

また、今回の熊本地震は、震度7の前震がありその後震度7の本震が襲い、その後も今日に至るまで6強や6弱等の余震が繰り返し発生し、震度1以上の地震は800回を超える状況になっています。この点で、阪神・淡路大震災とは違う新たなカテゴリーであります。もう一つの違いは、阪神・淡路大震災は人口密度が高い地域で発生し火災も多数発生しましたが、熊本地震では、火災はなく、人口も熊本県全体で約178万人、その内、熊本市は約74万人、宇土市は37千人、益城町は33千人であります。道中見た御船町は17千人で集落ごとの被災状況です。被災状況のひどかった南阿蘇村には行けませんでしたが、益城町大字安永地区、惣領地区、寺迫地区は非常に倒壊率の高いところでした。(写真参照)

熊本県では、避難所となるべき小中学校が耐震工事を済ませていたにもかかわらず14校立ち入り禁止となっており、住宅においても法改正後の建築であるにもかかわらず多くが倒壊している現状を見ると、耐震基準の見直しも大きな課題となると考えられます。

避難所は、指定避難所とそうでないところの格差が発生しており、発災時の住民行動に課題がありそうです。ほとんどの避難所で、支援物資が余っており、今後は衛生管理等新たなニーズが生まれてくるものと考えられます。自動車や居宅でおられる方たちに対するきめ細かな対応も求められています。指定避難所では、すでにNPO団体が運営を受け持っているところも散見される。避難者は、昼間は自宅に帰り片づけ等の作業に入っており、夜間は余震の不安があるので避難所に戻ってくるというパターンの住民が多いです。今後、県営住宅や市営住宅に入居される方が増えてくると考えられます。避難所の中では、精神的なケア、子供たちのケア、要介護者のケア、高齢者のケア、ペットを連れた方等への配慮が、これからより一層必要になります。

これからの課題の中で、トイレ環境の劣悪さ、生活ごみの堆積、瓦礫置き場の不足、全壊した方たちの住宅問題、など早急に対策が必要となると考えられます。また、避難所に残された方々の自治会組織も自立するうえで必要になります。

被災地域では、瓦礫の撤去や家財道具の持ち出し等、お手伝いが必要とされる方たちのニーズが高まってくると思われますが、余震が続く中、危機管理を徹底して作業に入ることが求められます。

特に防災士は専門家として現場の危機管理徹底が必須事項となります。たとえば、

①防災士活動服で肌を露出させない

②ヘルメット着用で頭部の保護

③日本防災士会の規律を順守

④被災者に対し礼儀正しい姿勢や言動で接する などが求められます。

最後に、日本防災士会の活動拠点が、益城町公民館に町の了承のもと設置されましたので、全国の防災士が益城町に入られる場合は、活動拠点に連絡の上行動されるようお願いします。

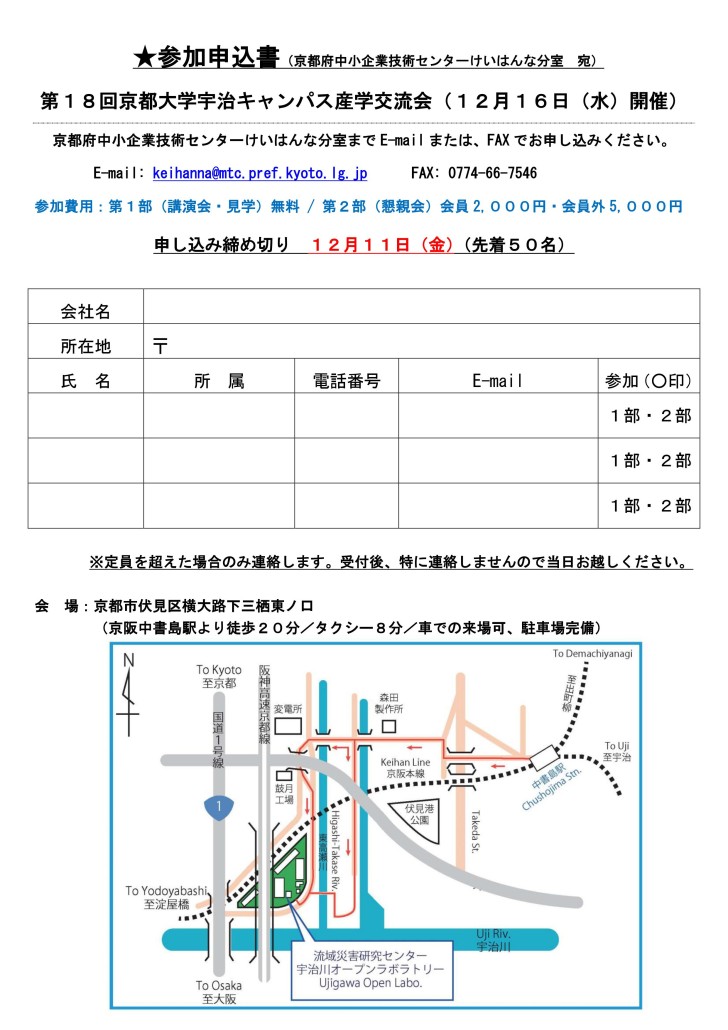

日本防災士会活動拠点:益城町公民館

(〒861-2241熊本県上益城郡益城町大字宮園708)

宮下正一・現地支援本部長 日本防災士会熊本県支部長(単独でのお問い合わせはご遠慮下さい)

臨時益城町役場:益城町保健福祉センター

(〒861-2233 益城町惣領1470)

益城町災害ボランティアセンター:井関農機熊本工場駐車場

(〒861-2293 熊本県上益城郡益城町安永1400番地)

096-289-6090、 096-289-6092

熊本市災害ボランティアセンター:(仮称)花畑広場

(熊本市中央区花畑町 7番 10 号)

090 -6653 -1552、 090 -6653 -1649、 090 -6653 -1648

■現地支援本部をサポートするため調整班派遣

益城町の日本防災士会現地支援本部をサポートし、これから支援活動に入る防災士会会員の受け入れ態勢を協議・準備するために、4月28日に日本防災士会本部より3名が現地入りします。メンバー:防災技術指導チーム・金子勉統括隊長、髙野甲子雄統括、本部事務局・橋本茂常務理事

また支援活動のため、高知県支部の土居清彦支部長(本部理事)も現地入りします。

■讀賣新聞にインタビュー記事

避難所の支援、防災士の役割等について、本日(27日)読売新聞朝刊(全国版)に橋本常務理事のインタビュー記事が掲載されました(6段記事)。

(平成28年4月27日11:30)