都祁地域合同防災訓練

令和7年12月7日(日)奈良市の都祁地域において、都祁地域4地区の自主防災会の合同で「都祁地域合同防災訓練」が実施され、地域の指定避難所の開設練習行いました。都祁地区の自主防災会長でもある末田防災士と都祁地区の防災士の他、奈良県防災士会からは講師派遣として19名の防災士が参加しました。

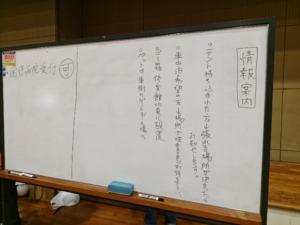

会場は都祁小学校と都祁中学校と都祁公民館で、防災士は各会場で避難者役や案内役になり、HUGカードにあるような様々な事情を持った人を演じたり、「物資が届くので準備を」「テレビのインタビューが来るので対応を」「総理大臣が来ます」などのイベントを発生させて、リアルな避難所を体験出来るようにしました。現役自衛官の防災士もいたので「遺体安置所が出来るまで、ご遺体を安置させて欲しい」「お風呂を設置するので場所を指定して」などの課題も出したところ、公民館の敷地内ではお風呂のスペースが足りないことも判明しました。

小学校は約100名、中学校は20名、公民館は8名の住民が参加。各会場は離れていますがデジタル簡易無線で情報交換や課題の解決をして、最後は各会場で防災士が講評を行いました。毎年参加されている住民も、初めて訓練に参加された方も、気づいて頂けることが沢山あり、有意義な訓練となりました。

<報告:末田政一 防災士(都祁)>