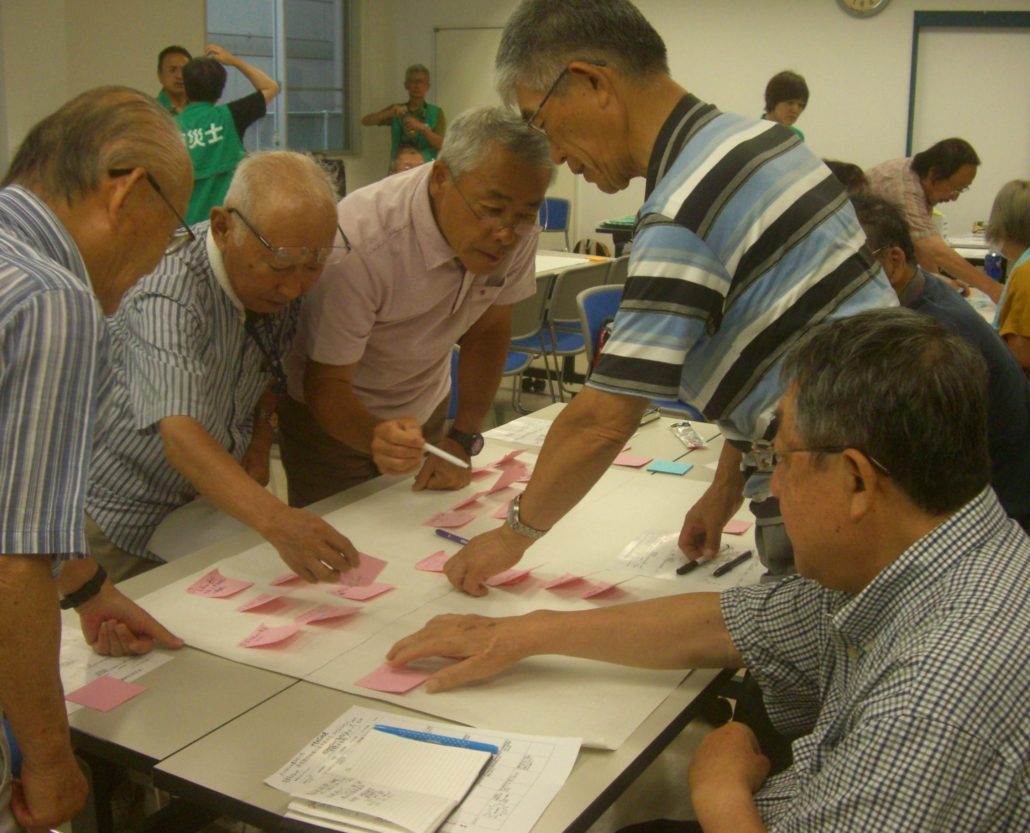

ブロック別研修会・タイムライン

平成29年7月23日(日)、奈良県防災士会の定例研修会として「ブロック別研修会」が行われました。

午前中、大和郡山市民交流館で奈良市ブロック研修会

・28名参加(内スタッフ9名)

午後、同じく大和郡山市民交流館で北和ブロック研修会

・23名参加(内スタッフ10名)

夜、奈良県社会福祉総合センターで中和・南和ブロック研修会

・29名参加(内スタッフ10名)

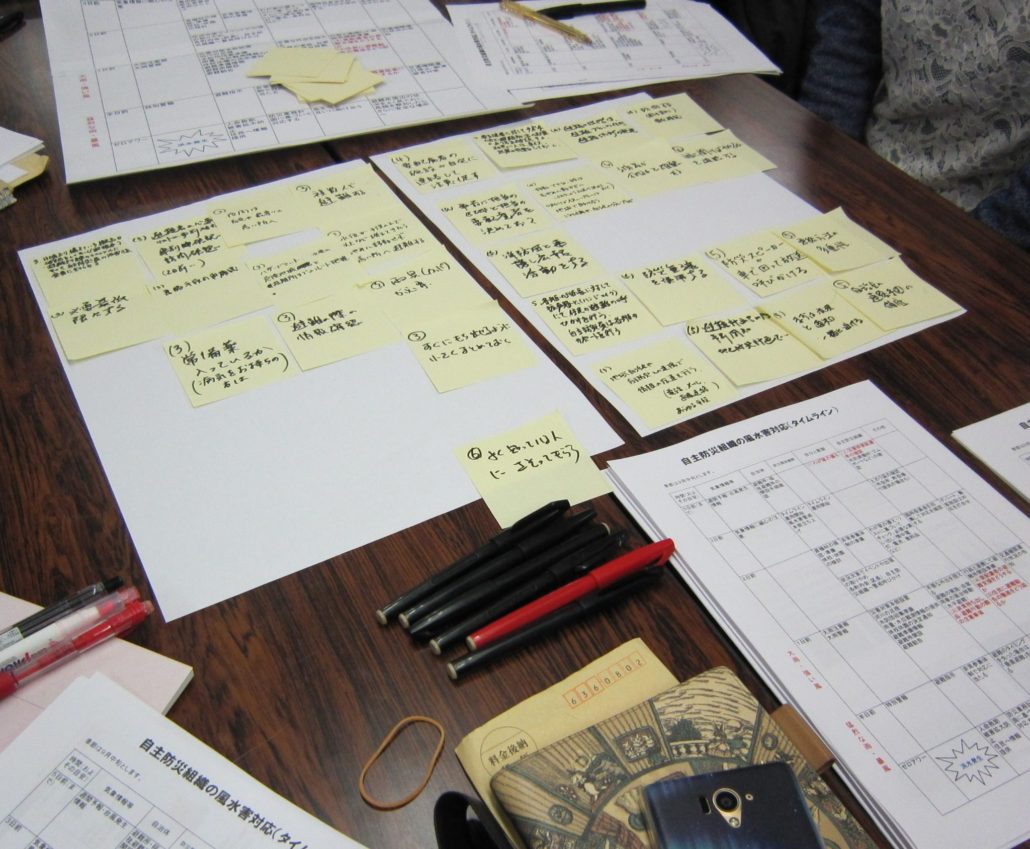

研修内容は「タイムライン」

記録的短時間大雨情報が7回も出されて大災害になった、九州北部豪雨を始め、北海道や秋田でも水害が起き、台風や低気圧に、いつ、誰が、どのような備えをし、命を守ることになるか検討が行われました。

今後、地球温暖化で海面水温が上昇し、空気中の水蒸気が増え、台風も巨大化するなど気象災害が増加することが懸念され、各地域で、みんなで検討し備えをすることが必要だと確認しました。 <村山 央 防災士>