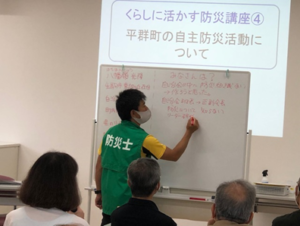

「コロナ感染症に配慮した避難所運営」

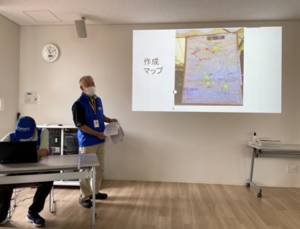

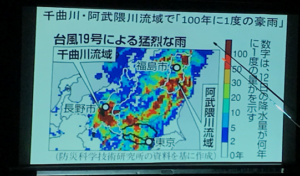

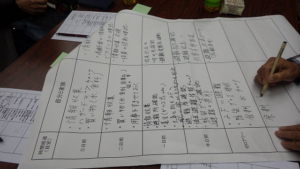

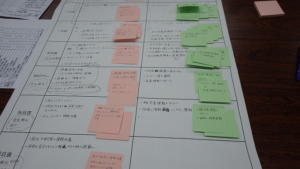

10月24日、かんまき自主防災ネットワーク主催 「コロナ感染症に配慮した避難所運営」のワークショップが開催されました。本講座は、令和3年度上牧町協働のまちづくり公募補助事業「コロナ禍の災害対策ワークショップ」の一貫で行われています。今回は、町内の防災士、自治会役員ならびに役場職員の方26名に参加頂きました。次月開催のコロナ禍における避難所開設・運営訓練の事前学習の位置付けでもあり、映像による学習会でしたが、熱心に視聴頂き、災害時の避難所運営に関する事への関心の高さを感じました。女性の防災士の方も多く参加頂きました。質疑にて新型コロナ感染症への対応や要配慮者、ジェンダーなど含めた多様性への対応についてもご意見を頂き、著しい環境変化の中での避難について、考えを共有できたとは大変勉強になりました。受講アンケートは集計中でありますがこの様な会を開催する事に関しては、大きな期待を持たれていると受け止め、今後につなげていきたく思います。最後に、講座の受付に際し、災害時に役立つ避難所運営の小物ツールの活用事例も取り入れたので、次回の実施訓練時に思い出し活用頂ける事を期待しています。

<報告:大坂間防災士>