三郷中学校講演と実技

令和6年5月16日木曜日、生駒郡三郷町の三郷中学校体育館において2年生約180名を対象とした防災訓練が行われました。一昨年前から行われている学校行事で今回が3回目となります。NPO法人奈良県防災士会からは末田政一理事長と三郷町自主防災ネットワークの防災士9名が参加しました。

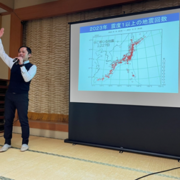

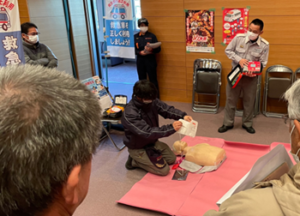

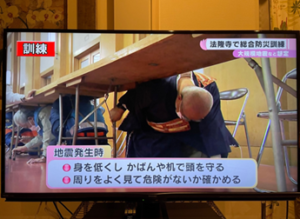

始めに木谷慎一郎町長によるご挨拶があり、続いて末田理事長から「災害に備える」というテーマでの講話を行いました。今年1月1日に起きた能登半島地震の話も交えながら、日頃の備えや災害時に自分の身を守るためにすることについてこと細かく解説され生徒たちも熱心に聞き入っていました。ご自身の特技として時折歌も歌われ拍手が起きるなど楽しい雰囲気の中で講話が進められました。その後は、5クラスに分かれて5つのブースを回るサーキット実習となり、地元三郷町の自主防災ネットワークの防災士9名による「危険個所クイズ」「非常持ち出し品の解説(男子、女子別)」が行われました。それぞれのブースで生徒たちは明るく熱心に聞き入り質問するなどして学んでいました。ほかのブースでは西和消防による「AED」、消防団による「応急手当」、町職員による「段ボールベッドの組み立て」なども実施され、生徒たちにとって大変有意義な防災訓練となったようでした。 (報告:北村防災士)