都祁地域合同防災訓練

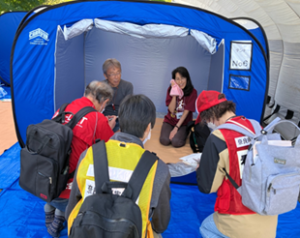

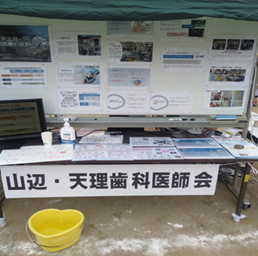

令和6年12月1日(日)大和高原都祁地域において、都祁地域4地区の自主防災会と消防団の合同で「都祁地域合同防災訓練」が実施され、約200名の参加をいただきました。奈良県防災士会からは都祁地区の自主防災会長でもある末田防災士と都祁地区の防災士が参加しました。都祁地域には4つの旧小学校区に各一次避難所がありますが、今回は大災害を想定して2次避難所の都祁中学校を会場として実施。災害時には自主防災会会長をはじめほとんどの役員が一次避難所を担当しているため、2次避難所は慣れていない方が集まることが予想されます。今回の訓練では予め何の準備もせず、住民集合の9時から一斉にスタートだったので、もちろん受付も何もなく、初めての方はその時点で戸惑われていました。一応役割分担とタイムラインを冊子で全員に配布しましたが、体育館には机もスリッパも何もなく、自分たちで考えながら、全員が班分けのリボンを付けて手分けして避難所を開設しました。総務班と情報班は受付を設置、施設班は体育館に一人分の区画割りを養生テープで行い、物資班は非常食の配布。救護班も役割をこなし、全員が協力することで予定の45分間で避難所開設が出来ることが証明されました。

都祁消防団は早朝から都祁全域をパトロールと訓練の広報を行い、その後避難所に駆けつけて、広報指導分団の講義と防災○×クイズを担当。○×クイズでは全員に景品もあり盛り上がりました。消防団との連携テストでは、消防団と自主防災会のデジタル簡易無線が繋がらず、奈良市消防団で秘話コードが設定されていてお互い繋がらないことが判明し今後の対応に繋がりました。山間部は孤立の恐れがあるため、初動時は自分たちの地域だけで対応をする必要があります。今回はコロナ禍で久しぶりの方や初めて参加の方も多く、有意義な訓練となりました。

<末田政一 防災士(都祁)>