防災士シンポジュームin姫路

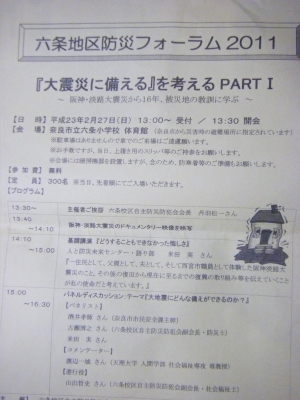

阪神・淡路大震災、東日本大震災や台風12、15号の教訓を踏まえて、東海・東南海・南海地震などの巨大地震に備えるための課題を抽出し、市民レベルにおける防災・減災への取り組みの方向性を示すべく、下記の日程で「防災士シンポジューム」が開催されます。

防災士の皆様におかれましては、積極的な参加をお願いします。

◇ 事業名称 第3回 防災士シンポジューム in HIMEJI

◇ 開催日時 平成24年1月29日(日)、13時~17時

◇ 入場料 無料

◇ 主 催 NPO法人 日本防災士会兵庫県支部

◇ 協 賛 NPO法人 日本防災士会、日本防災士機構

◇ 主な内容

13:00 開会

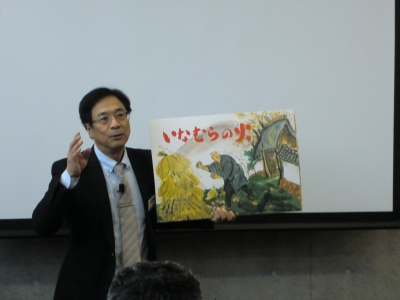

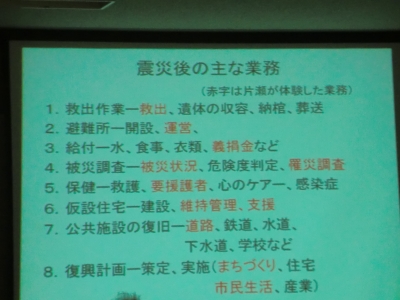

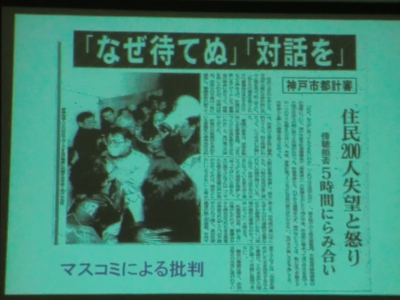

13:20 基調講演 「大震災の教訓を地域にどう活かせていくか?」

14:30 パネルディスカッション

「大震災の教訓を活かす地域防災リーダーの役割」

● コーディネーター

大石伸雄(防災士会兵庫県支部長)

● パネリスト

藤原由成(兵庫県西播磨県民局長)

有馬妙子(姫路市連合婦人会長)

橋本 茂(日本防災士会専務理事)

梅木直幸(防災士会和歌山県支部長)

16:50 閉会あおさつ

17:00 閉会

◇ 申し込み 氏名・住所・連絡先を記入の上、

〒 671-1511

兵庫県揖保郡大田768-5

ジンポジューム事務局(森川)まで

Eall mtbousaisi@yahoo.co.jp

FAX 079-277-4770

後日、報告書は全文ホームページに掲載します。

後日、報告書は全文ホームページに掲載します。