三郷町勢野北1,2丁目自治会、マイ・タイムライン地震編

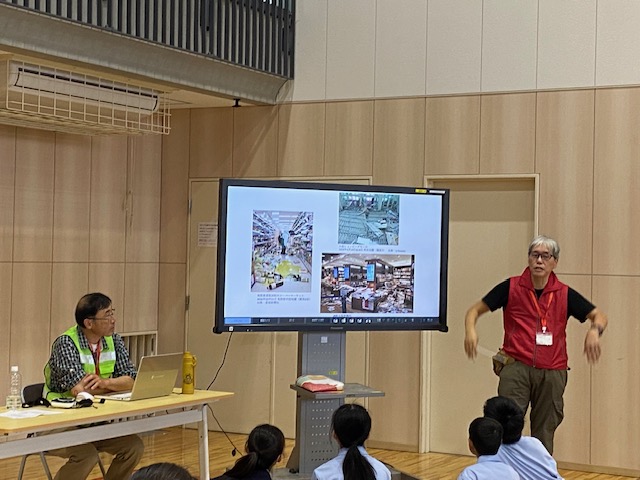

令和7年12月14日(日)、生駒郡三郷町勢野北1、2丁目自治会において「マイ・タイムライン地震編」の講習会が実施され自治会住民14名が受講しました。

奈良県防災士で同じ三郷町在住という立場から北村防災士が講師を務めました。

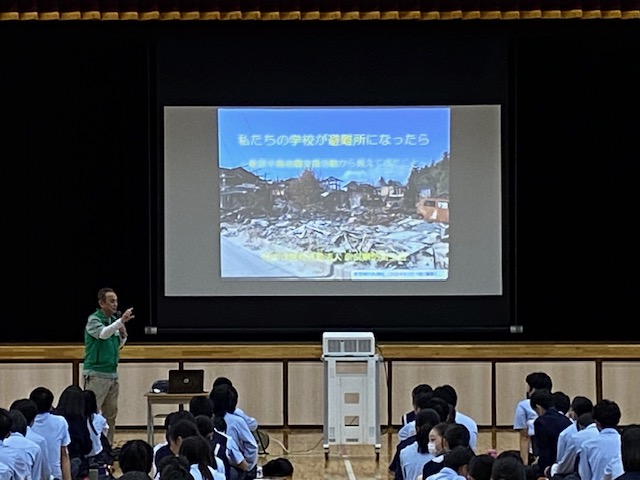

当該自治会は町内でも新興住宅地にあたり、自治会活動への住民の関心とご協力がなかなか進まないことが大きな懸念点であると、防災士の資格を取得されたばかりの自主防災担当の方からご相談を受け、今回の「マイ・タイムライン地震編」の実施となった次第です。

これまで自治会として地震災害への対策や計画、各家庭での備えや訓練などを具体的に行ったことがなかったため、一部の住民の方から不安だという意見が出るようになってきたとのことです。

「マイ・タイムライン」の中では非常持ち出し品の準備や備蓄、地震対策なども説明させていただきますが、ほとんどの受講者が非常持ち出し品の備えを行っておられず、今後も継続的な教育訓練と周知活動が必要であると感じられました。

担当防災士の方からは次年度も是非おねがいしたいとのご相談もあり、お役に立てることがあればまた務めさせていただきたいと感じました。

<報告:北村防災士>