都祁中学校防災学習(HUG)

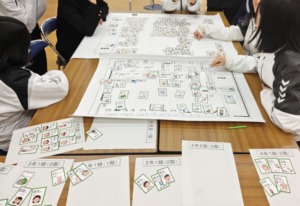

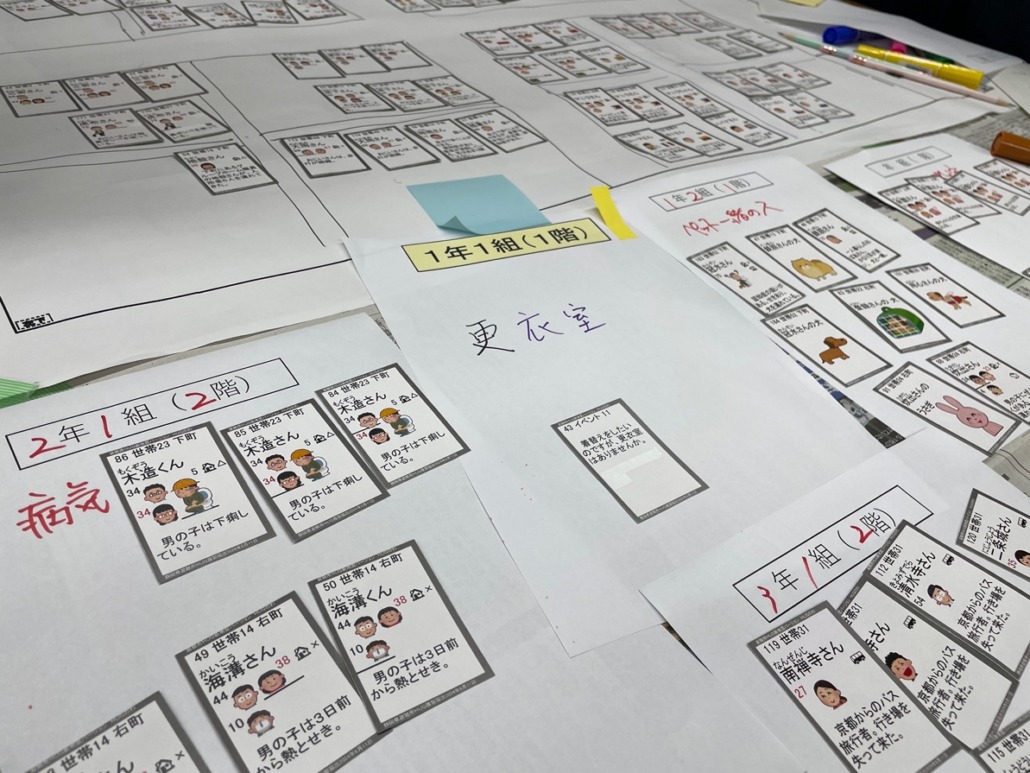

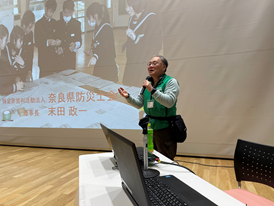

令和8年1月13日(火)、奈良市立都祁中学校において二年生(3限目4限目)と一年生(5限目6限目)を対象とした防災学習が行われ、地元自主防災会長でもある末田防災士が「HUG(避難所運営ゲーム)」を行いました。都祁中学校では毎年この時期にHUGを実施しています。三年生はHUGの代わりに都祁中学校の避難所運営マニュアルを配布します。

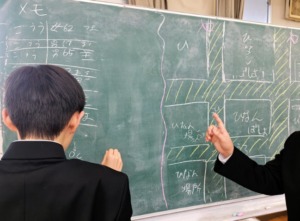

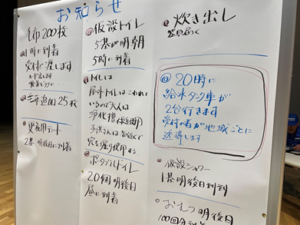

二年生は2回目なので、今回はイラスト入りの新地震バージョンを使用しました。このカードは通常のカードも改良されている上に、「コンマ5」のカードをところどころに挿入して使用出来るようになっていて、少し難しくなっています。昨年順調だった二年生もさすがに戸惑っていました。一年生は初めてのHUGなので通常のHUGカードを使用しました。

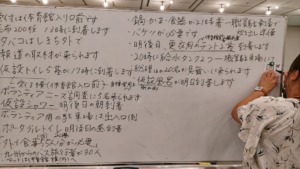

授業の時間内で行うため時間が短いので、例年口頭だけでHUGの説明をしていましたが、今回は新しいカードなので一応パワーポイントで、説明時間は5分程度でしたが、さすがに若いので対応力が高くて十分に理解してくれます。

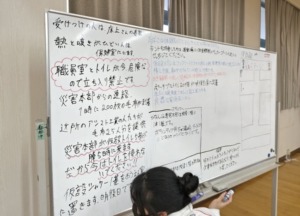

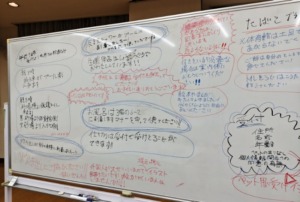

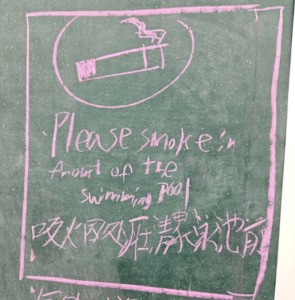

HUGゲームの中では掲示板の出来が素晴らしく、例年イラストや英語表記がある上に、今回は中国語まで書かれていました。ゲーム序盤に「テレビが届くので何処に置くか」を考えるイベントカードがあるのですが、「停電しているし、アンテナがないから意味がない」という意見には目から鱗でした。その他も毎回独創的な考え方には感心させられます。

都祁中学校は市の指定避難所(二次避難所)になっていて、中学校が避難所になるときは大変な状況に陥っていることが予想されます。都祁では昼も夜も都祁にいる中学生を頼りにしていて、防災学習に力を入れています。生徒達も自分たちが役に立てることを実感してくれています。いつもながら新しい発見があり、都祁の安全のための有意義な一日となりました。

<末田政一 防災士>