三郷町災害ボランティア養成講座第3回目

令和3年9月4日(土)、 三郷町福祉保健センターにおいて三郷町社会福祉協議会(以下、「三郷町社協」)主催の「災害ボランティア養成講座第3回」が開催されました。NPO法人奈良県防災士会からは講師2人が招かれ、「災害ボランティアについて学ぼう」をテーマに、受講者14名が参加されました。

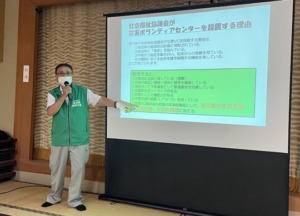

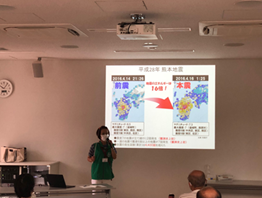

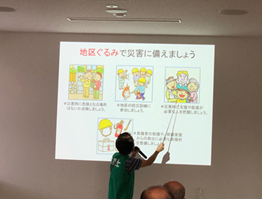

前半は地元三郷町在住の北村防災士が「災害ボランティア〜被災地活動報告〜」と題して、2016年熊本地震(熊本県益城町)、2018年西日本豪雨災害(岡山県倉敷市真備町地区)、2019年台風19号(福島県いわき市)における活動を報告されました。ふんだんな写真とともに、北村防災士が現地で実際に活動をされた様子が紹介され、受講者の皆さんにも被災地におけるボランティア活動が具体的にイメージされたことでしょう。後半は植村相談役兼副理事長が「災害ボランティアとは?」と題して、被災地以外から災害ボランティアとして支援に入るケースと、被災地として災害ボランティアを受け入れるケースについて講話をされました。災害復興支援の目的は「生活の再建」にあり、そのための手段として「支援活動」があること、災害ボランティアは「泥をすくうのではなく、心を救う!(災害NGO「結」代表 前原土武さん)」というお話が印象的でした。最後に三郷町社協の駒田事務局長補佐から三郷町社協の今後の取組みが紹介され、災害ボランティアを目指す受講者の皆さんにとって大変有意義な講座となったと思います。

尚、最終回の第4回「避難所開設訓練」は、近隣府県で新型コロナウイルスの緊急事態宣言が延長され、奈良県下でも新規感染者数が高止まりの傾向にあることから、10月後半を目処に延期となりました。無事に全日程が実施出来ることを祈るばかりです。

<報告者:小山防災士>