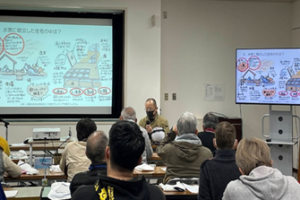

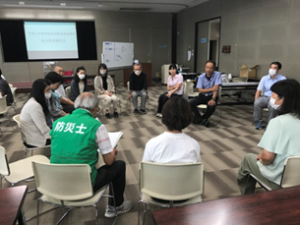

災害ボランティア基礎講座②

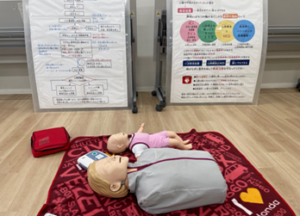

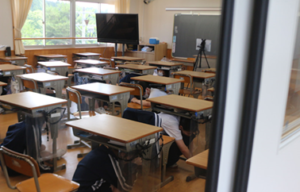

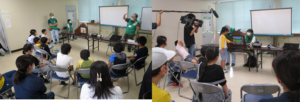

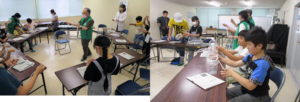

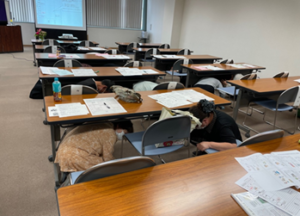

令和6年1月13日(土)王寺町文化福祉センターにおいて、奈良県防災士会で災害ボランティア登録をされている方向けに、昨年12月に引き続き「災害ボランティア基礎講座②」を開催しました。講座開始前に、元日に発生した能登半島地震で亡くなられた方へ全員で黙祷を捧げました。その後植村相談役より、日本防災士会と奈良県防災士会が考える能登半島への支援及び被災地の現状について講演頂きました。今も続く断水・停電・道路寸断の影響により、道路がまともに走れず、慢性的な渋滞になり、避難所まで物資が届きにくい状況にある事など、今の被災地の状況がよく理解できました。今回の基礎講座は2つの実技を用意し、八木沢防災士が床下のモデルを使った床板はがし体験の講師をし、大坂間防災士が土嚢袋のしばり方のレクチャーと積み方講座の講師を担当しました。受講者の方は2班に分かれ交互に体験して頂きながら、ボランティアで使用する資機材の説明も併せて行いました。今回体験して頂いた事がボランティアに行った際に役に立てば幸いです。講座終了後に募金をさせて頂いた際、皆様から頂いた暖かいご支援は、現在被災地で支援活動を行っています石川県防災士会へ責任を持って送付させて頂きます。<八木沢防災士>