災害ボラティアの募集です。

募集終了しました。

支援は長期にわたると思います。

次回募集時にはまたご協力をよろしくお願いします。

本年元旦に発生した能登半島地震で大きな被害を受けた能登半島珠洲市で災害ボランティア活動を行います。

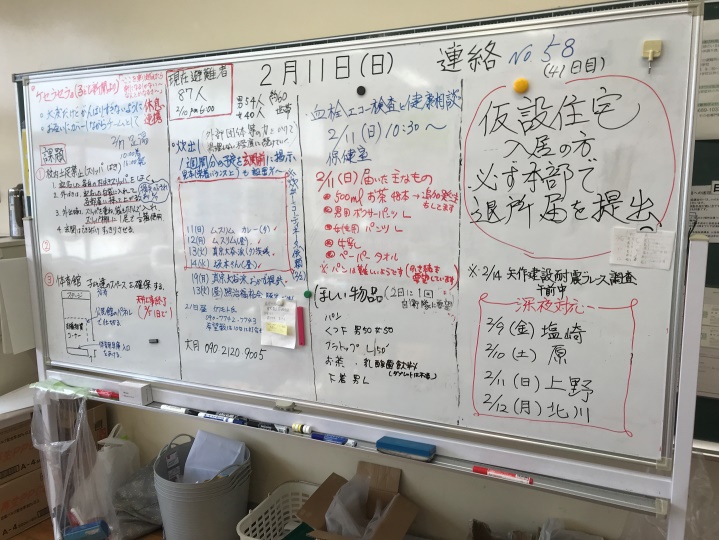

今回の活動は、被災地で自らも被災しながら避難所支援活動を中心に頑張っている日本防災士会石川県支部への支援活動として行います。現地では未だに断水が続いており、地域によっては停電も続いていることから、これまでの災害ボランティア活動よりも厳しい条件での募集となります。

参加希望の方は、下記の内容を十分に確認の上申込んで下さい。

1,支 援 地:石川県珠洲市内

2,活動内容:避難所運営の手伝い(清掃、衛生管理、物資補給・搬入)及び、被災地へ

物資運搬等。

注意:現地の状況によって活動内容を変更する場合があります。

4,宿 泊:避難所内もしくは車中泊の可能性有り

5,集合場所:旧三宅町つながり総合センター

住所:奈良県磯城郡三宅町但馬360番地の3 下記の地図参照

注意:この施設は現在閉鎖中で、電話はつながりません。

状況により延期になる可能性があります。あくまでも被災地優先ですので、ご理解とご協力をお願いします。

- 申 込 先:下記URLのフォーム、もしくはQRコードから申し込み下さい。

注意:問合せはメールmail@bousainara.comで奈良県防災士会事務局へ

2月10日分

参加者が車の定員を上回ったため締め切りました。今後のこともあるので、冬タイヤ装着の車を出せる方があればお知らせいただければ助かります。

3月9日分

責任者の対応が難しいため中止になる予定です。募集の日程に限らず長丁場になりますので、その際にまたよろしくお願いします。

3月16日分

冬タイヤ装着の車が出せない場合はお断りすることもあります。

8,参 加 費:1万円

現在、珠洲市では災害ボランティアセンターの募集を行っていないため高速道路の無料処置が適用されません。よって現地までの交通費に充てます。

9,そ の 他:現地では、石川県支部の指揮下に入ります。

下記記載の「活動の注意事項」を十分確認の上申込んで下さい。

NPO法人日本防災士会 奈良県防災士会

活動の注意事項

すでに新聞報道でも紹介されている通り、支援先の珠洲市は未だ断水しており、飲み水は自衛隊や自治体の給水車に頼っている現状です。また、奥能登と言われる珠洲市までの交通事情も最悪で、日によっては4時間5時間の渋滞も発生しています。また、道路はいたる所で陥没・亀裂があり、現在は応急処置を施して通れるようになっていますがパンクや脱輪があるとい報告も届いています。

したがって、これまでのように宿泊場所を別に確保して被災地へ向かうという形は取れませんので、避難所内での宿泊もしくは車中泊が前提となることを十分理解の上参加をお願いします。

1.各自で、水、食料は持参となります。(三日分)

2,防寒対策は怠りなく準備して下さい。(防寒衣服、カイロなど)

3,移動手段は、自家用車を想定しています。積み込む荷物の関係で各1台に2~3名乗車

となります。※ マイクロバスでの派遣も検討中。

4,車は冬タイヤで除雪用具も必要です。

5,現地での注意事項

避難所での写真撮影、SNSへのアップは禁止です。(石川県支部からの依頼)

6.トイレは携帯トイレを用意しておくのが無難です。避難所での使用はできると思われますが、現地スタッフの指示に従って下さい。

7,参加される方で、自分の車を出しても良いと思われる方は申し出て下さい。

8,服装 / 持ち物

・動きやすい服装(長袖・長ズボン)※暖かい服装をご用意ください。

・活動用バッグ(作業時、各自貴重品の管理をお願いします)、ウエストポーチ

・着替え(下着、インナー)

・防寒具

・タオル類

・寝袋(冬用)

・非常用トイレ、簡易トイレ

・保険証の原本

・レインウェア(上下で分かれているもの)/ポンチョ(大きめ)、傘

・ヘルメット

・長靴 踏み抜き防止インソール付

・脱ぎ履きしやすいサンダル(上履き、スリッパ)

・筆記用具、油性マジックペン、ハサミ、ノート

・スマホ、モバイルバッテリー、充電器(車両で充電)

・常備薬、目薬

・マスク

・手指消毒用アルコール

・手袋

・帽子

・耳当て

・トイレットペーパー

・予備眼鏡、コンタクトレンズ

・洗面具、口腔衛生品

・汚れたものを入れる袋

・水分ならび食料用の水(500mL 10本/他m必要な飲料) 野菜ジュース等

・食料(カップ麺、インスタント味噌汁、レトルト、防災食、パン、おかし、缶詰、ソーセージ)

・紙コップ、紙皿、ラップ、割りばし

・国内旅行傷害保険 天災危険担保特約付

・奈良県防災士会のベストまたは日本防災士会の活動服、ベスト

・車両に関する備え(スタッドレスタイヤ必須、タイヤチェーン、ガソリン携行缶、その他積雪地帯へ向かう場合の装備、車中泊ができる装備)

・現金

・懐中電灯、ヘッドライト

・腕時計

・その他個人的に必要なもの