タグ アーカイブ: 避難所

被災地復興支援報告 ~東松島市~

311から3年半、被災地の今

日本防災士会奈良県支部 岩野祥子

2011年3月11日に発生した東日本大震災以降、宮城県東松島市に足を運び、被災からの復興の様子を見続けています。去る9月26-28日に訪れたときの様子を報告します。

集団移転地の造成工事

私見ですが、東松島市はわりと順調に復興が進んでいると感じます。311から1年間は月に1回から数回、それ以降はひと月から3か月に1度程度、東松島市を訪れていますが、行くたびに変化を感じられます。一方、福島原発の周辺地域へは、年に1~2回程度しか行かないにも関わらず、「前回から何も変わっていない」と感じることがあり、その違いを実感します。

今回、市内の数か所で目に留まったのが、集団移転地での建築工事が始まっていたことです。上の写真は、宮戸の大浜地区。6月に宅地造成が終了し、現在は住居の建築工事に移っています。

同じく、市中心部に近い、牛網地区の集団移転地です。

生活復興支援センターの活動

東松島へ行くたびに訪れるのが、「東松島市生活復興支援センター」です。ここは、震災発生から約5カ月の間は、「東松島市災害ボランティアセンター」として、泥出しや災害ゴミの撤去など、被災者と支援者のマッチングを行っていました。片付けがひと段落して以降は、仮設住宅で暮らす人たちのサポートや、失った仕事や家を今後どうしていくかなど、生活を立て直すために必要な、幅広い支援をするための「生活復興支援センター」へと活動の幅を広げました。

東松島市では、「生活復興支援センターは仮設避難者を見る」「東松島復興協議会(東松島市で活動する全国のボランティア団体やNPO・NGOが連携して活動を行うためのネットワーク)は在宅避難者を見る」というすみわけの元、復興に取り組んできました。わたしたちは在宅避難者から直接ニーズを聞きとりながら活動してきたため、仮設の人たちの様子や、行政の動きはほとんどわかりませんでした。そこで、東松島に来るたびに、生活復興支援センターを訪ねて、仮設避難者(現在は災害公営住宅への入居者も含む)の様子や、行政の取り組みについて、話を聞かせてもらっています。

話を聞く中で、震災から2年目となる去年あたりから、生活復興支援センターの役割のひとつに、災害を経験していない自治体への経験の共有と、災害への備えについての啓蒙活動が加わったように思います。今回訪れたときには、子ども向けのHUG(避難所運営ゲーム)の資料などを見せていただくことができました。

「被災者自身も、数年たてば経験を忘れてしまう。今後は、災害を経験していない子どもも増えていく。被災地域の中で、今回の教訓を生かせなければ意味がない」ということで、地域の人に対し、また、災害を経験していないよその地域の人に対し、東松島市が経験したことを伝えていく活動を、今後はさらに積極的に行っていくようです。

10月、県内防災訓練ほかの案内

防災士会奈良県支部へ案内が届いた地区について、以下のとおり、お知らせします。

訓練を見学する際には、訓練進行の迷惑にならないよう、十分注意してください。

<支部災害ボランティア説明会>

と き 平成26年10月4日(土) 10:00~11:30

ところ 広陵町グリーンパレス

主 催 県支部

<避難所体験訓練(宿泊)>

と き 平成26年10月17日(金)17:00~18日(土)9:00

ところ 河合第二中学校

要請団体 河合町高塚台二丁目自治会

<帝塚山自治会防災訓練(避難所体験)>

と き 平成26年10月19日(日) 9時~12時

ところ 富雄第三小・中学校

要請団体 帝塚山自治会自主防災会

<桜井市多武峰防災訓練>

と き 平成26年10月19日(日) 9時~12時

ところ 桜井市多武峰地区公民館他

要請団体 桜井市(多武峰自治会)

<桜井市社会福祉協議会HUG事前研修会>

と き 平成26年10月29日(水) 13:30~15:30

ところ 桜井市社会福祉協議会

要請団体 桜井市社会福祉協議会

都祁地区HUG訓練

9月28日(日)に奈良市都祁交流センターにおいて、都祁地区自主防災防犯会会長の末田防災士主催でHUG訓練が行われ、自主防災役員、地区内各自治会の役員、消防団幹部、都祁行政センター職員、都祁小学校(校長・教頭・PTA会長)からなる「61名」が参加しました。

奈良県支部からは山口教育研修部長、前川防災士、高木防災士、勝川防災士、大久保防災士が参加され、山口防災士の説明の後、6名の防災士がテーブルファシリテーターとアドバイザーに廻り、今年の11月30日に予定されている避難所運営訓練に向けての役割分担の確立に役立ちました。

東部山間地域には防災士が少なく訓練の内容も機会も限られるので、今回のHUG訓練は大変有意義なものとなりました。

DIG・HUGフォローアップ研修会のご案内

地方自治体や各種団体等からDIG、HUG指導の要請が多くなっていることから、指導者養成を目的とした研修会を開催いたします。下記要項をご確認の上、参加ご希望の方はお申込み下さいますようお願い申し上げます。

と き 平成26年10月13日(祝)午後12:45 ~16:40

ところ 新大阪丸ビル新館506号室 (大阪市東淀川区東中島1-18-27)

主催者 日本防災士会 関西支部連絡協議会

主な内容

- DIG 第三段階の進め方

・町内図を使って、災害対応を考え、災害時要援護者支援など自主防災会役員等の

対応を検討する

※DIGは「都道府県地図」「市街地地図」「町内図」の三段階で進めることが

できます。この第三段階について集中して研修します。

- HUG(避難所運営ゲーム)フォローアップ研修

・HUG の進め方(復習)

・避難所入居者への対応について

(避難者カードをピックアップし班別協議)

※静岡県地震防災センター指導によるHUG訓練参加者のレベルに合わせて

実施しますが、初めてHUGを経験する人も参加可能です。

※200 枚以上の「避難者カード」のうち代表的なカードをピックアップして、

その対応を班別に協議し、避難所運営のノウハウ向上に努めます。

- 質疑応答、全体まとめ

講 師 橋本茂 事務統括 他(予定)

参加費 1,000円(会場使用料、資材費、通信費などに充てます)

受講資格 日本防災士会の正会員・賛助会員に限ります。

支部推薦者を優先し、定員80名に達し次第、締め切ります。

参加申込

下記項目をメールで b-kyouwa(あっとまーく)amber.plala.or.jp まで

- 「支部推薦」 「個人申込」 の別

- 「支部推薦」の場合、支部推薦役員名(役職と役員名)

- 氏名

- 郵便番号/住所

- 電話番号

- 防災士番号/年齢

※参加可能の可否は、申し込まれた方すべてに9月下旬を目途に郵送でお知らせいたします。参加可能の方は研修会当日、会場受付にて参加費をお支払いください。

最終申込期限 9月20日

平成26年度「ブロック会議」の案内

平成26年度第一回ブロック会議を下記の日程で開催します。

<ブロック会議日程>

1、奈良市ブロック(1区)

と き H26年7月8日(火)、18時30分〜20時

ところ サンアクティブ奈良 2F研修室

2、北和ブロック(2区)

と き H26年6月29日(日)、14時〜15時30分

ところ 大和郡山市市民交流館(3F研修室)

3、中和ブロック(3区)

と き H26年7月6日(日)、15時〜16時30分

ところ 三宅町「あざさ苑」会議室

4、南和ブロック(4区)

と き H26年6月28日(土)、10時〜11時30分

ところ 橿原あんしんパーク

<ブロック会議の主な内容>

1、当面の課題(今年度の支部活動、連絡体制等)

2、会議終了後、避難所開設・運営訓練(HUG)体験研修

<追伸>

今回のブロック会議では、避難所運営訓練(HUG)の研修(体験)を行います。

つきましては、事前学習として以下の資料を読んで参加して頂ければ、より一層研修が深まりますのでご案内します。

1 「奈良県避難所運営マニュアル」(平成22年3月 奈良県総務部知事公室防災統括室編)

の第3章部分

2 「実践的な防災訓練の普及に向けた事例調査報告書」(平成26年3月25日 消防庁応急対策室編)

十津川村の事例

災害復興支援報告 〜気仙沼から〜

災害復興支援として気仙沼で支援活動を続ける伊藤東洋雄防災士(奈良県支部:王寺町)から便りが届きました。

以下、全文を掲載します。

被災地復興支援活動中間報告

〜気仙沼だより〜

日本防災士会奈良県支部 伊藤東洋雄

気仙沼市におけるまちづくりの考え方

東日本大震災で壊滅的な打撃を受けた宮城県気仙沼市の復興支援のため当地に来てはや1年が経過しました。本稿では、気仙沼市におけるまちづくりの考え方について報告します。

震災直後のがれき散乱の状況

かさ上げされたマンホール

【地震・津波発生からまちづくり復興まで】

1 地震・津波発生(平成23年3月11日14時46分頃)

2 被災者(家屋倒壊など)は学校の体育館などの避難所(105カ所)へ避難

3 仮設住宅を建設し、避難所から仮設住宅へ移転(仮設住宅は学校職場などに建設)

4 恒久住宅を建設し、仮設住宅から移転(主として次の3つのパターンがある)

−1 安全な場所に自宅を購入し各自で移転

−2 災害公営住宅に移転(自力での住宅再建が困難な市民のた

めの公営住宅)

−3 防災集団移転事業(津波被害の恐れがない地区への集団移転)で造成された宅地を購入し各自が建築後移転

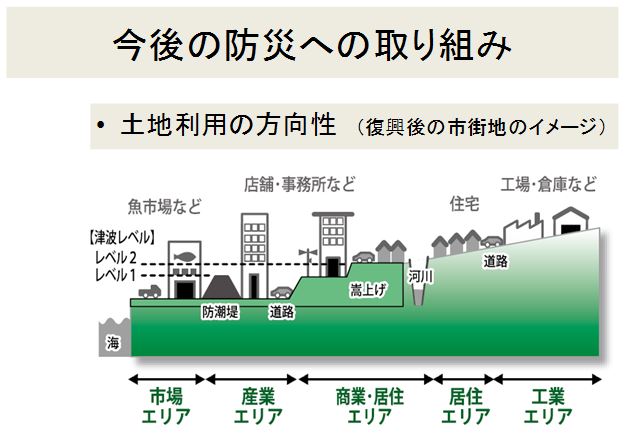

【まちづくりの考え方 災害危険区域の指定と土地利用計画】

《総合的な津波防災対策》

■明治三陸・昭和三陸地震津波などの数十年から百数十年に一度発生する津波(L1津波)に対しては、海岸堤防により、確実に津波から街を防御する。

■1000年に一度といわれる今回のような津波(L2津波)が起こった場合浸水が想定

される地域には、居住しない。

《災害危険区域の指定》

L1対応の防潮堤整備等を実施しても、東日本大震災と同様の津波で浸水被害が発生する可能性が高い区域を基本として指定している。

災害危険区域に指定(平成23年7月)された地区は居住の用には使えなく、水産加工施設など商業・工業などの非居住区域となる。

【復興の現状】

1 災害公営住宅 19地区、1,998戸のうち完了0戸

2 防災集団移転地38地区・970区画のうち、今年3月に初めて6区画が完成した。

3 防潮堤 87カ所のうち完了0カ所

4 震災廃棄物(瓦礫)処理 完了

【復興への課題】

5 これまで経験したことがない大規模災害に直面して、復興への強いリーダーシップが求められる。

6 復興計画に対する住民の合意がまとまりにくい。(防潮堤の高さの決定など)

7 復興事業に時間がかかる。

・防災集団移転事業などの実施に際し、相続手続きや抵当権解除など地権者の同意が必要。

・埋蔵文化財調査や開発行為の手続きなど法律に縛られる。

8 広範囲にかつ時期を同じくして復興に取り組むため、行政の職員、建設会社、建設資材が

逼迫し、事業がはかどらない。

9 復興事業に時間がかかるため、それぞれの事情を抱えた住民には待ちきれなく、他の自治体に転居し、人口が減少し復興計画の見直しが必要になる場合がある。

3.5mかさ上げされる

建物は流され基礎のみが残っている

かさ上げされたマンホールと下水の仮設配管

大安寺西地区で防災・防犯総合訓練行われる

大安寺西地区自主防災・防犯会主催で「総合訓練」が開催されました。この訓練は、今回で7回目を数えるもので地区自治会の皆さん約450名(主催者含む)の方が参加されました。

訓練は、各自治会からの避難訓練に始まり、寸劇「振込め詐欺防止」の寸劇や、ダンボール箱を使っての避難所の作り方、放水訓練、濃煙体験、救護搬送、消化訓練、炊き出しなど多種多様な訓練が行われました。

防災士会奈良県支部からは、植村事務局長を始め、柏田防災士、松尾防災士、高木防災士が訓練に参加し、地元大安寺西地区の防災士や救助救出班の人たちと一緒に訓練補助などを行いました。

新着情報

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM 三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM- 富雄講演会防災学習2026年1月27日 - 11:10 AM

奈良東養護学校教員防災研修会2026年1月27日 - 11:05 AM

奈良東養護学校教員防災研修会2026年1月27日 - 11:05 AM 都祁中学校防災学習(HUG)2026年1月19日 - 8:40 PM

都祁中学校防災学習(HUG)2026年1月19日 - 8:40 PM