タグ アーカイブ: 避難所

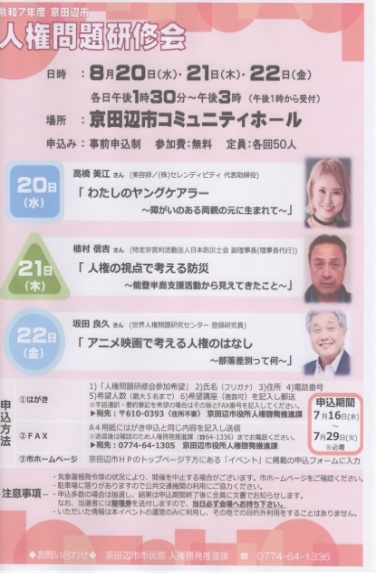

京田辺市人権問題研修会「人権の視点で考える防災」

8月21日(木)、京都府京田辺市において人権問題研修会の一環として「人権の視点で考える防災」と題して植村信吉防災士が講演を行いました。この講演は、奈良県防災士会が能登半島地震の支援活動に取り組んできた経験と体験に基づき、京田辺市民及び京田辺市市役所職員を対象に開催されたものです。講演では、能登半島地震の際に支援に入った避難所(珠洲市正院小学校)の実態や課題に加えて、珠洲市や能登町における災害ボランティア活動から感じた人権問題について報告され、なかでも、SNSでのニセ情報が如何に被災者を惑わせているかについて報告と注意点を訴えました。参加者は、市民よりも市役所職員の方が多かったこともあり、災害時の自治体職員としての心がまえや準備についても取り上げて話をしたこともあり、有意義な講演会となりました。

<報告:植村信吉防災士>

令和7年度学校安全教室推進事業 防災教室講習会

8月4日 いかるがホールにおいて、文科省・奈良県教委主催「令和7年度学校安全教室推進事業 防災教室講習会」が行われました。県内の小学校・中学校・義務教育学校・高校・幼稚園・こども園・特別支援学校・市町村教委など学校教育に携わる方々153名が参加されました。

第一部は「避難所を知る」と題して、植村防災士より講演が行われました。避難所運営に係る一般的な話に加え、自身が能登半島地震などでの支援活動で経験・見聞きした、その場で求められる様々な課題などを交えての話に参加されたみなさんは熱心に耳を傾けらていました。

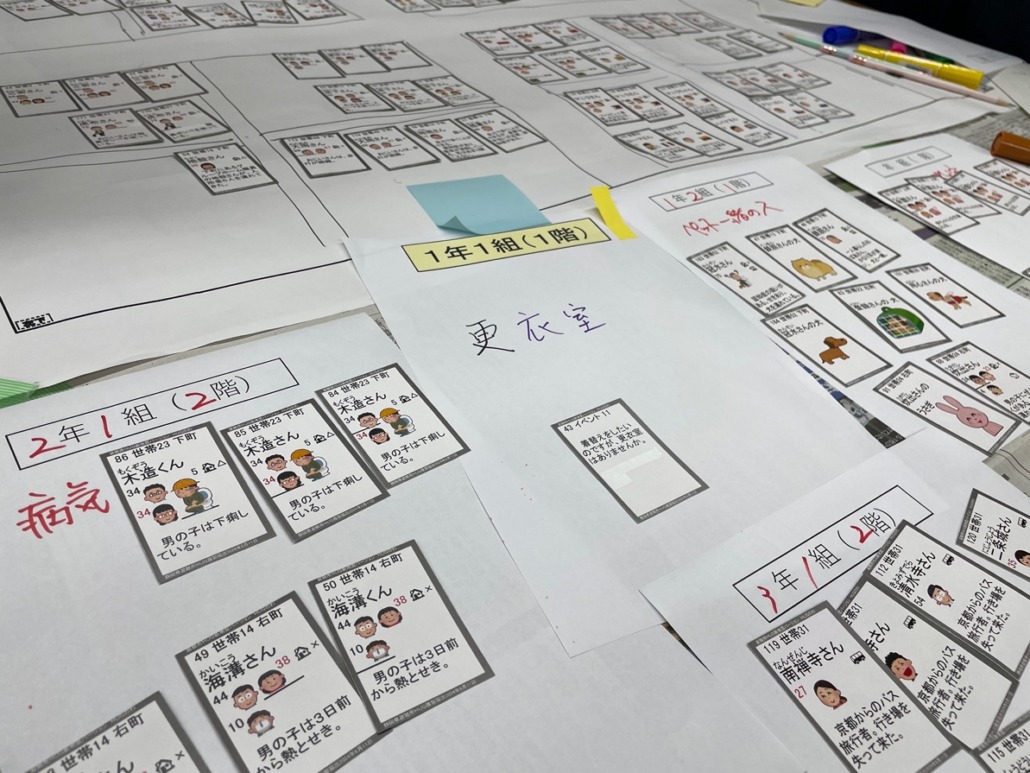

第二部は参加者が10のグループに分かれ、ワークショップです。全国的に見ても学校(特に小中学校)は避難所に指定されています。実際に大規模災害が起こると学校関係者は好むと好まざるとにかかわらず自身の勤務する学校で避難所運営に携わる可能性が高いことから、「避難所の課題を考える」というテーマで次々に出される課題について、避難所を運営する立場に立って『課題の解決方法』『事前にできたこと』について意見交流をしていただきました。

課題は能登半島地震発災後、珠洲市の正院小学校で起こった事例を基に順次出される「避難所にはすでに800人ほどの避難者がいて、校舎や駐車場のどこにだれかわからない状況」、「避難所に物資が届くようになったが、玄関先に荷物が山のようになっている。どうしたらよい?」など6つの課題について各グループで活発な意見交流が行われました。6つの課題終了後に、各課題についてランダムに1つのグループが指名され、そのグループで出た意見を発表していただき、植村防災士よりポイントを伝えるという形で第二部を終えました。

最後に、第二部でサポートについた村山・板垣・小山・岡本の4人の防災士より一言ずつ感想を伝えさせていただき、今日の研修会での話や意見交流を自分事として各学校園などに持ち帰り、それぞれの場で生かしていただけたらという植村防災士の総括で研修会を終えました。

参加されたみなさんの熱心な姿に感心させられた会となりました。参加者のみなさん、お疲れさまでした。

防災ワークショップ・三室の地域防災を学ぶ

令和7年6月29日、生駒郡三郷町三室自治会館において三室自治会防災部主催の防災ワークショップが実施され、自治会長をはじめ今年度の自治会役員、民生児童委員、自治会関連団体代表、小規模多機能ホーム職員や町内自主防災組織代表ら45名が参加しました。

当防災部部長で奈良県防災士会の理事でもある北村防災士が講師を努め、奈良県防災士会のコンテンツ「マイタイムライン・地震編」を実施、地元三郷町に合わせた部分も含めて進行しました。

南海トラフ地震の発生確率も高まっていることを参加者の多くも感じ取っており、また発災時のようすや避難所でのトイレ事情など昨年の能登半島地震での教訓も要所で解説したところ参加者は熱心に講義に聞き入っていました。

終盤は今年度の自治会自主防災活動についての説明とし、最後に(木谷)三郷町長よりご講評を賜り、令和7年度も地域一丸となって災害に強い地域づくりへの意識を高め合いました。

<報告:北村防災士>

野迫川小中学校で防災講演会

6月23日(月)、野迫川小中学校においてPTAを対象に防災研修会が開催されました。この研修会は、2011年9月に発生した紀伊半島大水害にて大規模土砂災害に見舞われた野迫川村の歴史を忘れることなく、今後の防災対策を学校や地域で進めるために企画されたものです。奈良県防災士会としては、当時、野迫川村の避難所で炊き出し支援活動を行い、サンマ(東日本大震災で被災した漁師の方から送って頂いた)を焼いたり、おでんを炊いたりした縁もあり、植村相談役が講師として現地へ向かいました。講演は、紀伊半島大水害時の記憶をたどりながら、野迫川村にて大規模災害が起こったらどうすれば良いのかとして行われました。野迫川村では当時の人口が500人を超えていたが、現在では約350人程度になっていることや、研修会に参加した人の中で当時の経験があると答えた人が2人という現実が明らかになりました。最後に、植村相談役から「これからも防災士会としてお手伝いできる事があれば言って下さい」と申出をして研修会を閉じました。この研修会では、参加者が熱心に耳を傾けておられたことと、野迫川村の防災士の方も参加されていたことがわかって、大いに元気づけられた研修会となりました。

<報告:植村信吉防災士>

つげキッズ体験隊

令和7年6月22日(日)、奈良市都祁公民館において、「つげキッズ体験隊」の講座が行われ、奈良県防災士会から3名の防災士が講義を行いました。つげキッズ体験隊は都祁地域の小学生とその家族を対象とした連続講座で、奈良県防災士会としては前講座のキッズつげザーから3回目の講座となります。

今回は地震から身を守ることをテーマにして、まず北村防災士夫妻が奈良県防災士会オリジナルの紙芝居「マナちゃんリナちゃんの防災日誌(地震編)」を行い、お話の中でシェイクアウトの実践やクイズを実施しました。続いて地元の末田防災士が写真映像を見せながら「危ないところはどこクイズ」を行いました。スーパーマーケット、歩道、駅、教室(理科室)など、危険なものがいっぱいあって、みんな積極的に手を上げてくれました。都祁は駅がないので電車に乗る機会がなく新鮮だったようです。

その後は実技練習として新聞紙でスリッパ作成を行い、参加頂いたお母さんも感激の出来上がりで盛り上がり、1時間半はあっという間に過ぎました。

山間部で人口が少ないため、昼も夜も都祁にいる小学生は、避難所を開設した時に自分たちも役に立てることに気づいてくれて、そのためにまずは自分の身を守るための3つのアイテム(笛、LEDライト、スリッパ)を、嬉しそうに持って帰ってくれました。

<報告:末田政一 防災士>

令和7年度 奈良県防災士会 研修会「スフィア基準」

5月25日 王寺町リーベルホールにおいて、令和7年度奈良県防災士会総会後に岡山大学教授 原田奈穗子氏をお招きして研修会が行われました。

テーマは【スフィア基準】(災害や紛争の被災者が尊厳ある生活を営むための人道支援活動における最低基準のこと)。私たち防災士会のように防災に携わる者としては、災害対応における基本原則と普遍的な最低基準として、世界中で最も広く認識されており、内閣府防災が避難所の生活の質を上げるために参考にすべき資料と定められているということを認識する必要があるものです。本研修では人の形をしたイメージイラストを基に分かりやすく教えていただきました。

様々なお話が合った中で印象に残ったのが、避難所で支援を行う際に〔支援を受ける人(受益者)のニーズに合った支援をしているか〕についての調査を行った場合、支援する側の肯定的回答は90%以上であるのに対し、受益者側の回答は10%足らずであるということ。支援する側は自分のできることを精一杯行っているという事実があっても被災して様々な課題や疲労を抱えながら支援してもらっているというありがたさの中でなかなか自分が思う支援をしてもらえていないという数字の乖離があることに改めて気づかせていただきました。だからこそ、「人道支援の必須基準」の九つのコミットメントに含まれる〔支援を受ける人の意見を受けたか〕、〔支援を受ける人のクレームに対応しているか〕など、このスフィア基準を徹底することが必要であることを感じました。災害列島で防災活動に取り組む私たちにとって、とても意義深い研修となりました。 <報告:岡本防災士>

王寺町やわらぎ会館にて、石川県防災士会大月副理事によるグループワーク研修に参加5/17

2025年5月17日(日)、王寺町やわらぎ会館にて、石川県防災士会の大月副理事をお迎えし、「過去の災害事例を基に、災害発生時の避難所対応策と事前準備について」のグループワーク研修が実施されました。本研修会には、奈良県防災士会の役員・事務局員、災害ボランティア登録者、王寺町防災士ネットワークの方々を含む計23名が参加しました。また、この研修プログラムは、今後の進め方を模索するためのテストケースとして位置づけられており、研修資料についても「工事中」である旨が講師より報告されました。研修では、被災避難所で実際に起こった事案を課題(ケース)として定義し、それに短時間で向き合い、議論を通じて解決策を導き出しました。参加者全員が真剣に課題へ向き合い、協力して議論を進めることで、大変有意義な研修となりました。さらに、大月先生による説得力のある体験講話は、未経験の参加者にも深く伝わる内容でした。実際の災害対応の重要性を学ぶ貴重な機会となり、今後の防災活動へ活かすための示唆に富んだ研修となりました。<報告:大坂間防災士>

新着情報

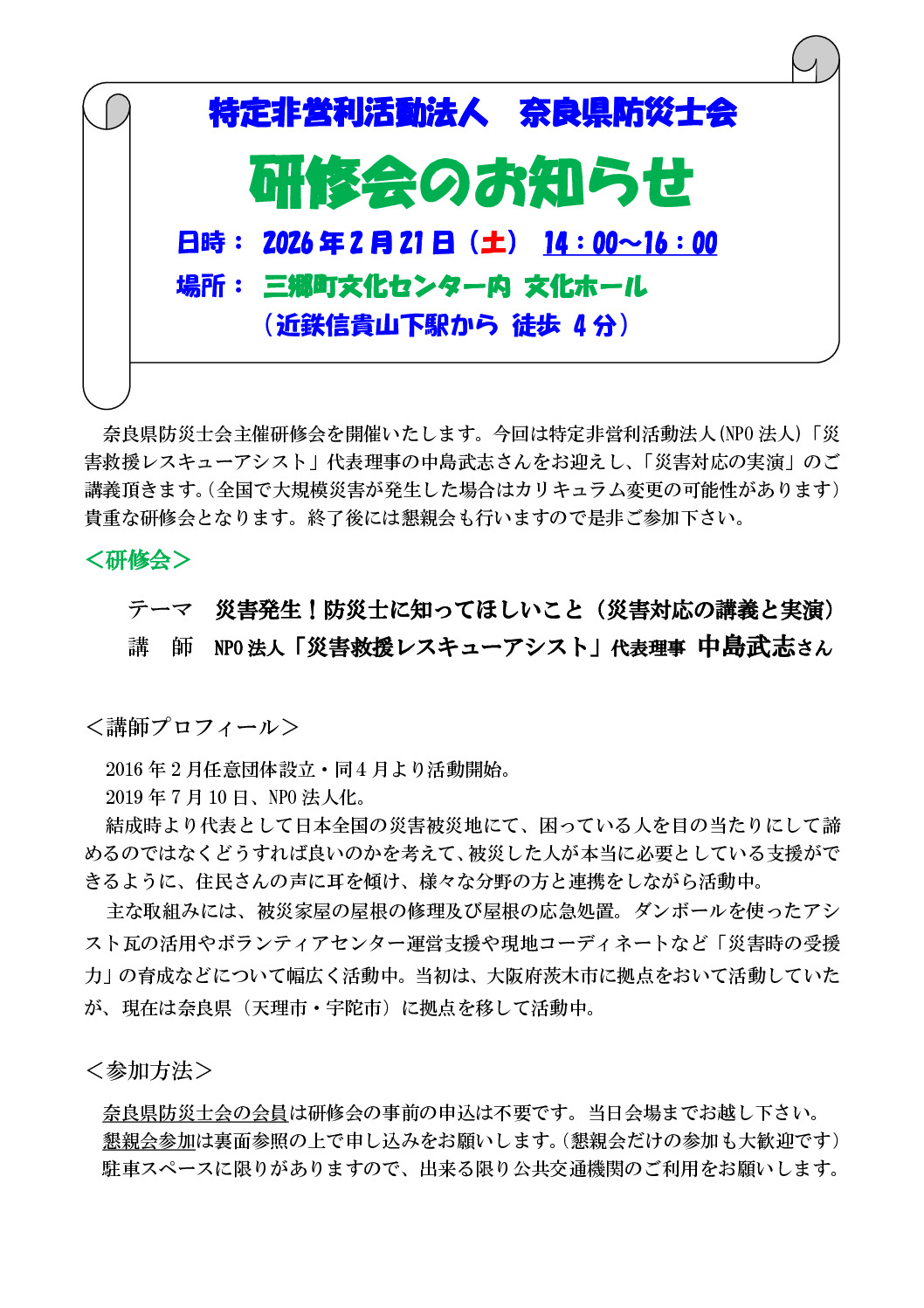

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM

「奈良県防災士会研修会のお知らせ」2026年1月30日 - 9:22 AM 三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM

三宅町職員防災研修会~災害への心がまえ~2026年1月28日 - 1:18 PM- 富雄講演会防災学習2026年1月27日 - 11:10 AM

奈良東養護学校教員防災研修会2026年1月27日 - 11:05 AM

奈良東養護学校教員防災研修会2026年1月27日 - 11:05 AM 都祁中学校防災学習(HUG)2026年1月19日 - 8:40 PM

都祁中学校防災学習(HUG)2026年1月19日 - 8:40 PM