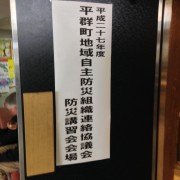

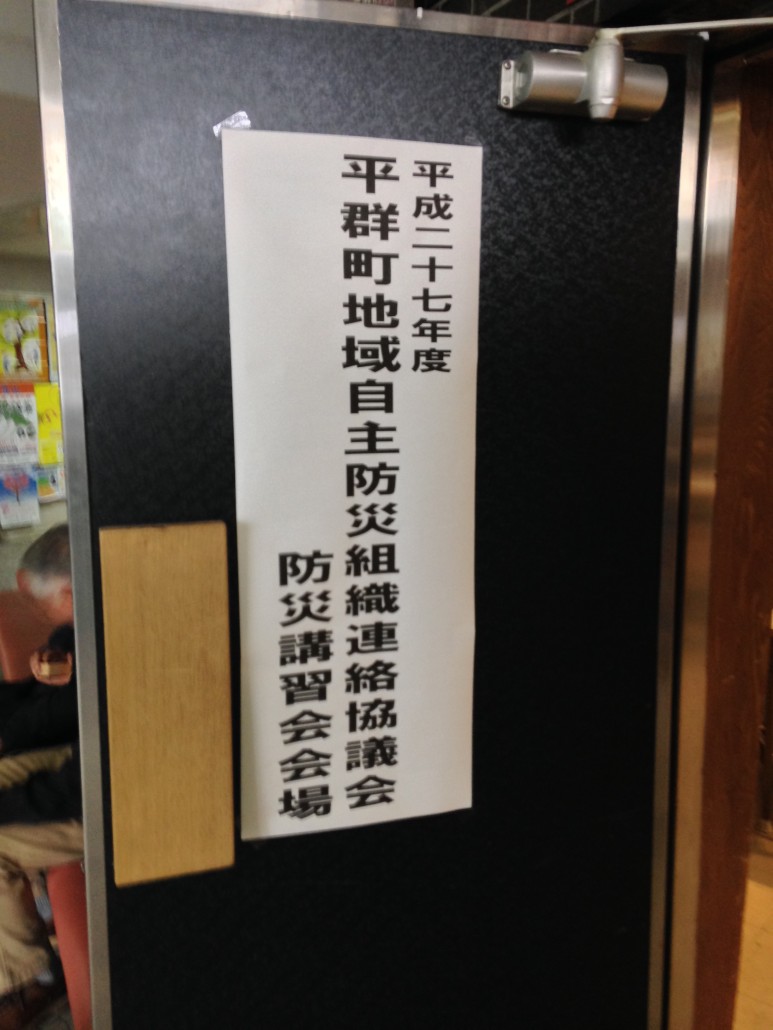

三郷町里、緑ヶ丘連合自治会防災講習会

H27年12月6日、生駒郡三郷町里、緑ヶ丘連合自治会地区において同町在住の防災士が中心となり防災講習会を行いました。

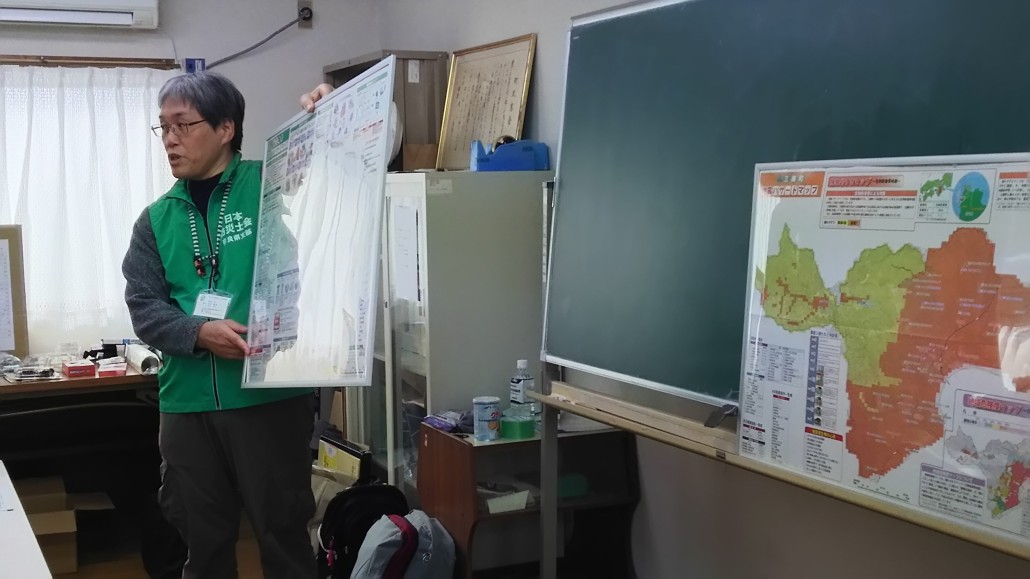

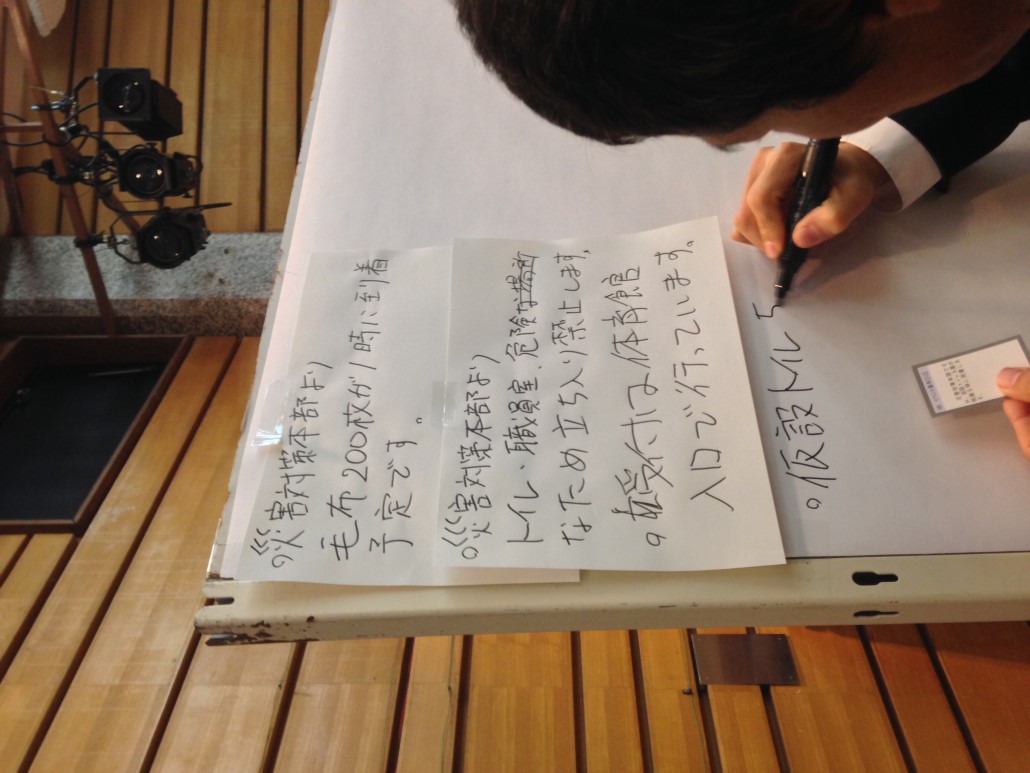

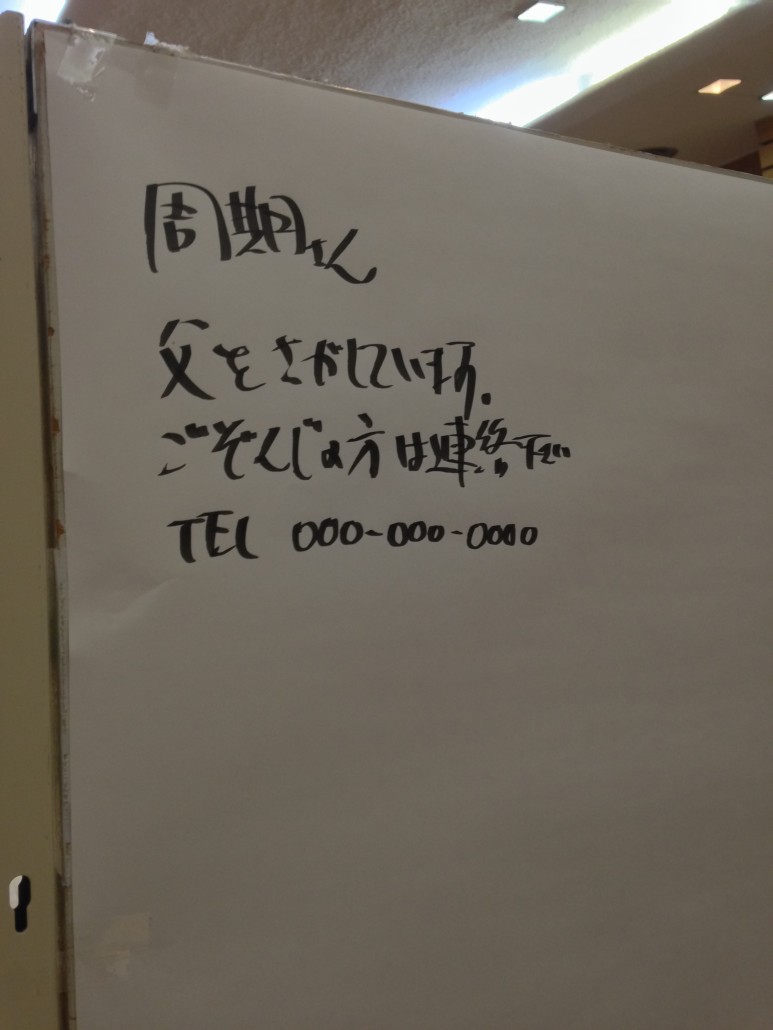

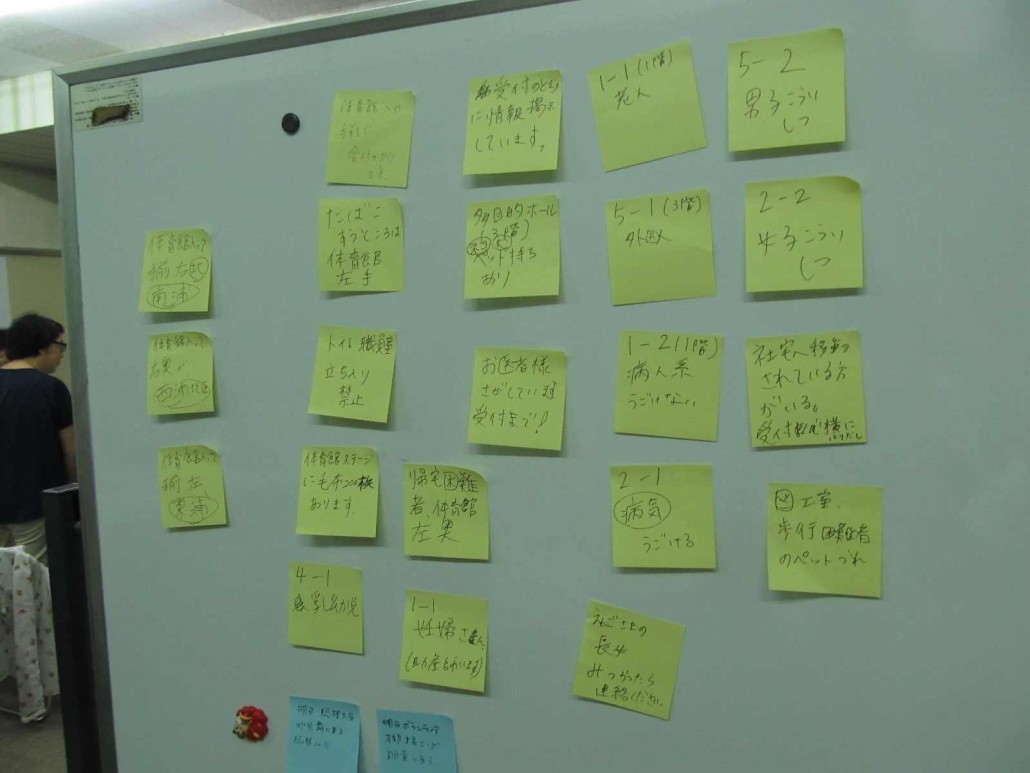

最初に北村厚司防災士夫妻が防災紙芝居を上演し、続いて同町のハザードマップについて解説しながら町の指定避難所や備蓄についての取り組みなどを紹介し、そこから見えてくる自治会や各家庭での災害への備えの大切さをテーマに講演しました。

後半は元DIYアドバイザーの大野隆三防災士が誰でも出来る家具の固定というテーマで講演し、様々な家具固定の手法について模型を使って分かりやすく紹介しました。

末田政一防災士は自治会自主防災所有の備品について使い方などの説明を行い、板垣伴之防災士は同時開催の子供向けワークショップとして新聞紙スリッパの作成などを担当していただきました。

三郷町役場総務課からの依頼による防災講習会でしたが、地元の防災士の方が奈良県防災士会のメンバーとして一緒に取り組ませて頂いた点でも、大いに意義のある防災講習会であったと感じました。

<北村厚司防災士>

![IMG_7203[1]](http://bousainara.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_72031.jpg)

![IMG_7218[1]](http://bousainara.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_72181.jpg)

![IMG_7220[1]](http://bousainara.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_72201.jpg)

![IMG_7225[2]](http://bousainara.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_72252.jpg)