希望にあふれる平成25年の新春を迎え、心からお喜びを申し上げます。

支部を結成してはや5年目の年を迎えようとしておりますが、一昨年には東日本大震災が発生し、東北地方、特に三陸沿岸部は津波によって壊滅的な被害と多数の犠牲者を出すに至りました。また、我が奈良県においても、9月の台風12号による集中豪雨によって、南部奥吉野地方が甚大な被害を受けたことから、もう早くも2年が経ち、月日が経つのは早いものだと感じております。ただ、東日本大震災では、昨年11月現在死者15,873名・行方不明2,744名避難者24,858名の方がおられます。また、奈良県においても、台風12号により仮設住宅にお住まいされている方々も多くおられ、少なくとも防災のボランティアに関わる者としては、おめでとうとは言いにくいのですが、まず、年頭にあたり、まず会員並びに役員の皆様に対しまして、平素の献身的なご活躍に心から厚くお礼申し上げます。

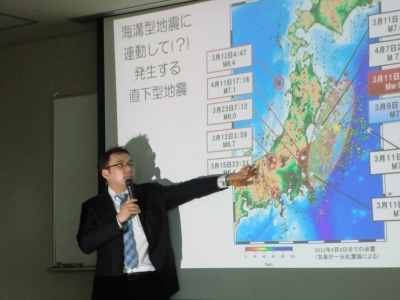

皆様方もご存じのとおり、昨年8月に報道されました、東海から九州を震源地とする南海トラフ巨大地震について中央防災会議作業部会と内閣府の検討会で死傷者や浸水域など被害想定を発表され関東から九州の太平洋側が最大34メートルの津波と震度7の激しい揺れに見舞われ、最悪のケースでは死者32万人、倒壊・消失建物が238万6,000棟に上り、1,015平方キロメートルが浸水と発表されています。

また、昨年12月には全国地震調査研究推進本部が新たな地震予測を公表しました。それによると、奈良市においては今後30年以内の発生確率が70.2%となっており、近畿の府県庁所在地としては一番高いとされています。私どもは、これに備えなければなりません。

私たち日本防災士会奈良県支部会員は昨年末には230名を超え、支部活動も充実してきました。会員各位はもちろん、地域防災の任にあたる私どもといたしましても大変心強いところであります。

こうした事から、県民・地域そして職場等において、災害・事故等に対し何が一番大事か、再度、確認し合いたいものです。

1に「自分の命」、2に「頭で覚えるよりも身体で覚える」、3に「危機感を持つ事」が非常に大事であります。会員各位におかれましては、常に防災知識の向上に努められますようお願いし、また 特にお願い致したい事は役員の皆様方でなく、会員の皆さま方全員に支部開催の各事業や研修をはじめ、関係各機関等で開催されます研修会への積極的な参加をお願いし、新年のご挨拶といたします。

NPO法人 日本防災士会奈良県支部 支部長 木本喜信