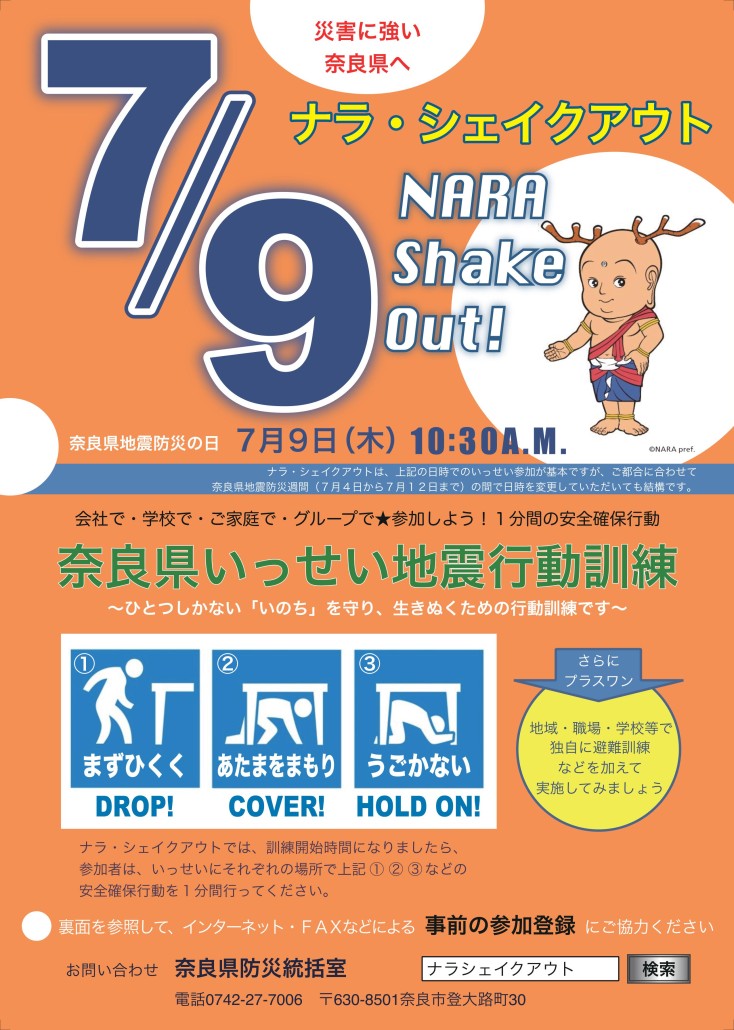

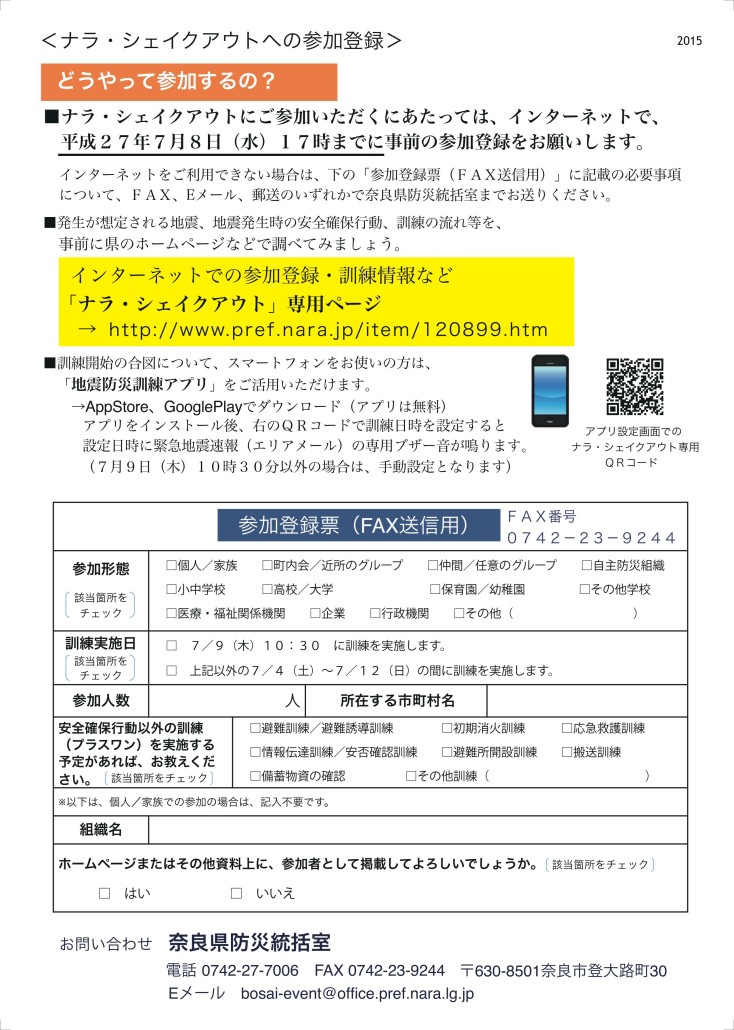

「見せる訓練」から「命を守ることを考える訓練」への第一歩

7月26日(日)の畿央大学体育館(真美ケ丘中学校区)に引きつづき、8月30日(日)広陵中学校体育館(広陵中学校区)において2回目の広陵町地域防災訓練が実施された。

訓練想定は、9時02分頃に、奈良県北西部から四国にかけて走る中央構造断層帯が起因する地震が発生し、広陵町内にも多数の被害が発生した。

地震発生の合図で、町民は自らの身を守るシェイクアウト訓練、避難行動要支援者と共に避難、そして、炊き出し訓練が各自主防災会で実施された。

一方、職員は、災害対策本部の設置及び初動体制の確立がマニュアルどおりにできるかの検証訓練が実施された。

訓練終了後、自主防災組織を対象に、災害図上訓練「DIG」が実施され、奈良県防災士会がファシリテーター(山口 正春、植村 信吉、井上 清、末田 政一、杵島 良仁、北村 厚司、、柏田 勝幸、高岡 宏芳、板垣 伴之、村山 晴恵)を務め地域の災害に対する強み・弱み、地震被害の予測とその対策を地図を囲みながら和やかな雰囲気で実施された。

今回の図上訓練は、155人が参加し、自ら命を守ることを自ら考える訓練の第一歩が始まった。

<山口 正春 防災士>

![IMG_7203[1]](http://bousainara.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_72031.jpg)

![IMG_7218[1]](http://bousainara.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_72181.jpg)

![IMG_7220[1]](http://bousainara.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_72201.jpg)

![IMG_7225[2]](http://bousainara.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_72252.jpg)