木津川上流部大規模水害・土砂災害に対する減災対策協議会 合同幹事会

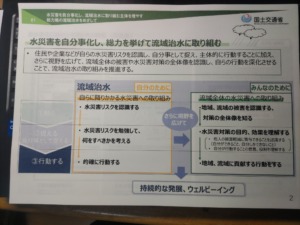

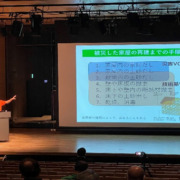

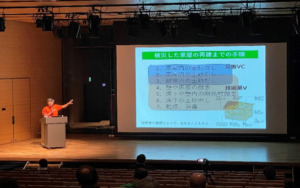

令和7年1月29日(水)に木津川上流部大規模水害・土砂災害に関する減災対策協議会がWeb会議で開催され参加しました。参加自治体は、三重圏域では三重県、伊賀市、名張市、津市、京都圏では京都府、南山城村、奈良圏域では奈良県、山添村、宇陀市、曽爾村、御杖村。そのほか関係地域の河川・砂防事務所、気象台、鉄道、防災士会(奈良)など48機関の参加でした。対象となる木津川上流部は奈良北東部、三重西部の山間部を水源とし、京都南部を木津川として流れる地域です。その後京都の鴨川・桂川などと合流して淀川となり大阪湾へ流れる淀川水系に属しています。会議では令和6年の活動事例として自治体からは防災講演や訓練、河川事務所からは治水対策の実施状況が報告されました。防災士会奈良支部としても講演や訓練のほかに広報活動としてラジオ出演、新聞取材対応なども行っていることを報告しました。最近の地球温暖化・気候変動により2040年頃には降水量が約1.1倍、流量が1.2倍、洪水発生頻度が2倍になるとの予測から、流域治水事業をさらに加速・深化させて現在の取り組みを「流域治水プロジェクト2.0」に更新するとの報告がありました。奈良県支部としても、更に水害・土砂災害への減災対策に力を注ぎたいと考えています。 <杵島 防災士>